Contents

米びつに虫が!原因と対処法

米びつの中に糸状に付着したお米を発見し、虫の卵だとわかったとのこと。幼虫や成虫が見当たらないとはいえ、不安ですよね。まずは、落ち着いて原因と対処法を確認していきましょう。

虫の種類と発生源の特定

お米につく虫は、主に「コクゾウムシ」や「ノシメマダラメイガ」です。コクゾウムシは、お米の中に卵を産みつけ、幼虫がお米を食べて成長します。ノシメマダラメイガは、お米の外側に卵を産みつけ、幼虫は糸を吐いてお米をくっつけながら巣を作ります。質問者様のお米の状態から、ノシメマダラメイガの可能性が高いと考えられます。

糸でくっついたお米を取り除いたとのことですが、目に見えない卵が残っている可能性があります。幼虫や成虫がいなくても、卵が残っていれば、再び虫が発生する可能性があるため、注意が必要です。

購入前か購入後か?

虫の発生時期を特定するのは難しいですが、いくつかの可能性を検討してみましょう。

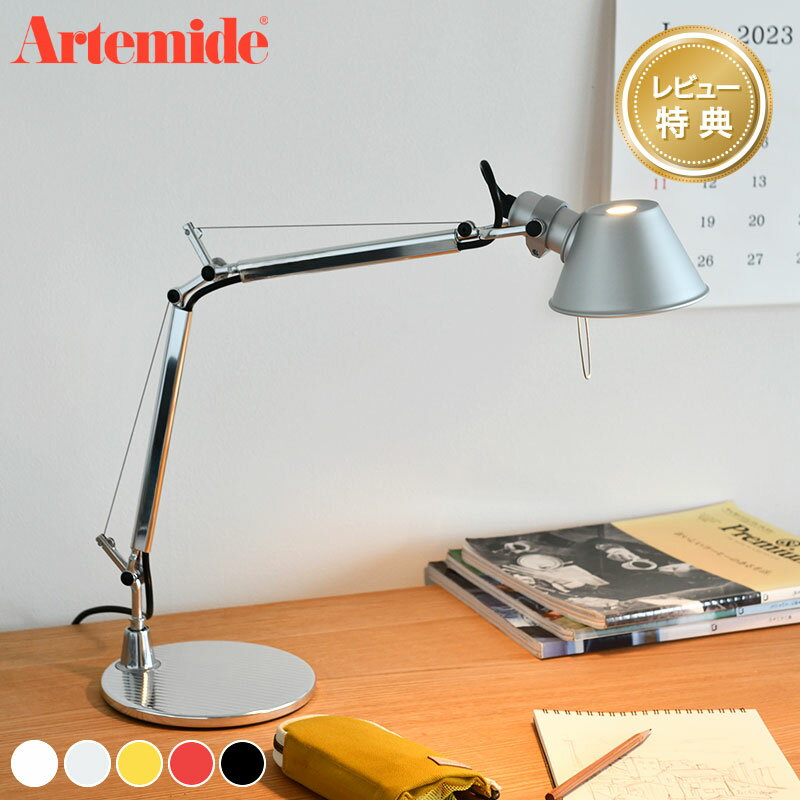

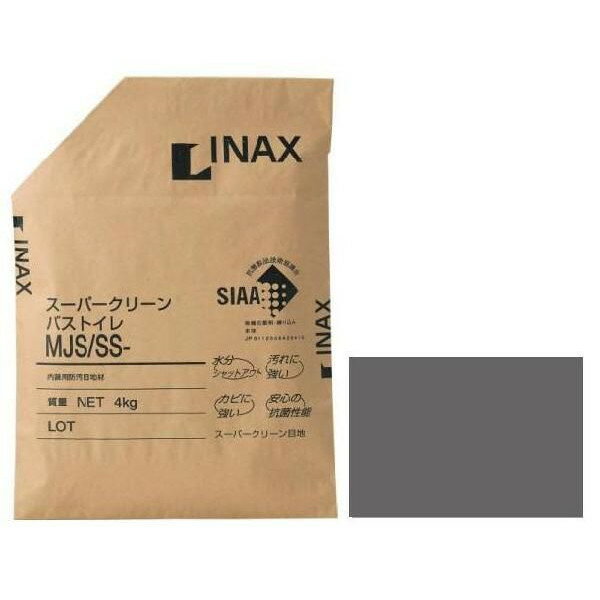

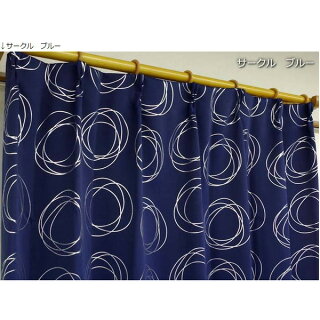

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

* 購入前:精米所や流通過程で虫が混入した可能性があります。完全に防ぐことは難しいのが現状です。

* 購入後:保管状態が悪かった場合、虫が発生する可能性があります。高温多湿の環境は虫の繁殖に最適です。米びつの掃除が不十分であったり、米びつに隙間があり、虫が侵入した可能性もあります。

残念ながら、確実にどちらで発生したかを断定することは困難です。しかし、今後の虫対策のために、購入後の保管状態を見直すことが重要です。

お米は食べられる?安全に食べるための対処法

洗っただけでは卵が完全に除去できたとは言い切れません。安全を最優先に考えるなら、残念ながらそのお米を食べるのは避けた方が良いでしょう。

食べない方が良い理由

* 卵が残存している可能性:目に見えない卵が大量に残っている可能性があります。

* 衛生面への不安:虫の糞や死骸などが混入している可能性もあります。

* 食中毒のリスク:古いお米や虫の死骸によって食中毒のリスクも考えられます。

母上が食べようとしておられるとのことですが、健康被害のリスクを説明し、新しいお米を購入することを強くお勧めしましょう。

今後の虫対策:再発防止のための具体的な対策

再発を防ぐためには、適切な保管方法が重要です。

1. 米びつの清掃と消毒

* 徹底的な清掃:米びつの中身をすべて出し、細かい部分まで丁寧に掃除機で吸い取ります。

* 消毒:熱湯消毒(80℃以上のお湯)またはアルコール消毒を行い、完全に乾燥させます。

* 乾燥剤の使用:乾燥剤を米びつに入れて、湿度をコントロールします。

2. お米の適切な保管方法

* 密閉容器の使用:空気を通さない密閉容器を使用します。

* 冷蔵庫での保管:冷蔵庫で保管することで、虫の発生を抑えることができます。

* 少量ずつ購入:大量に購入せず、消費ペースに合わせて少量ずつ購入することで、虫の発生リスクを低減できます。

* 定期的なチェック:定期的に米びつの中身を点検し、虫の発生がないか確認します。

3. 購入時の注意点

* 信頼できるお店で購入:品質管理のしっかりしているお店を選びましょう。

* パッケージの状態を確認:パッケージに破損や虫食いがないかを確認します。

* 購入後すぐに確認:購入後すぐに米びつに移さず、一度中身を確認しましょう。

専門家の意見:食品衛生管理士のアドバイス

食品衛生管理士の視点から見ると、虫の卵が完全に除去できたかどうかの確認は非常に困難です。安全を確保するためには、新しいお米を購入することが最善策です。 わずかなリスクでも、健康を害する可能性があるため、廃棄することをお勧めします。

まとめ:安全なお米選びと保管で安心を

今回は、米びつに虫が発生した際の対処法と、再発防止策について解説しました。虫の発生は、誰でも経験する可能性があります。大切なのは、適切な保管方法と、安全を最優先した行動です。今回の経験を活かし、今後はお米を安全に保管し、安心しておいしく召し上がってください。