Contents

ペチカとは?その仕組みと歴史

ペチカは、主に北海道や東北地方などの寒冷地で古くから使われてきた、ロシア発祥の暖房器具です。レンガ造りの炉を壁に埋め込み、その熱で部屋全体を暖める仕組みになっています。特徴的なのは、その蓄熱性。一度温まると、長時間じんわりと熱を放出し続けるため、薪を燃やし続ける必要がなく、燃料効率が良い点がメリットです。 しかし、現代の住宅事情やライフスタイルに合わない部分もあり、使い方を誤ると効果が薄れてしまうことも。今回の質問者様のように、上階まで暖かさが行き届かないという悩みを抱えている方も少なくありません。

ペチカの仕組みを理解する

ペチカは、大きく分けて炉、煙突、そして空気の流通経路から構成されています。炉で燃やされた薪の熱は、レンガに蓄えられます。そして、炉の側面や上部から放熱され、部屋を暖めます。壁に設置されている「蓋(?)」、これはペチカの空気取り入れ口、もしくは空気調整用のダンパーである可能性が高いです。

空気調整ダンパーの役割

大人が説明した「蓋を少し開けておく」というのは、この空気調整ダンパーを指していると考えられます。このダンパーを調整することで、炉への空気の供給量をコントロールし、燃焼効率や熱の出方を調整できます。完全に閉じてしまうと、酸素不足で燃焼が不十分になり、煙突から煙が逆流したり、十分な熱を得られない可能性があります。逆に、完全に開けすぎると、燃焼が激しくなりすぎて、熱効率が悪くなったり、火災の危険性も高まります。

上階まで暖かさが届かない原因

上階まで暖かさが届かない原因はいくつか考えられます。

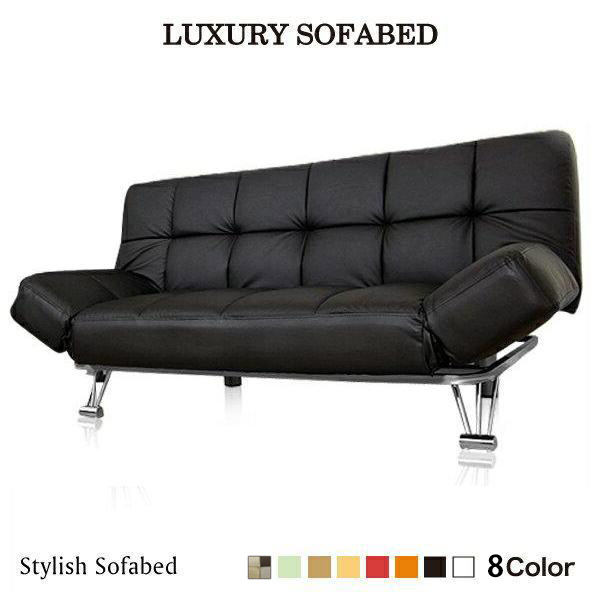

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 空気の循環が悪い: ペチカからの熱は、基本的に部屋の下の方に溜まりがちです。家全体の空気循環が悪ければ、熱が上階まで届きにくくなります。窓を開けて換気をしたり、扇風機などで空気を循環させる工夫が必要です。

- 家の断熱性能: 建物の断熱性能が低いと、熱が外に逃げてしまい、上階まで届きにくくなります。特に築年数の経った住宅では、断熱材の劣化なども考えられます。断熱材の追加や窓の断熱対策などを検討する必要があるかもしれません。

- ペチカの位置: ペチカの位置が1階の一角にしかない場合、熱が偏ってしまい、上階まで届きにくくなる可能性があります。ペチカの配置は、建築段階で決定されているため、変更は難しいでしょう。

- ペチカのメンテナンス不足: 煙突の詰まりや、炉内の清掃不足なども、燃焼効率の低下や熱の伝達不良につながる可能性があります。定期的なメンテナンスが重要です。

ペチカを効率的に使うための具体的なアドバイス

ペチカを効率的に使うためには、以下の点に注意しましょう。

- 適切な薪の量と種類: 薪の量が多すぎると、燃焼が激しくなり、熱効率が悪くなります。逆に少なすぎると、十分な熱を得られません。乾燥した広葉樹の薪を使うのがおすすめです。

- 空気調整ダンパーの調整: 燃焼状況を見ながら、空気調整ダンパーを調整しましょう。最初は少し開けて様子を見て、必要に応じて調整します。煙突から煙が逆流したり、部屋に煙が充満する場合は、すぐにダンパーを調整してください。

- 部屋全体の空気循環: 窓を開けて換気をしたり、扇風機などで空気を循環させることで、熱を部屋全体に均等に広げることができます。特に上階への空気の流れを作る工夫が重要です。

- 断熱対策: 窓に断熱シートを貼ったり、隙間風を防ぐ対策をすることで、熱の損失を減らすことができます。

- 定期的なメンテナンス: 煙突の掃除や、炉内の清掃を定期的に行いましょう。専門業者に依頼するのも良いでしょう。

- 補助暖房の活用: ペチカだけでは暖かさが足りない場合は、電気ストーブやオイルヒーターなどの補助暖房を併用するのも有効です。

専門家の意見

ペチカの専門家によると、「ペチカは、使い方次第で非常に効率的な暖房器具となりますが、現代の住宅構造では、必ずしも全ての住宅で効果を発揮するとは限りません。特に上階への暖気供給は、家の構造や断熱性能に大きく左右されます。空気循環を良くする工夫や、場合によっては補助暖房の併用も検討しましょう。」とのことです。

まとめ

ペチカは、独特の雰囲気と温もりを提供してくれる魅力的な暖房器具ですが、その特性を理解し、適切な使い方をすることが重要です。今回のアドバイスを参考に、快適な暖房を実現してください。 もし、それでも暖房効率に不安がある場合は、専門業者に相談してみるのも良いでしょう。