Contents

築40年木造住宅への増築:壁倍率と耐震性の確認

築40年の木造住宅への増築をご検討中とのこと、既存住宅の耐震性と増築計画における壁倍率の算定についてご質問ですね。ご心配される気持ち、よく分かります。古い住宅の増築は、耐震性確保が非常に重要です。

片筋交いの壁倍率

まず、30×90の片筋交いの壁倍率についてですが、金物を使用していない場合、壁倍率を1.5倍として計算できるかどうかは、断定できません。 これは、いくつかの要素によって変わるからです。

- 筋交いの材質と状態: 木材の種類、腐朽やシロアリ被害の有無、接合部の状況など、木材の劣化具合によって壁倍率は大きく変動します。 経年劣化による強度低下は無視できません。

- 接合部の状況: 筋交いと土台、柱との接合部がしっかり固定されているか、釘の打ち込み状況なども重要です。 古い住宅では、釘の抜けや緩みも考えられます。

- 壁の構成: 筋交い以外の壁の構成要素(例えば、羽子板ボルトなど)も壁倍率に影響します。 これらの要素を総合的に判断する必要があります。

そのため、正確な壁倍率を算出するには、専門家(建築士または構造設計士)による現地調査と診断が不可欠です。 写真や図面だけでは判断できません。 専門家は、木材の強度試験や接合部の検査を行い、適切な壁倍率を算定します。

既存不適格と増築基準

平成21年の建築基準法改正で、既存不適格建築物の増築基準が緩和されたのは事実です。基礎補強や告示金物の使用が必ずしも不要になったとはいえ、既存建物の耐震性を十分に評価し、増築によって耐震性能が低下しないように対策を講じる必要があります。 「不要」とは、必ずしも「不要である」という意味ではなく、ケースバイケースで判断されるということです。

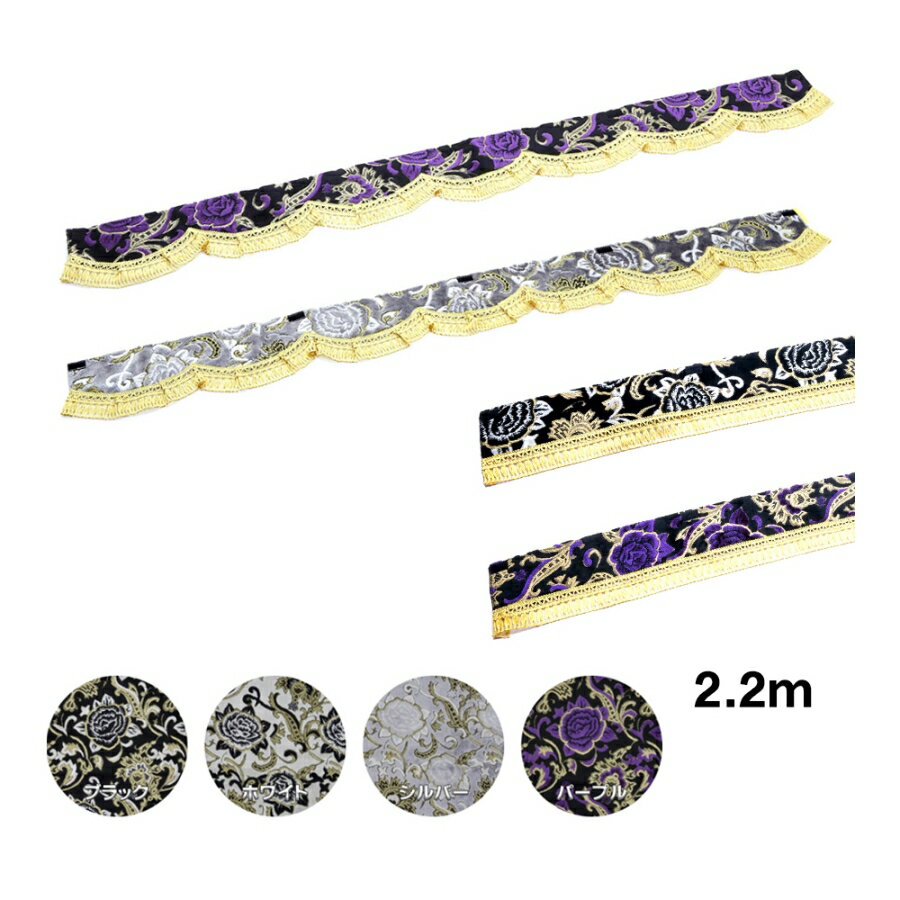

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

「構造上一体となる場合、『耐力壁を釣り合いよく配置する等の基準』に適合させる」とは?

これは、増築によって既存建物と一体化させ、増築部分を含めた建物全体で耐震性を確保する必要があることを意味します。4分割法をクリアするだけでは不十分な場合があります。 4分割法は、建物の耐震性を評価する一つの指標ですが、それだけでは全ての状況を網羅できません。

増築部分と既存部分の接合部、増築による荷重の増加、既存建物の耐力低下などを考慮し、構造計算に基づいた適切な耐力壁の配置が必要です。 単に壁を増やすだけでなく、壁の配置バランス、壁の高さ、壁の材質なども考慮する必要があります。 専門家の指導が必要です。

新耐震設計基準の壁量

壁倍率が1.5倍であっても、新耐震設計基準を満たしているとは限りません。 新耐震基準は、建物の規模や形状、地盤条件など様々な要素を考慮して設定されています。 単純に壁倍率だけで判断することはできません。

具体的なアドバイス

1. 専門家への相談: まず、建築士または構造設計士に相談し、既存建物の耐震診断を受けてください。 診断結果に基づいて、増築計画の安全性と適切な壁倍率を判断してもらいましょう。

2. 詳細な調査: 専門家は、建物の状況を詳細に調査し、木材の腐朽、接合部の状態、基礎の状況などを確認します。 必要に応じて、非破壊検査なども実施されます。

3. 構造計算: 増築計画に基づいて、構造計算を行い、増築後の建物の耐震性を確認します。 計算結果に基づいて、必要な補強工事を決定します。

4. 適切な増築計画: 増築計画は、耐震性だけでなく、使い勝手、コスト、デザインなども考慮して、総合的に検討する必要があります。 専門家と相談しながら、最適な計画を立てましょう。

まとめ

築40年の木造住宅への増築は、耐震性を十分に考慮することが非常に重要です。 壁倍率の算定や耐震基準の適合性については、専門家である建築士または構造設計士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 安全で快適な住まいを実現するためには、専門家の力を借りることが不可欠です。 安易な判断は避け、専門家の意見を尊重して、安全で安心できる増築計画を進めてください。