Contents

物件比較:築30年の中型都市アパート vs 築3年杉並区アパート

どちらの物件を選ぶかは、あなたの投資目的やリスク許容度、将来的な展望によって大きく異なります。単純に「どちらが良い」とは言えません。そこで、それぞれの物件の特徴を比較し、メリット・デメリットを分析することで、最適な選択を導き出しましょう。

築30年物件(中型都市):メリット・デメリット

メリット:

* 規模の経済性:11部屋という規模は、空室リスクを分散し、安定した家賃収入が見込めます。部屋数が多い分、管理が大変ですが、収益も大きくなる可能性があります。

* 駐車場付き:駐車場2台分は大きなメリットです。特に、車社会の中型都市では、駐車場付き物件は人気が高く、空室率を抑えることに繋がります。

* 立地のポテンシャル:制令都市になったばかりの中型都市は、今後発展が見込まれる可能性があります。市街地へのアクセスも良いことから、需要の増加も期待できます。

* 価格の優位性:築30年物件は、築3年物件に比べて価格が低い可能性が高いです。初期投資を抑えられます。

デメリット:

* 老朽化:築30年経過しているため、内外装の老朽化、設備の故障などが懸念されます。修繕費用が大きく膨らむ可能性があります。大規模修繕が必要になる可能性も考慮しなければなりません。

* 空室リスク:老朽化が進むと、入居希望者が減り、空室リスクが高まります。入居率を維持するためには、定期的なリフォームやリノベーションが不可欠です。

* 管理の手間:11部屋の管理は、時間と労力を要します。専門の管理会社に委託する費用も考慮する必要があります。

* 将来のリスク:建物の老朽化に加え、近隣環境の変化や市場動向の変化によるリスクも考慮する必要があります。

築3年物件(杉並区):メリット・デメリット

メリット:

* 築浅:築3年と比較的新しい物件なので、修繕費用は少なく、管理が容易です。

* 好立地:東京杉並区は人気の住宅地であり、安定した需要が見込めます。

* 管理の容易さ:4部屋と規模が小さいので、管理の手間が少なくて済みます。

デメリット:

* 規模が小さい:部屋数が少ないため、空室リスクの影響を受けやすいです。1部屋空くと収益率に大きく影響します。

* 価格が高い:築浅物件であるため、初期投資額が高くなる可能性があります。

* 競争の激しさ:杉並区は人気エリアなので、競合物件も多く、空室対策には工夫が必要です。

投資戦略と物件選択

どちらの物件を選ぶかは、あなたの投資戦略によって異なります。

短期的な利益重視なら:築3年物件

短期的な利益を重視するなら、築3年物件が適しているかもしれません。築浅で管理が容易なため、手間をかけずに安定した収入を得ることができます。ただし、初期投資額が高く、空室リスクも考慮する必要があります。

長期的な視点とリスク分散なら:築30年物件

長期的な視点で投資を行い、リスクを分散したい場合は、築30年物件も検討できます。部屋数が多いことで空室リスクを分散でき、価格も比較的安いため、初期投資を抑えられます。ただし、老朽化による修繕費用や管理の手間を考慮する必要があります。

専門家のアドバイス:不動産投資のプロに相談しよう

どちらの物件を選ぶか迷う場合は、不動産投資のプロに相談することをお勧めします。専門家は、市場動向や物件の特性、リスクなどを分析し、あなたにとって最適な物件選びをサポートしてくれます。

具体的なアドバイス:物件選びのチェックポイント

物件を選ぶ際には、以下の点をチェックしましょう。

- 収益性:家賃収入と経費(管理費、修繕費、固定資産税など)を比較し、収益性を計算しましょう。

- 空室リスク:近隣の競合物件や市場動向を調査し、空室リスクを評価しましょう。

- 管理の容易さ:物件の規模や設備、管理体制などを考慮しましょう。

- 修繕費用:老朽化による修繕費用を事前に見積もり、予算を立てましょう。築年数だけでなく、建物の状態を丁寧に確認しましょう。

- 立地条件:交通アクセス、周辺環境、将来的な発展性などを考慮しましょう。

- 法規制:建築基準法や消防法などの法規制に適合しているか確認しましょう。

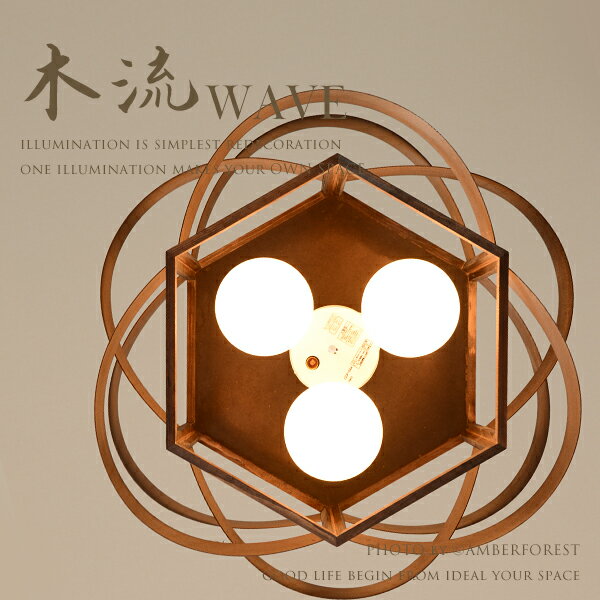

インテリアと物件選びの関係

物件選びとインテリアは密接に関連しています。例えば、築30年物件であれば、リフォームやリノベーションによって、住環境を大きく改善することができます。古材を生かしたヴィンテージスタイルや、北欧風インテリアなど、老朽化した建物を魅力的に変えることができます。

一方、築3年物件は、比較的新しい状態を維持しやすいので、モダンなインテリアやシンプルで洗練されたインテリアなどが似合います。

まとめ

築30年物件と築3年物件、どちらを選ぶかは、あなたの投資目的やリスク許容度、将来的な展望によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、専門家のアドバイスも参考にしながら、最適な選択をしてください。