Contents

築古アパートにおける修繕義務:法律と現実

築50年のアパート経営、特に過剰な修繕要求への対応は悩ましい問題です。大家さんの修繕義務は、民法や借地借家法で定められています。簡単に言うと、「居住の安全・衛生を確保するために必要な修繕」が大家さんの義務です。しかし、「必要な修繕」の範囲は、状況によって大きく異なり、明確な基準はありません。

大家さんの修繕義務とは?

借地借家法では、以下の修繕義務が大家さんに課せられています。

- 主要構造部分の修繕:建物の基礎、柱、梁、屋根など、建物の安全性を支える重要な部分の修繕は、大家さんの義務です。雨漏りや倒壊の危険性がある場合は、速やかに対応する必要があります。

- 共用部分の修繕:廊下、階段、外壁、排水管など、複数の入居者が共有する部分の修繕も大家さんの義務です。これらは、建物の安全・衛生に直結する重要な部分です。

- 設備の修繕:給排水設備、ガス設備、電気設備など、居住に不可欠な設備の故障や不具合に対する修繕も、大家さんの責任です。ただし、入居者の故意または過失による故障は、入居者の負担となる場合があります。

ケーススタディ:質問内容の分析

質問にあるケースを、上記の観点から分析してみましょう。

- ①屋根の葺き替え(120万円):雨漏りが確認されていなければ、現状では大家さんの修繕義務には該当しません。しみがある程度であれば、現状維持で問題ない可能性が高いです。ただし、将来的に雨漏りの可能性がある場合は、修繕計画に含めるべきでしょう。

- ②外壁の補修(110万円):ひび割れが深刻で、建物の構造に影響を与え、安全性が脅かされていると判断できる場合のみ、大家さんの修繕義務となります。専門業者による調査が必要でしょう。

- ③網戸交換(10万円):網戸は、建物の主要構造部分や共用部分、必須設備には該当しません。そのため、大家さんの修繕義務とは言い切れません。ただし、老朽化が著しく、安全上の問題がある場合は、検討の余地があります。

- ④天井のたわみ:天井のたわみは、安全性の問題に直結する可能性があります。専門家による調査を行い、危険性がある場合は修繕する必要があります。

入居者との適切なコミュニケーションと対応

過剰な修繕要求には、毅然とした態度で対応することが重要です。

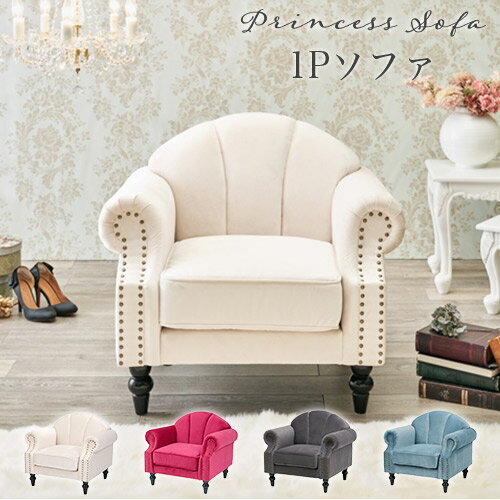

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

専門家の意見を参考に

修繕が必要かどうか判断に迷う場合は、不動産管理会社や建築士などの専門家に相談しましょう。専門家の意見を参考に、客観的な判断基準を設けることで、入居者とのトラブルを回避できます。写真や動画で状況を記録しておくことも有効です。

文書による記録を残す

入居者とのやり取りは、全て文書で記録しておきましょう。メールや手紙などで、修繕依頼の内容、対応内容、費用、日時などを明確に記載し、証拠として残しておくことが重要です。

冷静な対応と明確な説明

入居者に対しては、冷静に、かつ明確に説明することが大切です。修繕義務の範囲、費用負担の割合、修繕計画などを具体的に説明することで、誤解を防ぎ、納得してもらうことができます。

交渉のポイント

交渉の際には、以下の点を意識しましょう。

- 法律に基づいた説明:借地借家法に基づいた大家さんの義務と、入居者の権利を明確に説明します。

- 専門家の意見の提示:専門家の意見書などを提示することで、客観的な判断基準を示すことができます。

- 代替案の提示:修繕費用が高額な場合は、代替案を提示することで、入居者の負担を軽減することができます。

- 長期的な視点:建物の老朽化を考慮し、長期的な修繕計画を立て、入居者と共有することで、信頼関係を築くことができます。

具体的な対応策

今回のケースでは、まず、専門家(建築士など)に依頼して、建物の状態を詳細に調査してもらいましょう。その結果に基づいて、必要な修繕を優先順位をつけて行う計画を立てます。

例えば、雨漏りの可能性がある屋根は、将来的に修繕が必要となる可能性が高いので、修繕計画に含めるべきです。しかし、すぐに対応が必要なものではないため、入居者にはその点を丁寧に説明し、理解を得る努力が必要です。

外壁のひび割れについても、専門家の診断に基づいて、安全上の問題がないことを説明することが重要です。網戸の交換は、必要性の低い修繕として、現状維持を提案し、どうしても交換を希望する場合は、入居者負担とすることを検討しましょう。

天井のたわみは、安全性の問題に直結する可能性があるため、専門家の診断に基づいて、対応を決定する必要があります。

まとめ

築古アパートの経営は、修繕問題と常に隣り合わせです。法律に基づいた対応を心がけ、専門家の意見を参考にしながら、入居者との良好な関係を築くことが重要です。冷静な対応と明確な説明、そして文書による記録を徹底することで、トラブルを回避し、安心してアパート経営を続けることができるでしょう。