Contents

騒音問題:窓を開けての音楽鑑賞と近隣への影響

窓を開けて音楽を聴くことは、開放感があり気持ちが良い反面、近隣への騒音問題が懸念されます。特に、質問者様のように道路に面した3階建て住宅にお住まいの場合、音の伝わりやすさや近隣への影響を考慮する必要があります。

音の伝わり方と影響範囲

音は空気中を波として伝わるため、距離や障害物、気象条件によって伝わり方が変化します。一般的に、音の大きさは距離の二乗に反比例して小さくなります。つまり、音源から離れるほど、音は小さくなります。しかし、質問者様のケースでは、道路までの距離が約4~10mと比較的近いため、窓を開けて音楽を聴くと、道路を通る人々に音が聞こえる可能性があります。

さらに、音の反射や回折も影響します。建物や地面などに音が反射して、音が遠くまで届くことがあります。また、音は障害物の回りにも回り込むため、直接見えない場所にも音が届く可能性があります。

気象条件も音の伝わり方に影響します。気温差や風向きによって、音は遠くまで届きやすくなったり、逆に届きにくくなったりします。特に、無風状態や逆転層(上空の方が気温が高い状態)では、音は遠くまで伝わりやすくなります。

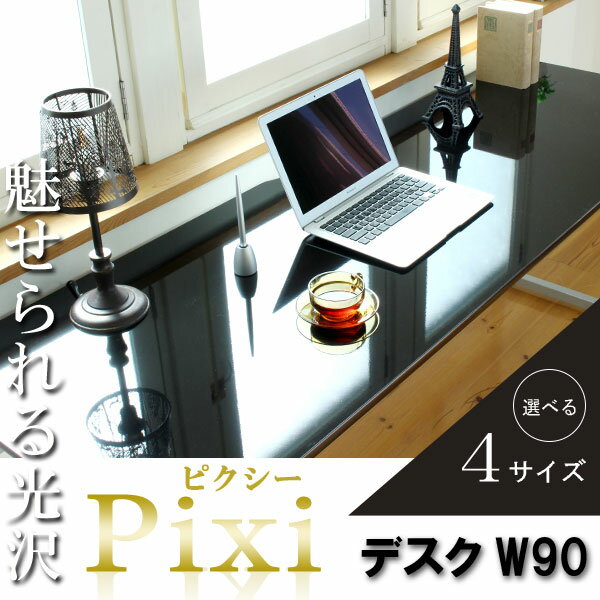

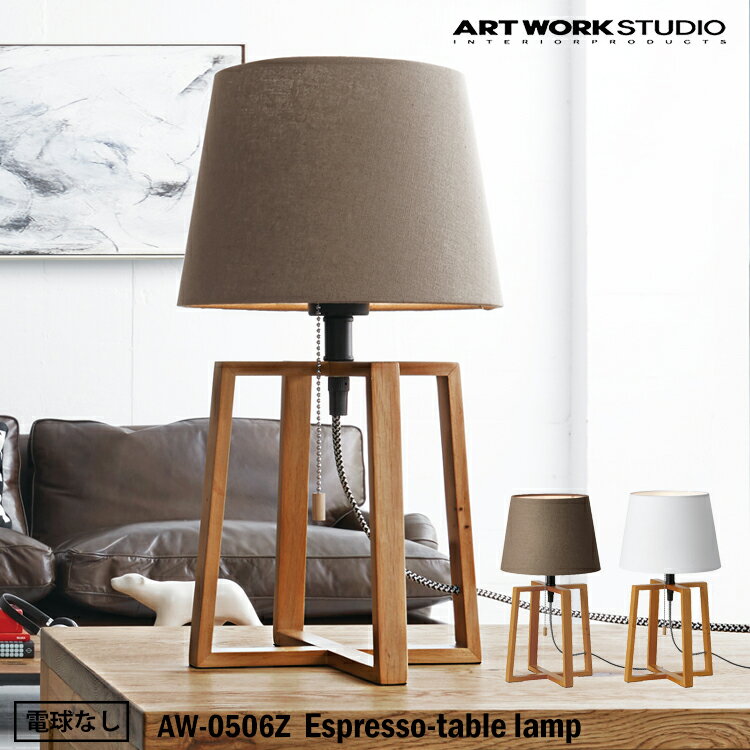

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

騒音レベルと許容範囲

騒音レベルはデシベル(dB)で表されます。環境基準では、住宅地における昼間の騒音レベルは55dB以下、夜間は45dB以下とされています。しかし、これはあくまで目安であり、実際には周囲の音環境や個人の感じ方によって許容範囲は異なります。

質問者様の場合、窓から約4~10mの距離に道路があるため、そこそこな音量で音楽を聴くと、道路を通る人々に迷惑となる可能性があります。特に、静かな時間帯や夜間は、小さな音でも大きく感じられるため、注意が必要です。

具体的な対策とアドバイス

窓を開けて音楽を聴きたいというご要望を踏まえつつ、近隣への配慮も欠かせません。以下に具体的な対策を提案します。

1. 音量を調整する

最も効果的な対策は、音量を調整することです。周囲の音環境を考慮し、可能な限り音量を下げて音楽を聴きましょう。スマートフォンや音楽プレーヤーのボリュームメーターを確認しながら、周囲に迷惑にならない音量を探ることが重要です。近隣住民の方と良好な関係を築くためにも、配慮ある行動を心がけましょう。

2. 遮音性の高いカーテンやブラインドを使用する

遮音性の高いカーテンやブラインドを使用することで、音漏れを軽減できます。厚手の生地や遮音効果のある素材を選ぶことがポイントです。遮音カーテンは、一般的なカーテンよりも厚みがあり、音の吸収と反射を抑制する効果があります。ブラインドも同様に、素材や構造によって遮音効果が異なります。

3. 窓の構造を見直す

窓の構造自体を見直すことで、より効果的な遮音対策ができます。例えば、二重窓にすることで、空気層が音の伝達を抑制し、遮音効果を高めます。また、窓枠の気密性を高めることで、音漏れを防ぐことができます。

4. 音楽のジャンルを選ぶ

音楽のジャンルによっては、音の伝わりやすさが異なります。例えば、低音の強い音楽は高音の音楽よりも遠くまで伝わりやすいため、近隣への影響を考慮して音楽のジャンルを選ぶことも有効な手段の一つです。

5. 近隣への配慮

近隣住民への配慮も重要です。事前に挨拶をしておき、音楽を聴く時間帯や音量について相談しておくと、トラブルを防ぐことができます。もし、苦情が寄せられた場合は、真摯に対応し、音量を調整するなど、適切な対策を講じましょう。

6. 専門家への相談

騒音問題が深刻な場合は、専門家(騒音測定士など)に相談することも有効です。専門家は、騒音レベルを測定し、適切な対策をアドバイスしてくれます。

インテリアとの調和

騒音対策とインテリアの調和も大切です。遮音カーテンやブラインドは、デザインや色を選ぶことで、お部屋のインテリアに自然に溶け込ませることができます。例えば、青色の壁に合わせた青系の遮音カーテンを選んだり、お部屋の雰囲気に合わせたデザインのブラインドを選んだりすることで、機能性とデザイン性を両立できます。

まとめ

窓を開けて音楽を聴く際の騒音問題は、距離、音量、気象条件、建物の構造など、様々な要素が複雑に絡み合っています。近隣への配慮を欠かさず、適切な対策を行うことが重要です。音量調整、遮音対策、近隣住民とのコミュニケーションなど、様々な方法を組み合わせることで、快適な音楽鑑賞と良好な近隣関係を両立できるでしょう。