Contents

無窓居室とは?居室としてカウントされるのか?

まず、「無窓居室」とは、建築基準法や関係法令で明確に定義された用語ではありません。一般的に、採光のための窓が設置されていない、または窓の面積が極端に小さい部屋を指します。 重要なのは、「居室」としてカウントするかどうかは、建築基準法ではなく、各地方自治体の条例や、マンションの管理規約、さらには個々の物件の設計意図に依存するということです。

そのため、一概に「カウントする」「しない」と断言することはできません。 多くの場合、居住空間として機能するならば、たとえ窓が小さくても居室としてカウントされるケースが多いでしょう。しかし、換気設備が不十分であったり、面積が極端に小さかったりする場合、居室として認められない可能性もあります。

建築基準法と関係法令

建築基準法は、居室の採光や換気について一定の基準を設けていますが、窓の有無や面積を直接的に「居室」の定義として扱っているわけではありません。 法令では、居室の面積、天井高、換気設備など、居住空間としての要件を規定しています。 無窓居室であっても、これらの要件を満たせば、居室として扱われる可能性があります。 しかし、条例によっては、無窓居室に関する独自の規定がある場合もあるため、該当する自治体の条例を確認する必要があります。

無窓居室とマンションの管理規約

マンションの管理規約にも、居室に関する規定が記載されている場合があります。 規約によっては、無窓居室の扱いについて明確に定めているケースもあります。 例えば、「居室として認められる最小の窓面積」や、「無窓居室の場合の用途制限」などが規定されている可能性があります。 マンションを購入する際には、必ず管理規約を確認し、無窓居室に関する規定がないか確認しましょう。

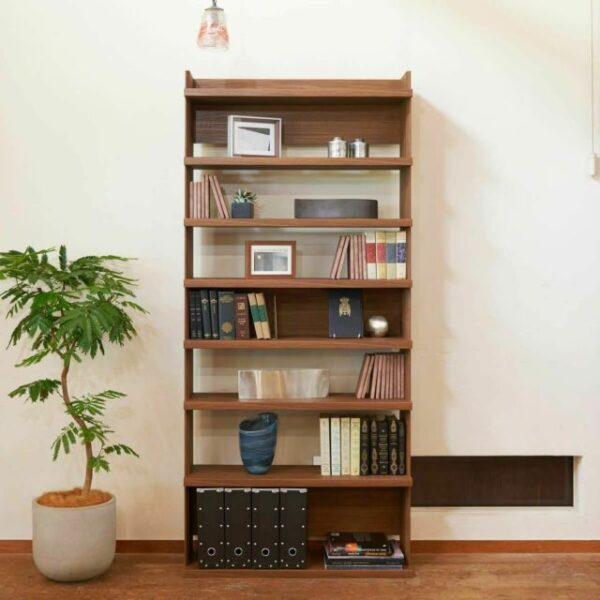

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

転売時の重要事項説明書への記載

無窓居室であることを重要事項説明書に記載するかどうかは、その部屋が居住空間として利用できるか否か、そして管理規約や自治体の条例に抵触するかどうかによって判断されます。

もし、居住空間として利用できない、または管理規約や条例に抵触する可能性がある場合は、「この部屋は無窓居室である」と明記する必要があるでしょう。 これは、購入者に対して重要な情報開示であり、瑕疵担保責任の問題にも関わるためです。 逆に、居住空間として問題なく利用でき、法令や規約にも抵触しない場合は、必ずしも明記する必要はないかもしれません。 しかし、潜在的な問題を回避するためにも、記載しておく方が安全です。

専門家への相談

無窓居室に関する判断は、法律や条例、管理規約など、複雑な要素が絡み合っています。 そのため、建築士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、具体的な状況を踏まえ、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。 特に、改修計画段階で専門家に相談することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

具体的なアドバイス

* 自治体の条例を確認する:居住地の自治体の建築条例を確認し、無窓居室に関する規定がないか調べましょう。

* マンションの管理規約を確認する:マンションの管理規約を確認し、居室に関する規定、特に無窓居室に関する規定がないか調べましょう。

* 専門家への相談:建築士や不動産会社などの専門家に相談し、具体的な状況を説明してアドバイスを求めましょう。

* 換気設備の確認:無窓居室であっても、24時間換気システムなどの適切な換気設備が設置されていれば、居住空間としての要件を満たす可能性があります。

* 採光対策の検討:窓が小さい場合、間接照明や明るい色の内装材を使用するなど、採光対策を検討しましょう。

事例:無窓居室の活用例

無窓居室は、必ずしも居住空間として使わなければならないわけではありません。 例えば、収納スペース、書斎、ワークスペースなど、他の用途に活用することも可能です。 改修計画を立てる際には、部屋の用途を再考し、最適な活用方法を検討してみましょう。 例えば、ウォークインクローゼットとして活用したり、趣味の部屋として利用したりするのも良いでしょう。

まとめ

無窓居室の扱いは、法律や条例、管理規約、そして物件の具体的な状況によって異なります。 転売時の重要事項説明書への記載についても、状況に応じて判断する必要があります。 専門家への相談を積極的に行い、適切な対応を心がけましょう。 適切な設計と工夫で、無窓居室であっても快適な空間を創り出すことが可能です。