Contents

祖母の安眠を妨げる音の問題:原因と対策

ご祖母様の安眠を妨げている音の問題、それは木造住宅特有の床鳴りと、寝室の近隣に位置するお風呂場からの音の2点ですね。ご家族の生活音と建物の構造が相まって、睡眠の質を大きく下げている可能性があります。 解決策としては、大きく分けて「音源対策」と「遮音対策」、そして「耳栓による軽減」の3つのアプローチが考えられます。

1. 音源対策:生活習慣の見直しと工夫

まずは、音の発生源である生活習慣を見直してみましょう。

- 夜間の浴室利用時間の見直し:夜間の浴室利用を極力避け、どうしても必要な場合は、静かに使用することを心がけましょう。足音や水の音を小さくする工夫も大切です。

- 寝室前での歩行時の注意:寝室の前を通る際は、ゆっくりと静かに歩くように家族全員で意識しましょう。スリッパの使用も効果的です。床鳴りが気になる箇所には、カーペットやマットを敷くことで軽減できます。

- 生活音の抑制:テレビの音量を下げる、ドアの開閉を静かにするなど、生活音全体の音量を下げる努力も必要です。

これらの対策は、耳栓だけに頼らず、根本的な解決に繋がるため、非常に重要です。

2. 遮音対策:住宅改修による効果的な防音

生活習慣の見直しだけでは不十分な場合は、住宅改修による遮音対策も検討しましょう。

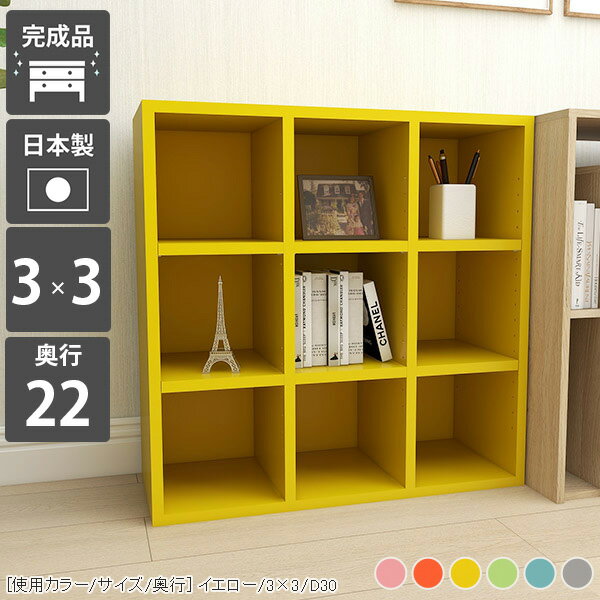

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 床鳴り対策:床下の点検を行い、緩んでいる床板を補修したり、防振材を敷設することで床鳴りを軽減できます。専門業者に相談し、適切な対策を検討しましょう。

- 壁の遮音強化:祖母の寝室の壁に遮音シートを貼ったり、二重壁にすることで、浴室からの音を軽減できます。こちらも専門業者への相談がおすすめです。

- ドアの防音対策:ドアに防音シールを貼ったり、防音性の高いドアに取り替えることで、音漏れを防ぎます。

これらの改修は費用がかかりますが、長期的には安眠環境の改善に大きく貢献します。専門業者に見積もりを取って、予算と相談しながら進めましょう。

3. 耳栓による軽減:快適な睡眠のための耳栓選び

音源対策と遮音対策と併せて、耳栓も有効な手段です。しかし、耳栓はあくまで補助的な役割であり、根本的な解決策ではありません。適切な耳栓を選ぶことが重要です。

耳栓の種類と選び方

耳栓には様々な種類があります。

- シリコン製耳栓:柔らかくフィット感があり、遮音性も高いのが特徴。長時間使用しても比較的快適です。

- フォーム製耳栓:低価格で手軽に手に入る一方、耐久性が低い場合があります。耳の形状に合わせやすいのも特徴です。

- 耳栓型イヤープラグ:耳にフィットし、遮音性が高いタイプ。音楽鑑賞などにも使用されるため、遮音性と快適性のバランスが良いものを選べば、睡眠にも役立ちます。

ご祖母様に合った耳栓を選ぶには、以下の点を考慮しましょう。

- 装着感:長時間つけても痛くない、快適な装着感のものを選びましょう。試着できるお店があれば、実際に試着してみるのがおすすめです。

- 遮音性:騒音レベルに合わせて遮音性能を選ぶことが重要です。あまり遮音性が高いと、緊急時の音に気づきにくくなる可能性もありますので、バランスが重要です。

- 素材:アレルギーを起こしやすい素材ではないかを確認しましょう。シリコンや低刺激素材のものがおすすめです。

- 使いやすさ:装着が簡単で、取り外しも容易なものを選びましょう。

おすすめの耳栓

具体的な商品名は、個人の好みや耳の形状によって合う合わないがあるため、ここではおすすめブランドを挙げるにとどめます。

* MOLDEX(モルデックス):様々な種類の耳栓を取り揃えている老舗ブランド。高い遮音性と快適性を両立した製品が多いです。

* 3M(スリーエム):医療用にも使われている信頼性の高いブランド。様々な用途に合わせた製品がラインナップされています。

* Hearos(ヒーローズ):比較的安価で入手しやすいブランド。手軽に試したい方におすすめです。

これらのブランドの製品を参考に、ドラッグストアやオンラインストアなどで、ご祖母様の耳の形や好みに合ったものを選んでみてください。

インテリアとの調和:寝室環境の改善

寝室のインテリアも安眠に大きく影響します。

- 落ち着いた色合いの壁や家具:アイボリーやベージュなどの落ち着いた色合いは、リラックス効果を高めます。寝室の壁や家具の色を検討してみましょう。

- 間接照明の活用:直接的な照明は眠りを妨げる可能性があります。間接照明を取り入れることで、リラックスできる空間を作ることができます。

- 快適な寝具:寝心地の良いマットレスや枕、シーツを選ぶことも重要です。素材や硬さなど、ご祖母様に合ったものを選んであげましょう。

- アロマの活用:ラベンダーなどのリラックス効果のあるアロマオイルを使用するのも効果的です。ただし、香りに敏感な方は注意が必要です。

専門家への相談

どうしても改善が見られない場合は、建築士や防音専門業者に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な対策を講じることができます。