住宅明渡請求通知書が届いた時の対処法

県営住宅から「住宅明渡請求通知書」が届いたとのこと、大変なご心配ですね。収入超過が原因とのことですが、必ずしもすぐに退去しなければならないとは限りません。この通知書は、居住条件に違反しているため、退去を求めるという行政からの通告です。しかし、状況によっては交渉の余地がある場合もあります。まずは落ち着いて、通知書の内容を丁寧に確認しましょう。

通知書の内容を徹底的に確認する

通知書には、以下の情報が記載されているはずです。

* **明渡請求の理由:** 収入超過の詳細(具体的な収入額と超過額、基準となる収入制限など)が記載されているはずです。

* **期限:** 退去期限が明確に示されています。この期限は厳守すべきですが、交渉の余地がある場合もあります。

* **連絡先:** 担当部署や担当者の連絡先が記載されています。疑問点や相談事項があれば、すぐに連絡を取りましょう。

* **手続き:** 退去手続きに関する具体的な手順や必要書類などが記載されている可能性があります。

収入超過の原因を分析する

収入超過の原因を正確に把握することが重要です。単なる収入増加だけでなく、扶養家族の状況の変化や、申告漏れなどがないか確認しましょう。 税金や社会保険料の控除などを考慮した上で、実際の可処分所得が基準を超えているかどうかを再計算してみるのも有効です。

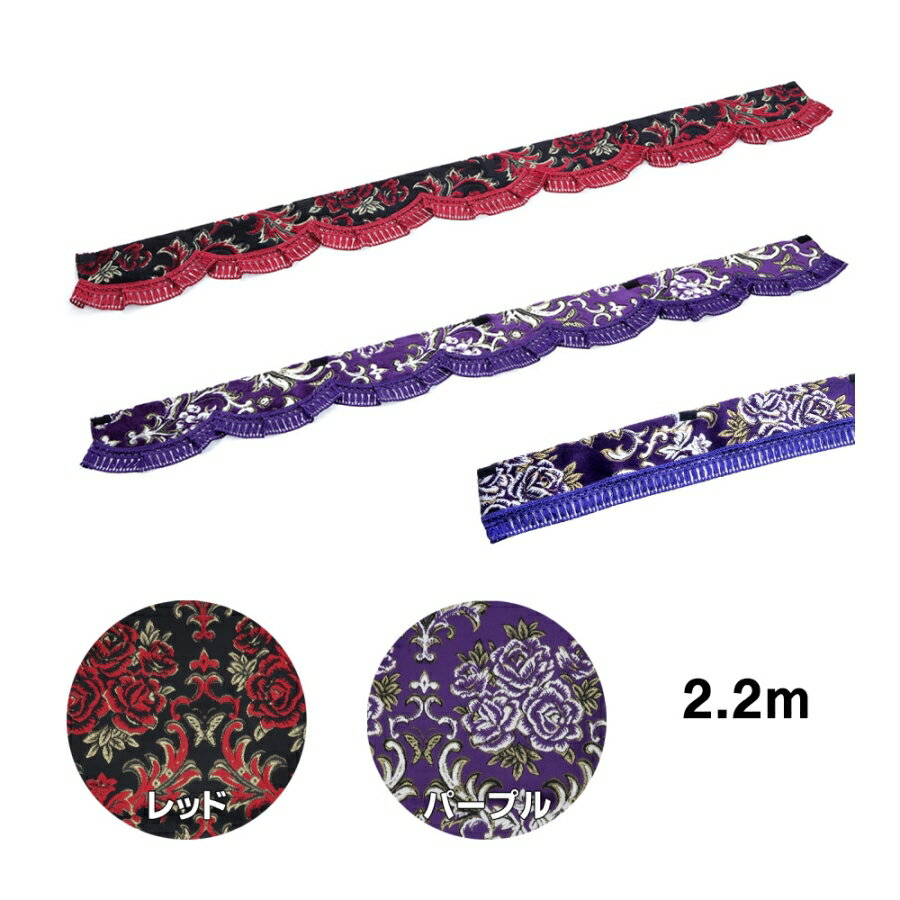

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

行政機関への連絡と相談

通知書に記載されている連絡先に、すぐに連絡を取りましょう。担当者と面談し、収入超過の状況を説明し、事情を詳しく伝え、今後の対応について相談することが大切です。 説明する際には、具体的な数字や証拠となる書類(源泉徴収票、確定申告書など)を準備しておきましょう。

収入超過による退去回避の可能性

必ずしも退去しなければならないとは限りません。以下のような対応策が考えられます。

減収の可能性を探る

収入が一時的に増加しただけであれば、その状況が継続しないことを説明し、今後の収入の見込みを提示することで、退去を回避できる可能性があります。例えば、一時的なボーナスやアルバイト収入などが原因であれば、その点を明確に説明しましょう。

転居先を探す

収入超過が解消できないと判断された場合、自主的に転居先を探す必要があります。この場合、行政機関は転居先探しに協力してくれる可能性があります。早めの行動が重要です。

住宅のサイズ変更を検討する

現在の住宅が大きすぎる場合、より小さな住宅への転居を検討することで、収入制限をクリアできる可能性があります。行政機関に相談し、適切な住宅への転居を支援してもらうことも可能です。

分割払いなどの支払い方法の変更

家賃の滞納などがないか確認し、もし滞納分がある場合は、分割払いなどの支払い方法の変更を交渉してみましょう。

インテリアと心のケア:退去のストレスを軽減する

退去の手続きは精神的な負担が大きいため、インテリアを通して心のケアを行うことが重要です。

落ち着ける空間づくり

不安やストレスを軽減するために、落ち着ける空間づくりを心がけましょう。

* **ベージュ系のカラーコーディネート:** ベージュは落ち着きと安心感を与える色です。壁や家具、カーテンなどにベージュを取り入れることで、リラックスできる空間を作ることができます。

* **自然素材を取り入れる:** 木材や天然繊維などの自然素材は、温かみと安らぎを与えてくれます。

* **間接照明を活用:** 明るすぎず暗すぎない、柔らかな間接照明はリラックス効果を高めます。

* **好きなものを飾る:** 写真や絵画、観葉植物など、自分が好きなものを飾ることで、心を癒すことができます。

整理整頓で気持ちの整理

引っ越しに向けて、部屋の整理整頓を行いましょう。不要なものを処分することで、心もスッキリとします。

専門家への相談

精神的な負担が大きい場合は、専門家(精神科医やカウンセラーなど)に相談することも検討しましょう。

専門家の視点:社会福祉士の意見

社会福祉士の視点から見ると、このケースは単なる住宅問題にとどまらず、生活全般に関わる問題である可能性があります。収入超過の原因を丁寧に分析し、生活状況全体を把握することが重要です。行政機関や社会福祉協議会などの支援機関を活用し、多角的なサポートを受けることをお勧めします。

まとめ

県営住宅からの明渡請求通知書は、必ずしも即時退去を意味するものではありません。まずは落ち着いて通知書の内容を確認し、行政機関に連絡を取り、状況を説明し、相談することが大切です。収入超過の原因を分析し、可能な限り退去を回避するための交渉を試みましょう。それでも退去せざるを得ない場合は、転居先探しや住宅のサイズ変更などを検討し、スムーズな手続きを進めましょう。インテリアを通して心のケアを行い、ストレスを軽減することも忘れずに。