Contents

相続における特別受益とは?

相続において、被相続人(亡くなった方)が相続人に対して生前に財産を贈与した場合、その贈与は相続財産に加算して相続分を計算する必要があります。これを「特別受益」といいます。兄弟姉妹間の遺産相続でよく話題になりますが、配偶者にも適用されます。 特別受益は、相続開始前に被相続人から相続人に贈与された財産を指し、その価額は相続財産の計算に含まれます。 そのため、特別受益を受けた相続人は、相続分を計算する際に、その分を差し引くことになります。 今回のケースでは、後妻さんが生前に3室のマンションを贈与されている点が、特別受益に該当する可能性があります。

後妻への3室の贈与は特別受益に該当するか?

ご質問のケースでは、お父様が後妻さんにマンションの3室を贈与されたことが、特別受益に該当するかどうかが焦点となります。 贈与の有無を判断する上で重要なのは、贈与の意思の有無です。 単なる名義貸しではなく、お父様から後妻さんへの明確な贈与の意思があったと認められる場合、特別受益として扱われます。 土地の交換によるマンション取得後、すぐに3室を後妻さんの名義に登記した事実、そして長期間に渡り賃貸収入を得ていた点から、お父様には後妻さんへの贈与の意思があったと推測できます。 この点については、登記簿謄本や贈与契約書などの証拠書類を確認する必要があります。 弁護士や司法書士などの専門家にご相談の上、証拠を精査することで、より正確な判断が可能になります。

特別受益の計算方法

もし、3室の贈与が特別受益と認められた場合、その価額は相続財産に加算され、相続分が再計算されます。 相続財産は、マンション7室(ご質問者様の持ち分)と共用部分、そして後妻さんの3室、さらに預金やその他の財産を含めた総額となります。 その総額から、後妻さんの特別受益額(3室のマンションの時価)を差し引いた残額を、ご質問者様と後妻さんで法定相続分に従って分割することになります。

8年間の家賃収入の扱い

8年間の賃貸収入については、相続財産には含まれません。 賃貸収入は、お父様の生前の収入であり、相続財産とは別個に扱われます。 ただし、相続開始時点(お父様の死亡時点)までに発生した未収の賃貸料は、相続財産に含まれます。

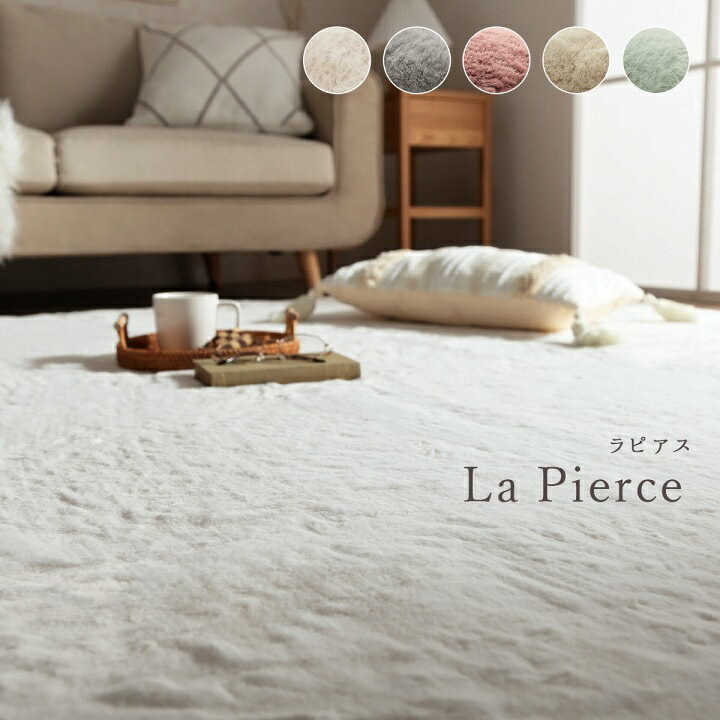

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

配偶者への特別受益

特別受益は、配偶者にも適用されます。 兄弟姉妹間だけでなく、配偶者と子、あるいは配偶者同士の間でも、生前の贈与が特別受益として扱われる場合があります。 相続法上、配偶者と子の相続分は、法定相続分で規定されており、特別受益の有無によって相続割合に影響が出ます。

具体的なアドバイス

1. **専門家への相談:** 遺産分割協議は複雑な手続きを伴います。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。彼らは、法的な観点から状況を分析し、最適な解決策を提案してくれます。

2. **証拠の収集:** マンションの登記簿謄本、贈与に関する書類(あれば)、賃貸契約書、家賃収入に関する記録などを収集し、整理しておきましょう。これらの証拠は、遺産分割協議において重要な役割を果たします。

3. **協議の記録:** 遺産分割協議の内容は、記録に残しておくことが大切です。協議の内容、合意事項、そして最終的な分割方法などを明確に記録することで、後のトラブルを防止できます。

4. **時価の評価:** マンションの3室の時価を正確に評価する必要があります。不動産鑑定士に依頼して評価額を算出するのが一般的です。

5. **冷静な対応:** 遺産分割協議は、感情的な問題が絡むことが多いため、冷静な対応を心がけましょう。相手方との良好なコミュニケーションを図り、合意形成を目指しましょう。

専門家の視点

相続問題に詳しい弁護士の視点から見ると、このケースは、贈与の意思の有無が争点となる可能性が高いです。 後妻さんが3室を無償で取得した事実、そして長期間に渡る賃貸収入の事実を踏まえ、裁判になった場合、贈与があったと判断される可能性が高いです。 そのため、ご質問者様としては、弁護士に相談し、適切な対応策を検討することが重要です。 早めの相談が、ご自身の権利を守る上で有効です。