Contents

相続における遺言と遺留分の問題

ご不幸に際し、心よりお悔やみ申し上げます。相続問題、特に遺言書を巡る争いは、非常に複雑で感情的な問題になりがちです。ご質問にある状況は、多くの要素が絡み合い、専門家の助言が不可欠です。まずは、問題点を整理し、解決策を探っていきましょう。

遺言書の有効性と認知症

長女が主張する「認知症による遺言書の無効」は、重要な争点です。遺言書作成時における母の認知能力が、裁判の焦点となります。ご準備されている区役所の介護認定証やホームでの様子などの資料は、非常に重要な証拠となります。これに加え、医師の診断書、母と接していた方の証言なども有効な証拠となり得ます。これらの証拠を基に、母が遺言書を作成する意思能力を持っていたことを立証することが重要です。

遺留分と相続割合

相続人には、遺言によって相続分がゼロであっても、法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を受け取る権利があります。ご質問では、お姉様と妹さんは遺言書に記載されていませんが、それぞれ法定相続分の1/8の遺留分を請求できます。 しかし、ご自身が2/3という大きな割合を相続する遺言書の内容を、長女が争っている状況です。

弁護士への対応

弁護士が「最悪1/6まで譲る」という発言は、裁判におけるリスクとコストを考慮した戦略的な判断かもしれません。裁判は時間と費用がかかり、必ずしも希望通りの結果が得られるとは限りません。弁護士は、ご自身の利益を最大限に守りつつ、紛争を早期に解決するための最善策を模索している可能性があります。

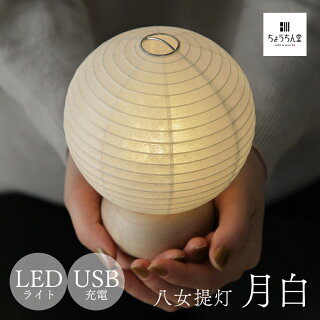

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

しかし、長女の言動が脅迫や虚偽の主張に及ぶ場合は、弁護士にその事実を伝え、適切な対応を相談する必要があります。弁護士が長女からの脅迫を受けていると感じているのであれば、その事実を記録し、弁護士に報告することが重要です。弁護士が適切な対応を取らない場合、弁護士を変えることも検討する必要があるでしょう。

長女の行動と公文教室

長女が公文教室を継続していること、そしてその費用や運営に関わる問題については、遺言書の内容と照らし合わせて検討する必要があります。遺言書に公文教室に関する記述があれば、その内容に従って対応すべきです。もし、長女が遺言書に反する行動を取っている場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討する必要があるでしょう。

具体的なアドバイス

* 全ての証拠を弁護士に提出する:介護認定証、ホームでの様子、医師の診断書など、母の認知能力に関する全ての証拠を弁護士に提出しましょう。

* 弁護士との継続的なコミュニケーション:弁護士と定期的に連絡を取り、裁判の進捗状況や戦略について確認しましょう。疑問点や不安な点は、すぐに弁護士に相談することが重要です。

* 長女の言動を記録する:長女からの脅迫や虚偽の主張があれば、日時、場所、内容を詳細に記録しましょう。音声録音やメールの記録なども有効です。

* 第二の意見を求める:弁護士の対応に不安がある場合は、別の弁護士に相談し、第二の意見を求めることも検討しましょう。

* 専門家のサポートを活用する:相続問題に特化した専門家(税理士、司法書士など)に相談し、財産状況や税金対策などのアドバイスを受けることも有効です。

インテリアと相続:住まいの未来を考える

相続問題の解決は、ご自身の生活、そして将来の住まいにも影響を与えます。今回の相続で、母が所有していた住宅やインテリア、そして公文教室の建物などが相続対象に含まれる可能性があります。これらの資産をどのように活用していくのか、将来の生活設計を踏まえながら検討することが重要です。

例えば、公文教室の建物は、そのまま継続して運営するか、売却するか、賃貸に出すかなど、様々な選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身の状況に最適な方法を選択しましょう。また、住宅についても、リフォームやリノベーションによって住みやすく改修することも可能です。

インテリアの観点から見ると、相続によって住まいの雰囲気や家具、調度品などが大きく変わる可能性があります。 母の形見となる家具やインテリアをどのように残していくのか、あるいは整理していくのか、感情的な面と現実的な面を両立させることが大切です。

まとめ

相続問題は、法律的な知識だけでなく、感情的な側面も大きく関わってくる複雑な問題です。弁護士との緊密な連携、そして専門家のサポートを最大限に活用することで、ご自身の権利を守り、将来に向けて安心して生活できる基盤を築きましょう。 長女との交渉においては、感情的にならず、弁護士のアドバイスに従い、冷静に対応することが重要です。