Contents

相続の基礎知識:法定相続と遺産分割

ご質問ありがとうございます。相続に関するご相談は複雑なケースが多く、専門家への相談が不可欠です。ここでは、一般的な相続の仕組みと、ご質問のケースについて解説します。まず、日本の相続は、原則として「法定相続」に基づきます。遺言がない場合、法律で定められた相続人が、法律で定められた割合で相続します。

法定相続人の割合

ご質問のケースでは、お父様がお亡くなりになった場合、法定相続人は、お母様、長男様、次男様となります。配偶者と子がいる場合の相続割合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続します。子どもが複数いる場合は、その子どもで2分の1を均等に分割します。

つまり、お父様の場合、お母様が2分の1、長男様と次男様がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。 これは、アパートと家の不動産価値が同等であると仮定した場合です。

アパートと家の相続:不動産の評価と分割

アパートと家は、それぞれ土地と建物の割合が異なるため、単純に資産価値が同等とはいえません。アパートは土地の価値が高く、家は建物の価値が高いとあります。相続税の評価においては、土地と建物の評価は別々に行われ、それぞれの価値を合計したものが相続財産の価値となります。

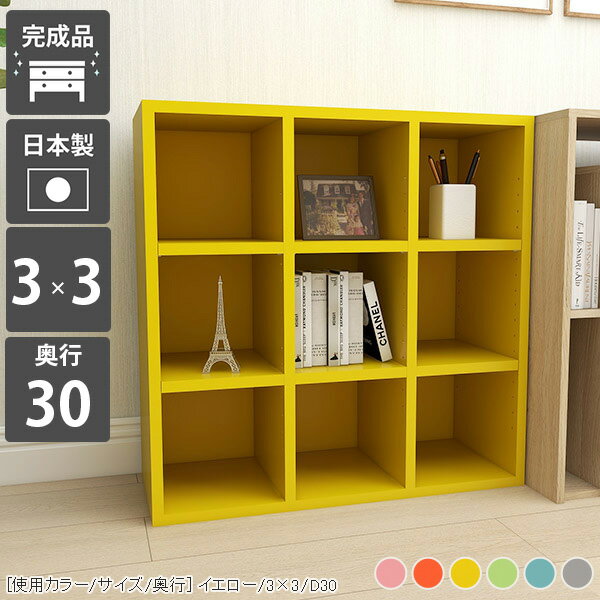

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

不動産の評価方法

不動産の評価は、路線価や公示価格などを参考に、不動産鑑定士など専門家が判断します。アパートの場合は、家賃収入なども考慮されます。家賃収入があるアパートの方が、将来的に収益を生む可能性が高いため、評価額が高くなる可能性があります。

不動産の分割方法

不動産の分割方法は、大きく分けて以下の3つの方法があります。

- 現物分割:アパートを次男様、家を長男様というように、不動産をそのまま相続人に分ける方法です。しかし、この方法では、相続人の希望と不動産の状況が一致しない場合、公平な分割が難しい場合があります。

- 換価分割:アパートと家を売却し、売却代金を相続人で分割する方法です。この方法は、相続人の希望が異なる場合でも、公平な分割が可能です。しかし、売却には時間がかかり、売却価格が予想と異なる可能性もあります。

- 代償分割:一方の相続人が、もう一方の相続人に金銭を支払うことで、不動産を一方の相続人が相続する方法です。例えば、アパートを相続する次男様が、長男様に金銭を支払うことで、家を相続するといった方法です。この方法は、相続人の希望と不動産の状況が一致しない場合に有効です。

家賃収入と相続

ご質問にあるように、アパートの家賃収入は、相続財産の評価に影響を与えます。アパートを売却しない場合でも、将来的な家賃収入を考慮して、評価額が高くなる可能性があります。

家賃収入の分配

相続人が複数いる場合、家賃収入は相続割合に応じて分配されます。遺言がない場合は、法定相続割合に従い、お母様4分の2、長男様と次男様はそれぞれ4分の1ずつとなります。

遺言書の作成

相続に関するトラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、相続人の意思を明確に伝えられます。遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。

専門家への相談

相続は複雑な手続きであり、法律の知識が不足している状態での判断は、大きなトラブルに繋がる可能性があります。弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。

まとめ

相続は、感情的な問題と法律的な問題が複雑に絡み合ったデリケートな問題です。ご家族で話し合い、それぞれの希望や状況を理解した上で、専門家のアドバイスを受けながら、最善の解決策を見つけることが重要です。