Contents

法定相続と遺産分割

ご質問にあるように、遺言書がない場合、相続は民法で定められた法定相続に従って行われます。法定相続では、配偶者と子に相続権があり、相続分は法律で定められています。具体的には、配偶者と子が複数いる場合、配偶者が相続財産の2分の1、残りの2分の1を子が相続します。子が1人の場合は、配偶者と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。ご兄弟が相続権を主張されるのは、この「子」にあたります。

しかし、ご質問のケースでは、50年間別居されていた母親と、養育費の支払いがなかった兄弟の相続権について、ご心配されている点が読み取れます。法定相続は、あくまでも法律上の規定に基づいており、感情的な要素や過去の出来事は直接的に相続権に影響を与えません。 別居期間の長さや、兄弟への養育費の有無は、相続割合の計算には直接関係ありません。

ただし、「寄与分」という概念があります。これは、相続財産の形成に貢献した者が、相続分とは別に、その貢献に見合った財産を請求できる制度です。 ご質問者様は、父親の入院や施設入所の手続き、病院への同行など、多大な労力と時間をかけて介護をされていたとのこと。これは、相続財産の維持・管理に貢献したと言えるでしょう。この寄与分を主張することで、相続割合に影響を与える可能性があります。

寄与分を主張するための準備

寄与分を主張するには、具体的な証拠が必要になります。以下のような証拠を集めることが重要です。

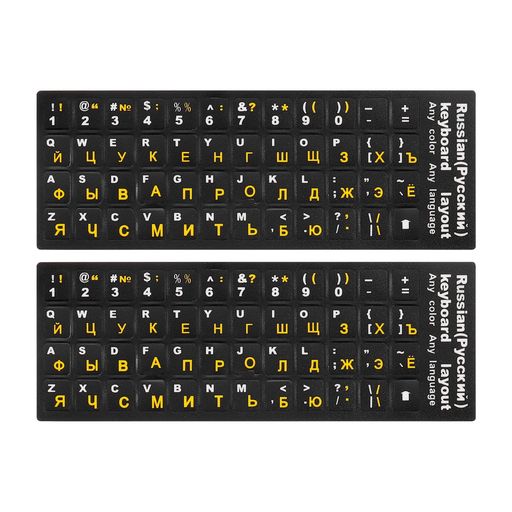

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 医療機関の領収書や明細書:入院費用や医療費の支払いを証明する書類です。

- 施設入所に関する契約書や領収書:施設への入所費用や生活費の支払いを証明する書類です。

- 通院記録や面会記録:通院や面会の実績を証明する書類です。病院の記録や、ご自身で作成した記録なども有効です。

- 銀行取引明細書:父親の介護にかかった費用を支払ったことを証明する書類です。

- 証人証言:ご自身の介護行為を証言できる人物の証言です。

これらの証拠を元に、弁護士に相談し、寄与分の請求を検討することをお勧めします。弁護士は、ご質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれるでしょう。

高齢者の生活空間と相続問題の関連性

ご質問の後半では、父親の倹約生活について触れられています。これは、相続財産の規模と直接的な関係性はありませんが、生活空間の状況は、相続問題を考える上で重要な要素となる場合があります。

父親の倹約生活は、ご質問者様の生活環境に影響を与えたと伺えます。しかし、これは、相続問題における「不当利得」や「寄与分」の主張とは、直接的に関連しません。

しかし、父親の生活空間の状況は、相続財産の規模や内容を推測する上で役立つ情報となります。例えば、父親が所有していた不動産や動産の状態、生活水準などが、相続財産の評価に影響を与える可能性があります。

インテリアと相続問題:生活空間から読み解くヒント

相続問題とインテリアは一見無関係に思えますが、実は密接な関係があります。高齢者の生活空間は、その人の生活習慣や経済状況を反映しています。父親の倹約生活から垣間見える生活空間は、遺産相続における様々な要素を考える上で、重要な手がかりとなる可能性があります。

例えば、父親の部屋が非常に簡素で、家具や家電が少ない場合、相続財産の規模が小さい可能性があります。逆に、高価な家具や美術品などが多くある場合は、相続財産の規模が大きい可能性があります。

これらの情報は、相続手続きを進める上で、弁護士や税理士などの専門家への相談時に役立ちます。

まとめ:専門家への相談が重要

相続問題は複雑で、法律の知識が必要な場合が多いです。ご自身で解決しようとせず、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、ご質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。

また、相続手続きを進める際には、感情的にならず、冷静に事実を把握することが重要です。ご質問者様の辛い経験を踏まえつつ、専門家の力を借りながら、相続問題を解決していきましょう。