Contents

生活保護決定後の引っ越しと住居確保について

生活保護申請中、3歳のお子さんと共に文化住宅にお住まいとのこと、そして近隣への配慮、てんかんの発作、保育園の確保、そして今後の引っ越しについて不安を抱えている状況がよく分かります。非常に辛い状況にあると思います。まずは、落ち着いて一つずつ解決策を考えていきましょう。

生活保護決定後の引っ越しは可能か?

生活保護が決定した後、すぐに引っ越しすることは可能です。しかし、いくつかの点に注意が必要です。

- 手続きの必要性:引っ越しを希望する場合は、担当のケースワーカーに必ず相談し、手続きを進める必要があります。新しい住居の契約内容や家賃、敷金礼金などを確認してもらい、承認を得る必要があります。

- 家賃の相場:生活保護の家賃支給額は、地域の相場を基準に決定されます。家賃が現在の住居よりも安い物件を探すことは良い考えですが、あまりにも安い物件は、住環境が悪かったり、修繕が行き届いていなかったりする可能性があります。お子さんの安全と健康を考慮し、適切な物件を選ぶことが重要です。

- 引越し費用:生活保護では、引っ越し費用も支給される可能性があります。これもケースワーカーに相談し、必要な書類を準備する必要があります。ただし、支給額には上限がある場合が多いので、事前に確認しておきましょう。

- 保育園の転園:保育園の転園は、手続きに時間がかかる場合があります。新しい住居が決まった時点で、すぐに転園の手続きを開始する必要があります。新しい地区の保育園に空きがあるとのことですので、早めに問い合わせてみましょう。

現在の住居の状況と解決策

現在の文化住宅では、近隣への配慮が求められ、お子さんの就寝時間にも苦労されているようです。また、てんかんの発作の危険性も考慮する必要があります。

- 大家さんとのコミュニケーション:大家さんとの良好な関係を築くことが重要です。お子さんの就寝時間の問題について、改めて丁寧に説明し、理解を求める努力をしましょう。例えば、防音対策として、カーペットを敷いたり、ドアに防音材を貼るなど、できる範囲で工夫してみましょう。また、てんかんの発作について、事前に説明しておくことで、万が一の場合にも対応しやすくなります。

- お子さんの就寝環境の改善:お子さんがなかなか寝付けない原因を探り、改善策を講じることが大切です。寝る前の絵本読み聞かせや、リラックスできるような環境づくりを心がけましょう。専門機関に相談し、就寝に関するアドバイスを受けるのも良いかもしれません。

- 緊急時の対応:てんかんの発作が起きた際の対応を事前に準備しておきましょう。緊急連絡先をリストアップし、目立つ場所に貼っておくなど、万が一の事態に備えておくことが重要です。また、ご自身の健康状態を把握し、定期的な通院を心がけてください。

生活保護申請後の流れと注意点

生活保護の申請は、審査に時間がかかる場合があります。決定予定日は18日とのことですが、遅れる可能性もあります。

- ケースワーカーとの連携:ケースワーカーとは密に連絡を取り合い、状況を報告し、必要なサポートを受けましょう。疑問点や不安な点は、すぐに相談することが大切です。

- 必要な書類の準備:生活保護の決定には、様々な書類が必要になります。ケースワーカーの指示に従い、必要な書類を準備しましょう。期限を守ることが重要です。

- 家賃の支払い:7月分の家賃は支払い済みとのことですが、残りの礼金と仲介手数料の8万円については、生活保護が決定した後、ケースワーカーと相談して対応を決めましょう。生活保護費から支払える可能性があります。

インテリアと生活保護

生活保護を受けているからといって、住居環境を諦める必要はありません。生活保護費の範囲内で、快適で安全な住まいを確保することは可能です。

生活保護と住居の選び方

生活保護では、家賃の支給額に上限があります。そのため、家賃が安すぎず、高すぎない物件を選ぶことが重要です。

- 立地:保育園や病院、スーパーマーケットなどの生活に必要な施設へのアクセスが良い場所を選びましょう。お子さんの通園にも配慮が必要です。

- 安全性:防犯対策がしっかりしている物件を選びましょう。防犯カメラやオートロックなどの設備があると安心です。

- 清潔さ:清潔で快適な住環境は、心身の健康に大きく影響します。日当たりや風通しの良い物件を選びましょう。

- 広さ:お子さんと快適に暮らせるだけの十分な広さが必要です。狭すぎる物件は、ストレスの原因にもなりかねません。

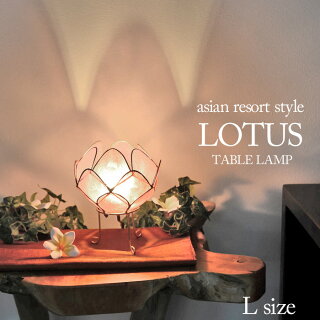

インテリアで快適な空間を

限られた予算の中で、快適な住空間を作るためには、インテリアにも工夫が必要です。

- 中古家具の活用:中古家具店やリサイクルショップなどを利用することで、予算を抑えながら、良い状態の家具を手に入れることができます。状態の良いものを選べば、長く使えます。

- DIY:簡単なDIYで、自分らしい空間を作ることができます。例えば、壁に絵を描いたり、棚を作ったりするのも良いでしょう。お子さんと一緒にDIYをすることで、楽しい思い出も作れます。

- 収納の工夫:収納スペースを有効活用することで、部屋を広く見せることができます。収納ボックスや棚などを活用し、整理整頓を心がけましょう。

- 色彩効果:色は人の心に影響を与えます。リラックス効果のあるベージュや、落ち着きのあるブラウンなどの色を基調に、インテリアをコーディネートすることで、穏やかな空間を作ることができます。お子さんの年齢を考慮し、安全な素材を選びましょう。

専門家のサポート

生活保護に関する相談は、市区町村の福祉事務所に相談しましょう。住居探しやインテリアに関する相談は、地域のNPO団体やボランティア団体に相談してみるのも良いかもしれません。