Contents

生活保護制度と集合住宅:現状と課題

質問では、生活保護受給者全員を各都道府県に一つ設置する集合施設に住まわせる提案がなされています。これは、不正受給の排除、雇用創出、生活の安定化などを目的としていますが、いくつかの重大な問題点を孕んでいます。

まず、人権侵害の懸念です。自由な居住場所を選択する権利、プライバシーの権利などが大きく制限されます。強制的な居住は、憲法で保障された基本的人権を侵害する可能性が高いです。 生活保護受給者の方々も、それぞれ異なる事情を抱えており、一律の施設での生活が必ずしも幸福をもたらすとは限りません。

次に、費用対効果の問題です。大規模な集合施設の建設・運営には莫大な費用が必要となり、その財源の確保が困難です。また、不正受給の摘発による効果も限定的であり、費用に見合う効果が得られるとは限りません。生活保護制度の不正受給は確かに問題ですが、それを理由に人権を無視したシステムを構築することは許されません。不正受給は厳正に処罰すべきですが、それは制度の抜本的な見直しと並行して行われるべきです。

さらに、社会参加の阻害も懸念されます。集合施設での生活は、社会との繋がりを弱める可能性があります。地域社会への参加、就労機会の確保、人間関係の構築などが困難になり、かえって社会復帰を難しくする可能性があります。

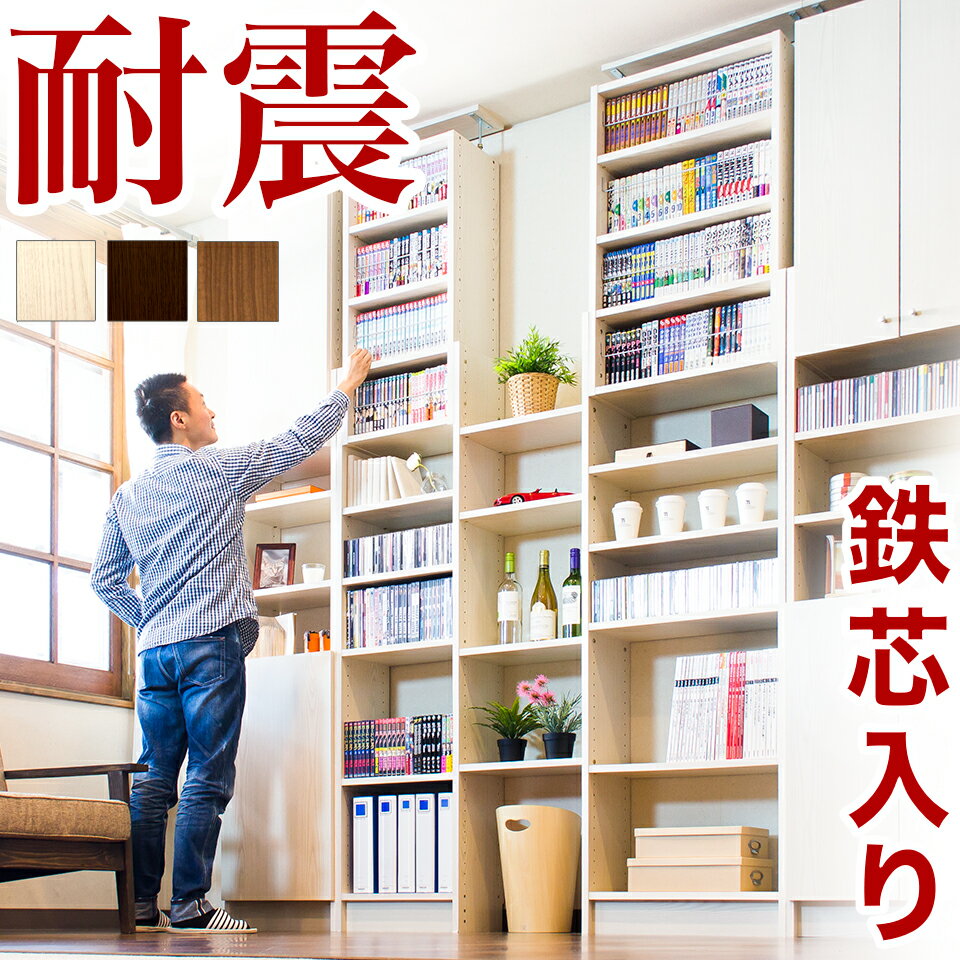

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

最後に、高齢者への配慮が不足しています。提案では60歳未満を対象としていますが、高齢者に対する支援策が欠如しています。高齢者は、若者とは異なる生活支援が必要であり、そのニーズに応える必要があります。

より良い生活保護制度のあり方:個々のニーズへの対応

生活保護制度の改善には、個々の受給者のニーズに合わせた柔軟な対応が不可欠です。集合施設のような画一的な対応ではなく、多様な支援策を用意することが重要です。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。

1. 住居確保支援の強化

家賃補助制度の拡充や、民間賃貸住宅への入居支援など、個々の状況に合わせた住居確保支援を強化することで、自立を促進できます。

2. 就労支援の充実

職業訓練や就職支援、就労継続支援など、個々の能力や特性に合わせた就労支援を充実させることで、自立を支援します。 これは、ショッピングモールを併設するよりも、はるかに効果的です。

3. 精神保健福祉サービスの拡充

精神疾患を持つ受給者への適切な医療・福祉サービスを提供することで、生活の安定化を図ります。 ショッピングモールでの雇用は、必ずしも安定した収入源になるとは限らず、専門的な支援が必要なケースもあります。

4. 地域包括ケアシステムの構築

地域住民や関係機関との連携を強化し、地域全体で生活保護受給者を支える体制を構築することで、孤立を防ぎ、社会参加を促進します。

5. 厳格な不正受給対策

不正受給は厳しく取り締まるべきですが、同時に、制度の透明性を高め、不正を未然に防ぐための対策も必要です。

インテリアと生活の質:住環境の重要性

生活保護受給者の住環境は、生活の質に大きく影響します。適切な住居とインテリアは、精神的な安定をもたらし、自立への意欲を高める重要な要素となります。

快適な住空間の確保

適切な広さ、採光、通風を確保した住居を提供することが重要です。家具や家電なども、生活に必要なものを適切に提供する必要があります。

インテリアによる心理的効果

インテリアは、居住者の心理状態に大きな影響を与えます。明るい色調、自然素材を取り入れることで、リラックス効果を高めることができます。また、個人の好みを尊重し、自分らしい空間を演出することで、生活の満足度を高めることができます。

まとめ:多角的な視点からのアプローチ

生活保護受給者に対する支援は、人権を尊重し、個々のニーズに合わせた柔軟な対応が不可欠です。集合施設のような画一的な対応ではなく、多様な支援策を組み合わせることで、より効果的な支援を実現できます。 インテリアを含めた住環境の整備も、自立支援の重要な要素となります。 社会全体で、生活保護受給者を支える体制を構築していくことが重要です。