Contents

生活保護受給者の家賃補助上限に関する疑問

この記事では、生活保護受給者の家賃補助上限に関する家主様の疑問にお答えします。福祉事務所の対応に疑問を感じられるのも当然です。複雑な制度を分かりやすく解説し、具体的な対応策を提案します。

質問①:現在の家賃が家賃補助の上限になるのか?

結論から言うと、生活保護受給者の家賃補助上限が、必ずしも現在の家賃に固定されるとは限りません。福祉事務所の担当者の説明は、必ずしも正確ではありませんでした。

全国の生活保護基準は、地域によって異なりますが、家賃の上限額は、その地域の平均的な家賃を基に設定されています。しかし、個々のケースでは、過去の家賃、世帯状況、住宅事情など、様々な要素が考慮されます。

今回のケースでは、高齢者で階段から転落し負傷したという事情があり、平屋への転居を希望している点が重要です。福祉事務所の担当者は、転居理由を「自己責任」と断定していますが、これは適切な判断とは言えません。高齢者の転倒事故は、決して珍しいことではありません。転居は、安全で健康的な生活を送るための合理的な理由と捉えるべきです。

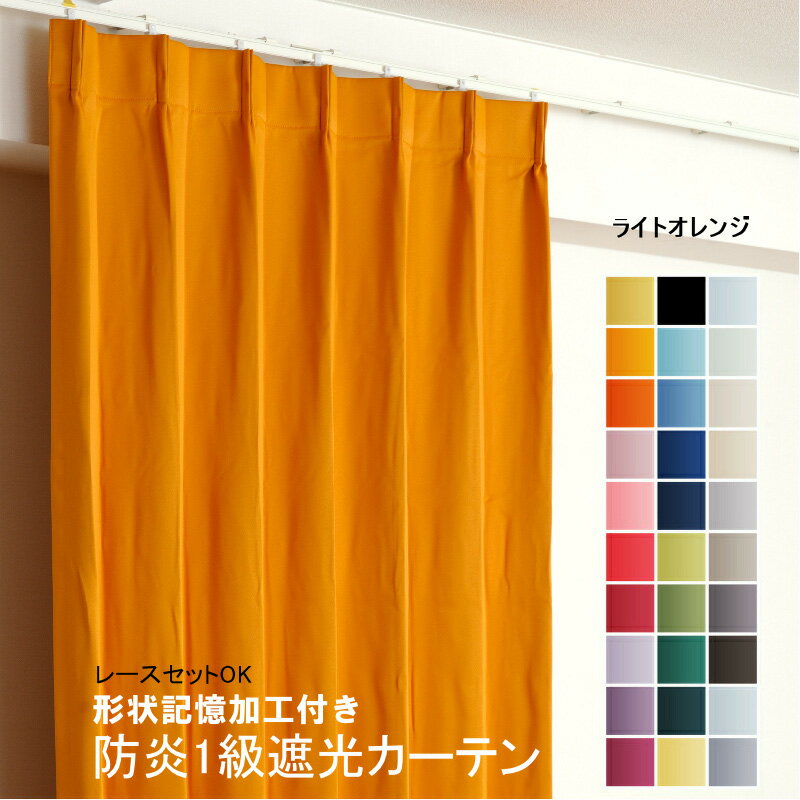

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

福祉事務所は、個々の事情を十分に考慮し、適切な家賃補助額を決定する義務があります。担当者の判断に納得できない場合は、福祉事務所の上司や、必要であれば市町村の社会福祉協議会などに相談することをお勧めします。

質問②:家賃値上げは可能か?将来的な家賃の見直しについて

家賃の値上げについては、生活保護受給者であっても、地域の家賃相場や物件の状況を考慮して、適切な範囲内であれば値上げは可能です。ただし、値上げを行う際には、事前に福祉事務所と十分に協議する必要があります。

生活保護受給者の家賃補助は、生活水準を維持するためのものです。物価上昇に伴い、家賃を値上げすることは、生活保護受給者の生活に影響を与える可能性があるため、慎重な対応が必要です。

値上げの際には、以下の点を考慮する必要があります。

- 地域の平均的な家賃相場:近隣の同等の物件の家賃を調査し、妥当な金額であることを確認します。

- 物件の改修状況:修繕やリフォームを行った場合は、その費用を考慮して値上げを検討します。

- 福祉事務所との協議:値上げの理由、金額、時期などを事前に福祉事務所と協議し、合意を得る必要があります。

- 書面での記録:値上げに関する合意内容は、書面で記録しておくことが重要です。

生活保護受給者の家賃は、物価上昇に合わせて見直される可能性があります。しかし、個々のケースでは、過去の家賃が基準となるケースもあるため、福祉事務所との丁寧なコミュニケーションが不可欠です。

家主へのペナルティの可能性

家主様にペナルティが発生する可能性は、ほとんどありません。生活保護受給者への賃貸は、家主様の善意に基づく行為であり、特別な義務はありません。ただし、不当に高額な家賃を設定したり、不適切な契約を結んだりした場合には、問題となる可能性があります。

具体的なアドバイス

1. **福祉事務所との丁寧な交渉:** 今回のケースでは、担当者の判断に疑問点があるため、上司や上層部への相談を依頼し、改めて状況を説明する必要があります。高齢者の安全と健康を考慮した転居の正当性を訴えましょう。具体的な事例や医学的な根拠(医師の診断書など)を提示できれば効果的です。

2. **書面での記録:** 福祉事務所とのやり取りは、必ず書面で記録しておきましょう。メールや手紙でやり取りを行い、証拠を残すことが重要です。

3. **専門家への相談:** 必要であれば、弁護士や社会福祉士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応を取ることができます。

4. **家賃の値上げに関する協議:** 将来的な家賃値上げを検討する際には、事前に福祉事務所と十分に協議し、合意を得る必要があります。地域の平均的な家賃相場を調査し、妥当な金額であることを示す必要があります。

5. **契約内容の明確化:** 契約書には、家賃、支払い方法、解約条件などを明確に記載しましょう。トラブルを防ぐためには、契約内容をしっかりと確認することが重要です。

まとめ

生活保護受給者の家賃補助は、複雑な制度であり、個々のケースによって対応が異なります。福祉事務所と良好な関係を築き、常にコミュニケーションを図ることが重要です。今回のケースでは、担当者の判断に疑問が残るため、上層部への相談や専門家への相談を検討しましょう。