Contents

1. ご飯は遊んであげながら食べさせるのをやめて他の方法を探した方がいいのか?

遊んであげながら食べさせる方法で、愛犬が食事をとるようになったのは良い兆候です。しかし、この方法が癖になる可能性と、食への関心が低い原因を解決できていない可能性があります。長期的に見て、愛犬の健康と自立心を育むためには、他の方法を試みることをお勧めします。

食事への関心を高める方法

* フードの種類を見直す:現在のフードが愛犬の嗜好に合っていない可能性があります。仔犬用のフードの中でも、様々なブランドや種類があります。獣医やペットショップの店員に相談し、愛犬に合ったフードを選びましょう。消化吸収の良いフードや、香りが強いフードを試してみるのも良いでしょう。

* 食事の環境を変える:静かで落ち着ける場所で、食事を与えましょう。ケージの中ではなく、愛犬専用の食器と場所を用意し、食事に集中できる環境を作るのが重要です。

* 少量ずつ、こまめに与える:一度に大量のフードを与えるのではなく、少量ずつ、数回に分けて与えることで、愛犬が飽きないで食べ続けられる可能性があります。

* 温めて与える:フードを少し温めて与えることで、香りが強くなり、食欲が増進する可能性があります。ただし、熱すぎないように注意してください。

* トッピングを試す:少量の無塩の鶏肉や魚、野菜などをトッピングとして加えることで、フードの風味を良くし、食欲を刺激できます。ただし、アレルギーに注意し、少量から試しましょう。

* 獣医への相談:上記の対処法を試しても改善が見られない場合は、獣医に相談しましょう。病気や寄生虫などが原因で食欲不振になっている可能性があります。

2. ケージ飼いをやめて今は出来るだけ側にいて構ってあげた方がいいのか、それとも基本ケージ飼いで遊んであげる時以外は鳴いていても無視し、今の時期からきちんとメリハリをつけた飼い方をした方がいいのか?

生後2ヶ月のマルチーズは、まだ親元を離れて間もない時期であり、不安定な状態であることを理解することが大切です。ケージトレーニングは、愛犬の安全と安心を確保する上で有効な手段ですが、適切な方法で行う必要があります。

ケージトレーニングと安心感の両立

* ケージを安全で快適な空間に:ケージは、愛犬にとって「安心できる場所」であるべきです。お気に入りの玩具や、柔らかいベッドなどを入れ、快適な空間にしてあげましょう。

* ケージでの時間を徐々に増やす:いきなり長時間ケージに入れるのではなく、最初は短い時間から始め、徐々に時間を延ばしていくことが重要です。愛犬がケージの中で落ち着いて過ごせるように、徐々に慣れさせてあげましょう。

* 夜鳴きへの対応:夜鳴きは、寂しさや不安の表れです。すぐに駆けつけると、夜鳴きが学習されてしまう可能性があります。しかし、完全に無視するのも愛犬にとって辛いでしょう。最初は、優しく「大丈夫だよ」と声をかけ、落ち着かせるようにしましょう。徐々に反応する時間を短くし、最終的には無視できるようになることを目指しましょう。

* 昼間の過ごし方:昼間は、ケージから出して、十分に遊んであげましょう。遊んだ後は、ケージに戻り、落ち着いて過ごせるように促します。

* トイレトレーニング:ケージの中でトイレができるようになったのは素晴らしいです。ケージの外でトイレをさせるには、散歩や遊びの後に、決まった場所でトイレをさせるトレーニングが必要です。成功したら褒めてあげましょう。

* 専門家のアドバイス:迷う場合は、動物行動学者や訓練士に相談しましょう。個々の状況に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。

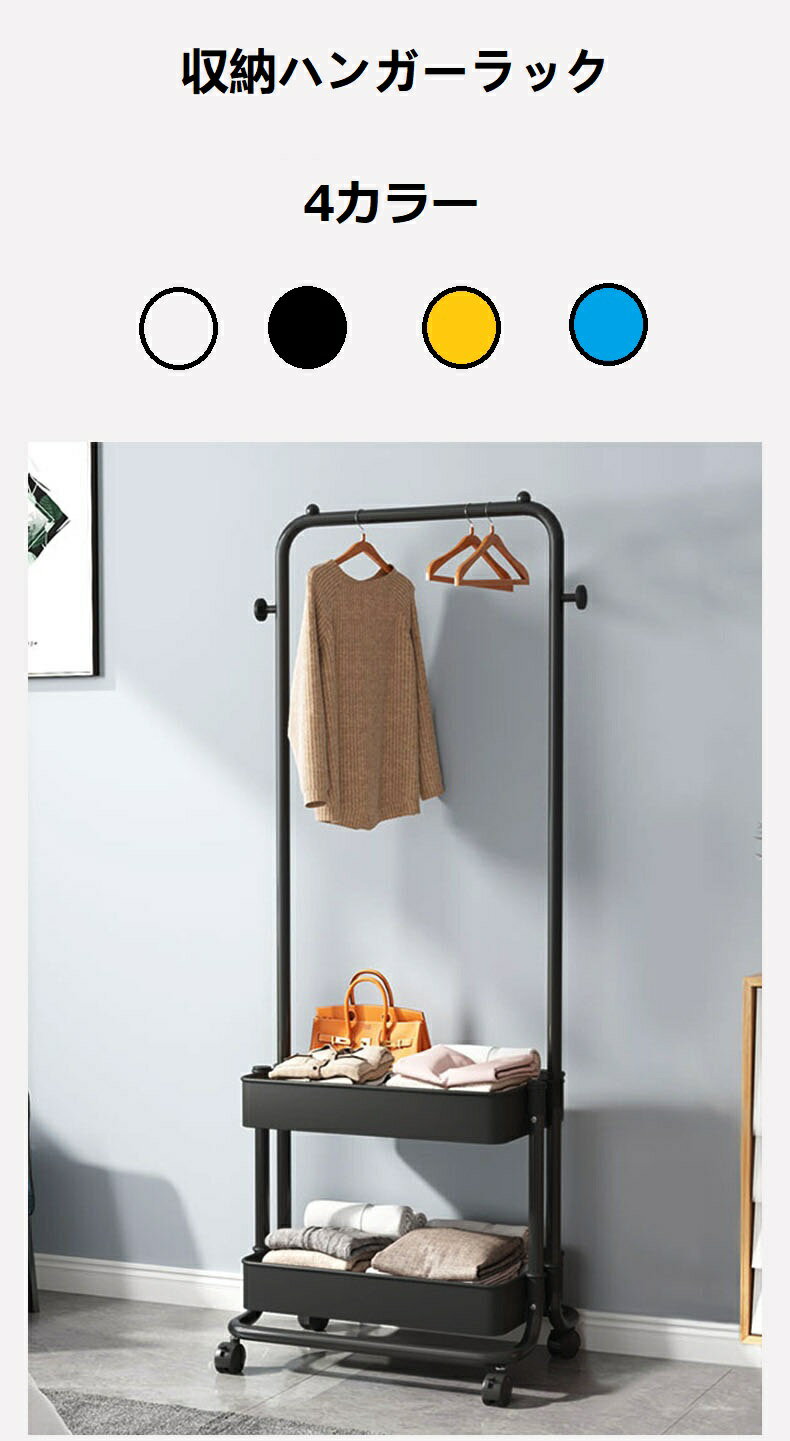

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

専門家の視点:動物行動学者からのアドバイス

動物行動学者の視点から見ると、愛犬の行動は、不安やストレスの表れである可能性が高いです。ケージトレーニングは重要ですが、愛犬の精神的な安定を確保することも同様に重要です。ケージの中で安全に過ごせるように工夫し、十分な愛情とコミュニケーションを心がけることで、愛犬の不安を軽減し、より良い関係を築くことができるでしょう。

事例:成功例

ある飼い主さんは、愛犬の夜泣き対策として、寝る前に十分な時間をかけて遊んであげ、ケージの中に愛犬が落ち着けるように、ぬいぐるみやタオルなどを入れました。また、夜中に鳴いても、すぐに駆けつけず、優しく声をかけ、落ち着くまで待つようにしました。その結果、徐々に夜泣きが減っていき、今では安心して眠れるようになりました。

まとめ

愛犬の食事とケージトレーニングは、飼い主さんの愛情と適切な方法によって、解決できる問題です。焦らず、愛犬のペースに合わせて、根気強く取り組むことが大切です。獣医や専門家への相談も有効な手段です。愛犬との幸せな生活のために、一緒に頑張りましょう。