Contents

玄米と白米の保存期間:適切な保存方法で美味しさをキープ

玄米は白米に比べて、外皮と胚芽が付いているため、保存期間が長いという認識は一般的です。しかし、「長持ち」の定義を虫がつかない、腐らない、栄養価が大きく損なわれないとすると、保存環境や方法によって大きく変わってきます。

玄米と白米の保存期間の違い

一般的に、適切な保存方法であれば、玄米は白米よりも長く保存できます。白米は精米時に外皮と胚芽を取り除いているため、酸化や虫害に弱く、保存期間は短くなります。一方、玄米は外皮と胚芽が残っているため、酸化や虫害に強いと言えます。

しかし、これはあくまで適切な保存方法の場合です。高温多湿の環境では、玄米も白米も短期間で劣化します。

貯蔵庫以外での保存方法:虫害とカビを防ぐ工夫

貯蔵庫がない場合、家庭での保存は虫害やカビを防ぐ工夫が重要になります。

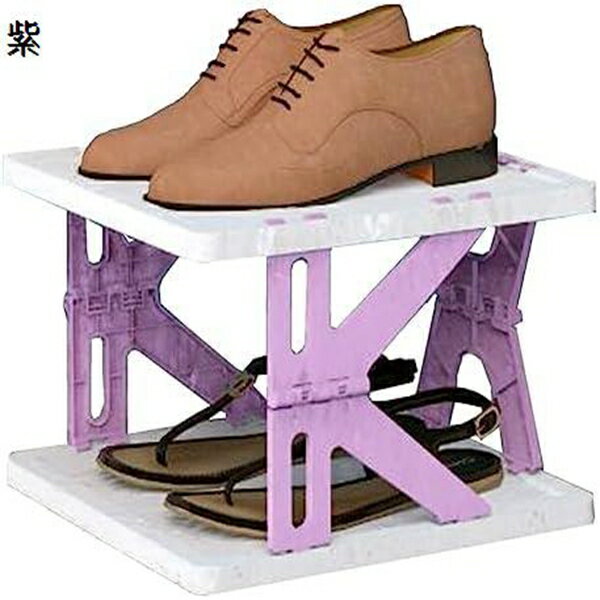

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 密閉容器を使用する:空気の流通を防ぐため、密閉性の高いガラス瓶やプラスチック容器を使用しましょう。特に、口が広く、出し入れしやすい容器は、虫の侵入を防ぐために不向きです。

- 乾燥剤を入れる:シリカゲルなどの乾燥剤を一緒に保管することで、湿気を吸収し、カビの発生を抑えます。

- 涼しい暗い場所に置く:直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い涼しい場所に保管しましょう。冷蔵庫での保存も有効です。

- 定期的なチェック:定期的に米の状態をチェックし、虫食いがないか、カビが生えていないかを確認しましょう。異臭がする場合は、廃棄することをおすすめします。

平成22年産の玄米の保存について

平成22年産(2010年産)の玄米は、適切な保存方法であれば、食用に耐える可能性は低いと考えるべきです。一般的に、玄米の保存期間は、適切な条件下で2~3年と言われています。しかし、これはあくまで目安であり、保存状態によって大きく変化します。

7年以上経過した玄米は、油脂の酸化が進み、風味や栄養価が著しく低下している可能性が高いです。また、虫害やカビの発生リスクも高まります。安全面からも、食用には適さない可能性が高いでしょう。

セシウム汚染への対策:安全な米選びと保管

セシウム汚染が心配な場合は、以下の点を考慮しましょう。

産地を確認する

米を購入する際には、原産地を確認し、セシウム濃度が低い地域産を選ぶことが重要です。農林水産省のホームページなどで、放射性物質検査の結果を確認できます。

検査済みの米を選ぶ

検査済みで、セシウム濃度が基準値以下であることを確認できる米を選びましょう。スーパーや直売所などで、検査済みの表示があるものを探しましょう。

適切な保存方法で品質を維持

購入した米は、適切な保存方法で保管することで、品質を維持し、セシウムの拡散を防ぐことができます。上記で述べた保存方法を参考に、高温多湿を避け、密閉容器で保存しましょう。

専門家の意見:食の安全を守るために

食品衛生の専門家によると、古い米は、栄養価の低下だけでなく、食中毒のリスクも増加する可能性があります。特に、高温多湿で保存された米は、カビ毒(マイコトキシン)が発生する可能性があり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。古い米を食べる際は、十分に注意しましょう。

まとめ:安心安全な食卓のために

玄米は白米よりも保存期間が長い傾向がありますが、適切な保存方法が重要です。平成22年産の玄米は、すでに保存期間が長いため、食用には適さない可能性が高いです。セシウム汚染が心配な場合は、原産地や検査結果を確認し、適切な保存方法で保管しましょう。食の安全を守るためにも、常に新鮮な米を適切に保管することが大切です。