Contents

猫アレルギーと獣医師への相談:伝えるべき理由と具体的な相談内容

猫アレルギーと診断され、愛猫を手放すか悩んでいる、というのは非常に辛い状況ですね。内科医の先生のご意見も耳が痛いところでしょうが、まずは落ち着いて、獣医師への相談を検討することをお勧めします。 獣医師は、アレルギー症状と猫との共存について、より専門的な知識とアドバイスを提供できるからです。

獣医師に相談すべき理由はいくつかあります。

- 症状の管理と軽減策の提案:獣医師は、アレルギー症状の程度を正確に評価し、症状を軽減するための具体的な方法を提案できます。薬物療法(抗ヒスタミン薬など)や、生活習慣の改善による対策など、様々な選択肢を提示してくれるでしょう。 単に「手放す」以外の選択肢を探る上で、非常に重要なステップになります。

- アレルギー検査結果の精査:内科医の先生はアレルギーの専門家ではない可能性があります。獣医師は、アレルギー検査結果を精査し、その結果に基づいた適切なアドバイスを提供できます。検査結果のレベル3の意味や、今後の症状悪化の可能性についても、より詳細な説明を受けられるでしょう。

- 猫との共存のための具体的な対策:獣医師は、猫との生活を継続するための具体的な対策を提案できます。例えば、部屋の空気清浄機の選定、定期的な掃除方法、猫の毛のケア方法など、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。 また、猫の飼育環境改善によってアレルギー症状を軽減できる可能性もあります。

- 心理的なサポート:愛猫を手放すかどうかの葛藤は、大きな精神的な負担となります。獣医師は、あなたの状況を理解し、適切な心理的なサポートを提供してくれるでしょう。 専門家の意見を聞くことで、より冷静に状況を判断し、最適な決断を下せるようにサポートしてくれるはずです。

獣医師への相談:具体的なステップと質問例

獣医師に相談する際には、以下の点を意識しましょう。

- アレルギー検査結果を持参する:検査結果の書類を忘れずに持参しましょう。獣医師は、検査結果を参考に、より的確なアドバイスを提供できます。

- 現在の症状を詳しく説明する:症状が出た時期、症状の種類、症状の程度などを具体的に説明しましょう。マスクを着用することで症状が出ないという現状も、重要な情報です。

- 猫との生活状況を説明する:猫の飼育環境(完全室内飼い、専用部屋など)、猫との接し方、日々の生活習慣などを詳しく説明しましょう。 これらの情報が、獣医師による適切なアドバイスに繋がります。

- 具体的な質問を用意する:事前に質問内容をリストアップしておくと、相談がスムーズに進みます。例えば、以下の様な質問を準備しておきましょう。

獣医師への質問例

* アレルギー症状を軽減するための具体的な方法は何ですか?

* 薬物療法は必要ですか?どのような薬が適切ですか?副作用はありますか?

* 室内環境を改善することで、アレルギー症状を軽減できますか?具体的な改善策を教えてください。

* 猫の毛の手入れ方法で、アレルギー症状を軽減する方法はありますか?

* アレルギー症状が悪化した場合、どのような対応が必要ですか?

* 猫との生活を続ける上で、注意すべき点はありますか?

* アレルギー症状と猫との生活の両立は可能ですか?

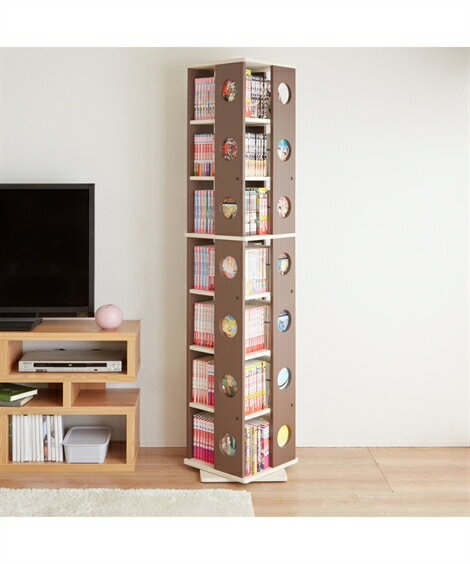

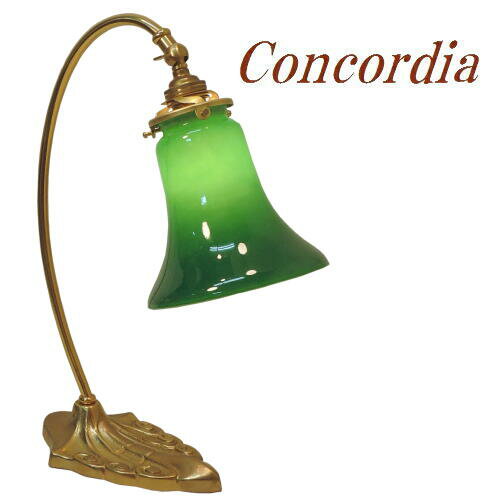

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

猫アレルギーとインテリア:快適な空間づくり

猫アレルギーと診断された場合でも、適切な対策を行うことで、猫との生活を続けながら、快適なインテリア空間を実現できます。

空気清浄機と換気

高性能な空気清浄機を導入し、部屋の空気を常に清潔に保つことが重要です。HEPAフィルター搭載の空気清浄機を選ぶことをお勧めします。また、定期的な換気も効果的です。

掃除とメンテナンス

猫の毛やフケはアレルギーの原因となるため、こまめな掃除が不可欠です。掃除機はHEPAフィルター付きのものを選び、床だけでなく、家具の上やカーテンなども丁寧に掃除しましょう。 定期的な洗濯も重要です。

素材選び

家具やカーペットなどの素材を選ぶ際には、猫の毛がつきにくい素材を選ぶことが重要です。レザーや合皮、ツルツルとした素材の家具は、毛がつきにくく掃除もしやすいです。カーペットは、掃除がしやすい短毛のものや、アレルギー対応の素材を選ぶことをお勧めします。

インテリアカラー

インテリアカラーは、心理的な影響も与えます。ベージュなどの落ち着いた色は、リラックス効果があり、アレルギー症状の悪化を防ぐのに役立つ可能性があります。 ただし、これはあくまで心理的な効果であり、科学的な根拠があるわけではありません。

まとめ:獣医師との連携と丁寧な対策で、猫との幸せな生活を

猫アレルギーと診断されたとしても、獣医師との連携を密にし、適切な対策を行うことで、猫との生活を続けることは可能です。 愛猫との生活を諦める前に、まずは獣医師に相談し、具体的な対策を検討してみましょう。 そして、上記のインテリア対策と併せて、快適で安心できる生活空間を築き上げてください。