Contents

猫の「くるるっ」音:その意味と原因

猫が「くるるっ」と鳴くのは、質問者様の猫ちゃんのように、驚きや興奮、喜びなど、様々な感情表現として現れる場合があります。 単なる「にゃーん」とは異なる、より感情がこもった表現と言えるでしょう。 この「くるるっ」音は、猫が喉を震わせることで発生するもので、猫同士のコミュニケーションや、人間への意思表示にも使われます。 具体的には、以下の様な状況で「くるるっ」と鳴くことがあります。

- 驚きや警戒:突然の物音や動きに驚いた時、警戒心を示すために鳴くことがあります。この場合、猫の体勢や表情にも注意が必要です。耳が後ろに倒れていたり、尻尾が膨らんでいる場合は、強い警戒心を持っている可能性があります。

- 喜びや興奮:飼い主が帰宅した時や、お気に入りの場所へ行った時など、喜びや興奮を表す際に「くるるっ」と鳴くこともあります。この場合は、同時に尻尾を振ったり、ゴロゴロと喉を鳴らしたりするなどの行動が見られることが多いです。

- 要求:何かを要求したい時、例えば、ご飯が欲しい、遊んで欲しい、撫でて欲しい時などに、この音で意思表示をする猫もいます。 この場合、鳴き声と同時に特定の場所へ誘導したり、特定の行動をしたりするなど、要求を明確にする行動を伴うことが多いです。

- コミュニケーション:他の猫とコミュニケーションを取る際にも、「くるるっ」という音を使う場合があります。 特に、親しい猫同士の間では、この音が挨拶や親愛の表現として使われることがあります。

猫の感情表現:鳴き声とボディランゲージ

猫の感情は、鳴き声だけでなく、ボディランゲージからも読み取ることができます。 質問者様の猫ちゃんが表情をコロコロ変えるように、猫は様々な表情や体勢で感情を表現します。

鳴き声の種類と意味

猫の鳴き声は、状況や感情によって様々です。 「にゃーん」は一般的な鳴き声ですが、「ゴロゴロ」は満足感や安心感を、「シャー」は威嚇や恐怖を表します。「ミャオ」は要求や注意喚起を表す場合が多いです。 「くるるっ」音は、これらの鳴き声とはまた異なる、より感情のニュアンスが込められた表現と言えるでしょう。

ボディランゲージの重要性

猫の感情を読み取るには、鳴き声だけでなく、ボディランゲージに注目することが重要です。 例えば、

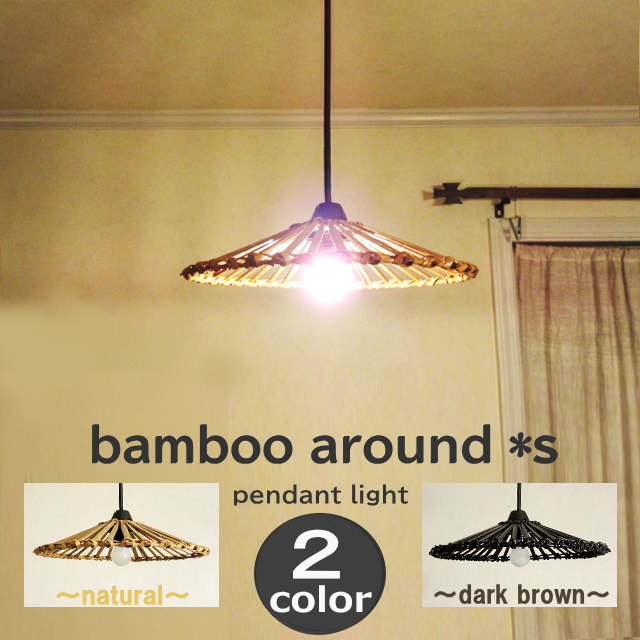

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 耳:耳がピンと立っている時は警戒心、後ろに倒れている時は恐怖や不安を示しています。

- 目:瞳孔が大きく開いている時は驚きや恐怖、細くなっている時は警戒心や攻撃性を示しています。

- 尻尾:尻尾がピンと立っている時は喜びや興奮、低く垂れている時は恐怖や不安を示しています。 また、尻尾を細かく振る時は警戒心、大きく振る時は喜びを表すことが多いです。

- 体勢:丸まっている時は不安や恐怖、伸びをしている時はリラックスしていることを示しています。

これらのボディランゲージを総合的に判断することで、猫の感情をより正確に理解することができます。

他の猫も「くるるっ」と鳴く?

全ての猫が「くるるっ」と鳴くわけではありませんが、多くの猫が、何らかの感情表現として、似たような喉の震えを伴う音を出すことがあります。 質問者様の猫のように、特定の状況でだけこの音が出る猫もいれば、様々な状況でこの音を使う猫もいます。 これは、猫の個性や性格、そしてその猫が育ってきた環境によって大きく異なります。

感情豊かな猫との生活:より良いコミュニケーションのために

猫の感情表現を理解することは、猫とのより良い関係を築くために非常に重要です。 猫が「くるるっ」と鳴いた時、その状況や猫の表情、体勢をよく観察し、何が猫をそのような状態にさせているのかを理解しようと努力しましょう。

具体的なアドバイス

- 観察力を磨く:猫の行動や表情を注意深く観察し、鳴き声とボディランゲージを関連付けて理解しましょう。 日誌をつけ、いつどのような状況でどのような鳴き声を出すのかを記録するのも効果的です。

- コミュニケーションを図る:猫が「くるるっ」と鳴いた時は、優しく声をかけたり、撫でたりすることで、安心感を与えましょう。 猫が何を必要としているのかを理解し、適切な対応をすることが大切です。

- 専門家の意見を聞く:猫の行動に不安がある場合は、獣医や動物行動学者に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、猫の行動をより深く理解し、適切な対応をすることができます。

- 環境を整える:猫が安全で快適に過ごせる環境を整えることも重要です。 隠れ家となる場所を用意したり、ストレスとなる要因を取り除いたりすることで、猫の精神的な安定を図ることができます。

まとめ

猫の「くるるっ」音は、驚きや喜び、要求など、様々な感情表現として現れる可能性があります。 猫の感情を理解するには、鳴き声だけでなく、ボディランゲージにも注意深く観察することが大切です。 猫とのより良いコミュニケーションを築くために、日々の観察と適切な対応を心がけましょう。 そして、必要であれば専門家の意見も参考にしながら、猫との豊かな生活を送りましょう。