Contents

猫の縄張り意識とストレス:威嚇行動の原因

3年間、あなたの部屋を縄張りとして生活してきた猫にとって、その空間は安全で安心できる場所、つまり「テリトリー」です。 友達が部屋に入ってくるということは、猫にとって未知の個体、そして潜在的な脅威がテリトリーに侵入してきたことを意味します。そのため、シャーッという威嚇音や攻撃行動で侵入者を追い払おうとするのです。これは猫の本能的な行動であり、決して猫があなたを嫌っているわけではありません。

猫は視覚、聴覚、嗅覚など、人間以上に鋭い感覚を持っています。友達の匂い、声、動き、さらには存在感自体が、猫に強いストレスを与えている可能性があります。特に、猫は急に近づかれることを嫌います。友達が猫に気づかずに近づいたり、急に大きな音を立てたりすると、猫は恐怖を感じ、防衛本能から攻撃に転じるのです。

猫のストレスサインを見つける

猫がストレスを感じているサインは、威嚇行動だけではありません。以下の様な行動が見られたら、猫がストレスを抱えている可能性が高いです。

- 過剰なグルーミング

- 食欲不振

- トイレ以外での排泄

- 隠れる行動の増加

- 毛の艶が悪くなる

- 頻繁な鳴き声

これらのサインに気づいたら、猫のストレス軽減に努める必要があります。

猫の来客への対応:具体的な改善策

猫の威嚇行動を改善するためには、猫のストレスを軽減し、来客への適応を促す必要があります。具体的な対策を以下に示します。

1. セーフスペースの確保

猫が安全に逃げ込める場所(セーフスペース)を確保しましょう。猫用ベッド、キャットタワー、高い棚など、猫が自由にアクセスでき、落ち着ける場所を用意することが重要です。来客時には、猫が自由にセーフスペースへ逃げ込めるように、通路を確保しておきましょう。

2. フェロモン製品の活用

フェリウェイなどの猫用フェロモン製品は、猫をリラックスさせる効果があります。部屋にフェロモンディフューザーを設置することで、猫のストレスを軽減し、来客時にも落ち着いていられるようにサポートできます。

3. 徐々に慣れさせる

いきなり友達を部屋に入れるのではなく、徐々に猫に友達の存在を慣れさせることが重要です。最初は友達に遠くから猫を観察させ、徐々に距離を縮めていきます。猫が威嚇する場合は、すぐに距離を離しましょう。 猫がリラックスしている様子を見せながら、少しずつ距離を近づけていくことがポイントです。 褒めてご褒美を与えるのも効果的です。

4. 来客へのルール設定

友達には、猫に近づきすぎない、急に大きな音を立てない、猫を無理に抱き上げないなどのルールを事前に説明しましょう。猫に優しい接し方を理解してもらうことが重要です。 猫が落ち着けるように、静かな声で話しかけるように促しましょう。

5. 専門家への相談

もし上記の対策をしても改善が見られない場合は、動物病院や動物行動学の専門家に相談することをお勧めします。専門家は猫の状態を詳しく診察し、適切なアドバイスをしてくれます。 場合によっては、猫の性格や過去の経験に基づいた、より高度なトレーニングが必要になることもあります。

インテリアによる環境整備:猫にとって居心地の良い空間づくり

猫がリラックスできる空間を作ることは、威嚇行動を改善する上で非常に重要です。インテリアの工夫によって、猫にとって安全で快適な環境を構築しましょう。

落ち着ける空間の演出

* 猫専用のベッドや爪とぎを設置する:猫が自分のテリトリーだと認識できる場所を作ることで、安心感を高めることができます。

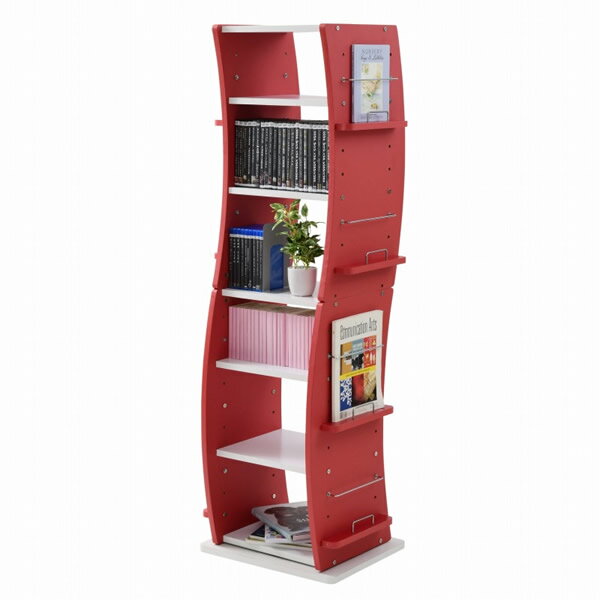

* キャットタワーを設置する:高い場所を好む猫にとって、キャットタワーは安全な隠れ家であり、見晴らしの良い場所でもあります。

* 日当たりの良い場所に休憩スペースを作る:猫は日光浴を好みます。日当たりの良い場所に、猫がくつろげる場所を用意しましょう。

* 落ち着いた色合いのインテリアを選ぶ:刺激の少ない、落ち着いた色合いのインテリアは、猫のストレス軽減に役立ちます。オレンジやベージュなどの暖色系は、リラックス効果が期待できます。

来客時の空間づくり

* 猫の隠れ家となるスペースを作る:来客時には、猫がすぐに隠れることができる場所を用意しておきましょう。キャットハウスや、棚の上など、猫が安全に逃げ込める場所が必要です。

* 来客エリアと猫のエリアを分ける:来客エリアと猫のエリアを明確に分けることで、猫のストレスを軽減することができます。例えば、猫が普段過ごす部屋とは別に、来客用の部屋を用意するのも良いでしょう。

まとめ

猫の威嚇行動は、猫の縄張り意識やストレスが原因であることが多く、決して猫があなたを嫌っているわけではありません。 猫のストレスを軽減し、来客への適応を促すことで、威嚇行動を改善することができます。 上記の対策を参考に、猫にとって安全で快適な環境を整え、猫との良好な関係を築いていきましょう。 それでも改善が見られない場合は、専門家への相談も検討しましょう。