Contents

猫の散歩:戸惑いの視線と、その理由

猫のリード散歩、最近は珍しくない光景になりつつありますが、それでもまだ犬の散歩と比べると、周囲の反応は大きく異なります。驚かれる、または戸惑われる理由はいくつか考えられます。

まず、猫は犬と比べて、独立心が強く、自分のペースを好む動物です。そのため、リードで散歩させられることにストレスを感じる猫も少なくありません。犬のように飼い主の指示に素直に従うとは限らず、リードを嫌がる、引っ張る、逃げるなどの行動が見られる場合があります。これら行動は、周囲の人々にとって予想外で、驚きの反応を招く原因となります。

さらに、猫の散歩は、犬の散歩のように、決まったルートを歩くことが少ないです。猫は好奇心旺盛で、気になるものがあるとすぐにそちらに気を取られてしまいます。そのため、散歩コースが予測不能となり、周囲の人々にとって危険に感じられる可能性もあります。

最後に、猫の体格や性格、そして飼い主のリードの扱いに問題がある場合、猫がリードから逃走したり、周囲の人を傷つけたりする可能性も否定できません。このようなリスクも、周囲の人々が猫の散歩に戸惑う理由の一つと言えるでしょう。

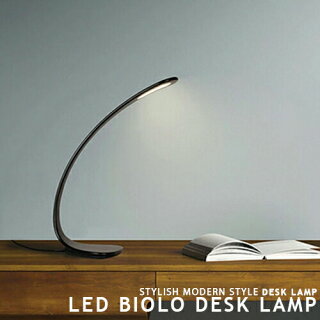

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

猫の性格と散歩の適性:すべての猫が散歩に向いているわけではない

質問にある通り、すべての猫がリード散歩に向いているわけではありません。猫の性格や個体差によって、散歩への適応度合いは大きく異なります。好奇心旺盛で活発な猫は、散歩を楽しんでくれる可能性が高い一方、臆病で神経質な猫は、散歩中に強いストレスを感じてしまうかもしれません。

- 好奇心旺盛で活発な猫:新しい場所や刺激を好むため、散歩を楽しめる可能性が高いです。ただし、周囲の環境に注意深く配慮する必要があります。

- 臆病で神経質な猫:騒音や人混みに敏感なため、散歩はストレスの原因となる可能性があります。無理強いせず、室内での遊びで満足させてあげることが大切です。

- 高齢猫や病気の猫:体力や健康状態に配慮し、無理のない範囲で散歩を行う必要があります。短時間にとどめ、こまめな休憩を挟むことが重要です。

猫が散歩を嫌がる場合、無理強いせず、室内での充実した生活環境を整えてあげることが大切です。猫が安全で快適に過ごせる空間を作ることで、ストレスを軽減し、幸福度を高めることができます。

猫と快適な空間づくり:インテリアと猫の行動

猫が快適に過ごせる室内環境を作ることは、猫のストレス軽減、そして飼い主の安心にも繋がります。インテリア選びにおいては、猫の行動特性を理解することが重要です。

猫が好む空間とは?

猫は高い場所が好きです。キャットタワーや棚、窓辺など、高い位置に猫が自由に登れるスペースを確保しましょう。また、隠れ家となる場所も必要です。猫は安全で落ち着ける場所を求めるため、猫ハウスや段ボール箱などを用意することで、安心感を与えられます。

インテリア選びのポイント

* 素材:猫が爪を研いだり、ジャンプしたりしても傷つきにくい素材を選びましょう。カーペットや布製のソファは、猫の爪で傷つきやすいので、耐久性の高い素材を選ぶことが重要です。

* 色:猫は明るい色よりも落ち着いた色を好む傾向があります。ブラウンやベージュなどの落ち着いた色合いのインテリアは、猫にとってリラックスできる空間を作り出します。今回の質問ではブラウンがキーワードとなりそうです。

* 安全性:猫が誤って口に入れても安全な素材を選びましょう。また、猫が登ったり、隠れたりする際に危険がないよう、家具の配置にも注意が必要です。

* 清潔さ:猫は清潔な環境を好みます。定期的に掃除を行い、清潔な状態を保つことが重要です。

具体的なインテリア例

* キャットタワー:様々なデザインがあり、猫の遊び場と休息場所を兼ね備えています。

* 猫用ベッド:快適な睡眠のための場所です。素材やデザインも豊富なので、猫の好みに合わせて選びましょう。

* 猫用スクラッチ:爪とぎの習慣を満たし、家具の保護にも役立ちます。

* 窓辺のベッド:日光浴が好きな猫にとって、最高の場所となります。

専門家のアドバイス:獣医さんの視点

獣医さんに相談することで、猫の性格や健康状態に合わせた適切な散歩方法や、室内環境の整備方法についてアドバイスを得ることができます。特に、高齢猫や病気の猫を飼っている場合は、獣医さんの意見を参考に、無理のない散歩計画を立てましょう。

まとめ:猫との快適な暮らしのために

猫の散歩は、猫の性格や健康状態、そして周囲の環境を考慮して行う必要があります。すべての猫が散歩に向いているわけではなく、無理強いはストレスの原因となります。室内での快適な生活環境を整えることで、猫の幸福度を高めることができます。インテリア選びにおいては、猫の行動特性を理解し、安全で清潔な空間づくりを心がけましょう。疑問点があれば、獣医さんなどに相談することをお勧めします。