Contents

猫の去勢とマーキング行為の関係性

3歳9ヶ月の雄猫の去勢手術を検討されているとのこと、お気持ちお察しします。 猫の尿によるマーキング行為は、縄張り主張やストレス、性成熟などが原因で起こります。 オス猫の場合、去勢手術はマーキング行為を抑制する効果が高いとされています。 しかし、「これまでスプレー行為を繰り返してきた場合は、癖になっていて去勢の効果は期待しにくい」というご心配、ごもっともです。

去勢手術の効果は、スプレー行為の開始時期や頻度、猫の性格などによって異なります。 早期に行うほど効果が高い傾向にありますが、既に習慣化している場合でも、効果がないわけではありません。 手術後、スプレー行為が完全に無くなるケースもあれば、頻度が減少するケース、全く変化がないケースもあります。

去勢手術後の期待できる効果と注意点

スプレー行為の減少

去勢手術によって、テストステロンという性ホルモンの分泌が減少します。このホルモンは、マーキング行動を促進する役割を果たしているため、分泌量が減ることでスプレー行為が減少する可能性が高いです。 ただし、完全に無くなる保証はありません。 既に習慣化している行動は、完全に改善されない場合もあります。

尿臭の軽減

去勢手術によって尿の臭いが軽減される可能性があります。 これは、テストステロンの減少によって尿の成分が変化するためです。 しかし、劇的に臭いが消えるとは限りません。 猫の個体差や食事、健康状態によっても影響を受けます。

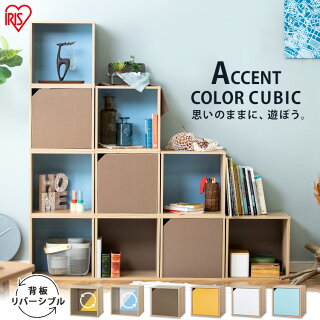

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

その他の効果

* 攻撃性の減少:去勢手術により、他の猫や人への攻撃性が減少する可能性があります。

* 脱走の減少:縄張り意識が弱まることで、脱走する頻度が減る可能性があります。

* 健康面へのメリット:去勢手術は、前立腺肥大や睾丸腫瘍などの病気のリスクを軽減します。

去勢手術後も続く場合の対処法

去勢手術後もマーキング行為が続く場合は、以下の対策を試みてください。

環境の見直し

* トイレの数を増やす:猫がトイレにアクセスしやすくなるように、複数設置しましょう。

* トイレの種類を変える:砂の種類やトイレの形状を変えて、猫が使いやすいトイレを見つけることが重要です。

* 清潔さを保つ:トイレは常に清潔に保ちましょう。臭いが残っていると、猫は別の場所で排泄する可能性があります。

* ストレス要因の除去:新しい猫の導入や引っ越しなど、猫にストレスを与えている要因がないか確認しましょう。

* スプレーされた場所の清掃:徹底的に清掃し、臭いを完全に除去することが大切です。 市販のペット用消臭剤を使用するのも効果的です。 特に、猫がスプレーしやすい場所(高い場所など)の清掃に注意しましょう。

* フェロモン製品の使用:猫のフェロモンを模倣した製品を使用することで、猫の安心感を高め、マーキング行動を抑制する効果が期待できます。

獣医への相談

もし、去勢手術後もマーキング行為が改善されない場合は、獣医に相談しましょう。 他の病気やストレスが原因の可能性もあります。 獣医は、猫の状態を詳しく診察し、適切な治療やアドバイスをしてくれます。

インテリアとの調和:臭い対策とデザイン

猫の尿の臭いは、インテリアにも影響を与えます。 カーペットや布団などに染み付いた臭いは、なかなか取れません。 そこで、臭い対策とインテリアデザインを両立させる方法を考えましょう。

素材選び

* 撥水加工のカーペット:猫が粗相しても、すぐに拭き取れば染み込みにくい素材を選びましょう。

* 洗えるカバー:ソファやベッドなどに洗えるカバーを使用することで、清潔さを保ちやすくなります。

* 天然素材:天然素材は、化学繊維に比べて臭いを吸着しにくい傾向があります。

デザイン

* シンプルなデザイン:シンプルなデザインの家具は、汚れが目立ちにくく、掃除もしやすいです。

* ダークカラーの家具:ダークカラーの家具は、汚れが目立ちにくいというメリットがあります。 ベージュのソファなど、汚れが目立ちやすい色は避けるのも一つの方法です。

臭い対策

* 消臭剤:ペット用の消臭剤を使用しましょう。 効果の高い製品を選ぶことが重要です。

* 空気清浄機:空気清浄機を使用することで、部屋の空気を清潔に保つことができます。

* 定期的な清掃:定期的に部屋の清掃を行い、臭いの原因となるものを取り除きましょう。

まとめ

去勢手術は、猫のマーキング行為を抑制する効果がありますが、完全に無くなる保証はありません。 手術後もマーキング行為が続く場合は、環境の見直しや獣医への相談が必要です。 インテリアにおいては、素材やデザインを工夫することで、臭い対策とデザイン性を両立させることができます。 大切なのは、猫と飼い主さん、そしてインテリアが調和した快適な生活空間を作ることです。 諦めずに、猫の様子をよく観察し、適切な対応をしていきましょう。