Contents

猫のマーキング臭、その原因と対策

猫のマーキング行為は、縄張り主張やストレス、病気などが原因で起こります。 単に臭いを消すだけでなく、根本原因に対処することが重要です。 そのため、まずは猫の行動をよく観察し、マーキングの原因を探ることから始めましょう。 例えば、新しい家具やペットの導入、引っ越しなど、環境の変化がストレスになっている可能性があります。 また、多頭飼育の場合は、猫同士の順位争いも原因の一つです。 病気の可能性も考慮し、獣医師への相談も検討しましょう。

マーキング臭の種類と特徴

猫のマーキングには、スプレー状の尿と、爪とぎによる臭いがあります。スプレー状の尿は、垂直な面に噴射されることが多く、独特のアンモニア臭が特徴です。一方、爪とぎによる臭いは、猫の体臭が染み込んだもので、比較的マイルドな臭いですが、蓄積すると強い臭いになることがあります。臭いの種類によって、適切な消臭方法が異なります。

効果的な消臭方法|インテリアに配慮した選択

臭いの原因を特定したら、適切な消臭方法を選びましょう。 ここでは、インテリアを損なわずに効果的に消臭する方法を紹介します。

1. 洗浄と除菌

マーキングされた箇所は、まず丁寧に洗浄することが重要です。 水拭きだけでは臭いが残ってしまうため、中性洗剤を使用し、しっかりと洗い流しましょう。 その後、次亜塩素酸ナトリウムなどの除菌剤で消毒することで、菌の繁殖を防ぎ、臭いの再発を防ぎます。ただし、次亜塩素酸ナトリウムは色落ちや素材の劣化を引き起こす可能性があるため、目立たない場所で試してから使用しましょう。 素材によっては、専用のクリーナーを使用する方が安全です。

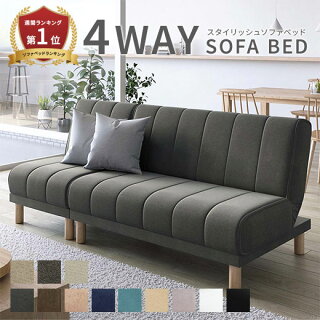

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

2. 消臭剤の選択

市販の消臭剤には様々な種類がありますが、猫の尿に含まれるアンモニアを効果的に分解するものを選びましょう。 酵素系消臭剤は、尿の成分を分解するため、臭いの元から除去できます。 スプレータイプや液体タイプなど、場所に合わせて使い分けましょう。 また、オゾン脱臭機も効果的ですが、使用後は十分に換気をしましょう。

3. 消臭スプレーの自作

天然成分を使った消臭スプレーを自作することもできます。 例えば、重曹と水を混ぜたスプレーは、手軽で安全な消臭剤として利用できます。 また、クエン酸と精油(ラベンダーやユーカリなど)を混ぜたスプレーも、消臭効果とリラックス効果が期待できます。 ただし、猫が嫌がる香りを使用しないように注意しましょう。

4. 臭い対策アイテムの活用

猫がマーキングしやすい場所に、猫よけスプレーやフェロモン剤などを設置することで、マーキング行為を抑制することができます。 これらのアイテムは、猫の行動を修正する効果があり、臭いの発生を根本的に防ぐのに役立ちます。

5. インテリアへの配慮

消臭剤を使用する際には、素材への影響を考慮しましょう。 デリケートな素材の家具やカーテンには、専用のクリーナーを使用するか、薄めた中性洗剤で優しく拭き取るようにしましょう。 また、消臭剤の香りがインテリアの雰囲気を損なわないように、無香料タイプを選ぶのも一つの方法です。 素材や色に合わせた消臭方法を選択することで、インテリアの美しさを保ちながら、臭い対策を行うことができます。

専門家のアドバイス|獣医師の視点

獣医師によると、猫のマーキングは、ストレスや病気のサインである可能性があります。 そのため、臭い対策と同時に、猫の健康状態にも注意を払うことが重要です。 頻繁にマーキングする場合は、獣医師に相談し、原因を特定することが大切です。 また、猫の行動を改善するためのトレーニングや、環境エンリッチメント(猫が快適に過ごせる環境づくり)も効果的です。

具体的な事例|ベージュのソファでのマーキング対処法

例えば、ベージュの布張りソファに猫がマーキングした場合、まず専用のファブリッククリーナーを使用し、丁寧に汚れを落とします。 その後、酵素系消臭剤を噴霧し、十分に乾燥させましょう。 完全に臭いが消えない場合は、プロのクリーニング業者に依頼するのも一つの方法です。 ソファの素材や色に合わせて適切な消臭方法を選択することが重要です。 また、マーキングを繰り返さないように、猫がソファにアクセスできないように工夫したり、猫が安全で快適に過ごせる場所を確保することも大切です。

まとめ|インテリアと猫の共存を目指して

猫のマーキング臭対策は、臭いを取り除くだけでなく、猫の行動や健康状態を理解し、適切な対策を行うことが重要です。 本記事で紹介した方法を参考に、インテリアを損なわずに、猫と快適に暮らせる環境づくりを目指しましょう。 そして、どうしても解決できない場合は、獣医師や専門業者に相談することをお勧めします。