Contents

新しい環境へのストレスと猫の粗相

新しい飼い主さん宅に来たばかりの猫ちゃんにとって、環境の変化は大きなストレスです。今まで慣れ親しんだ場所や仲間から離れ、知らない人間、知らない匂い、知らない音に囲まれる状況は、猫にとって非常に不安なものです。 今回のケースでは、猫ちゃんが新しい環境に適応できずにストレスを感じ、その結果として粗相をしてしまったと考えられます。 猫の粗相は、必ずしもトイレのしつけができていないことを意味するわけではありません。 ストレス、病気、老化など、様々な原因が考えられます。

あなたの対応:現状分析と改善点

まず、ご自身の対応についてですが、猫ちゃんへの配慮は十分に行われていると思います。 静かに過ごしたり、優しく声をかけるなど、猫ちゃんの気持ちを落ち着かせようとする努力は素晴らしいです。しかし、いくつか改善できる点があります。

寝室への隔離について

猫ちゃんを寝室に隔離したことは、一見落ち着かせるための良い方法のように思えますが、実は逆効果になっている可能性があります。 猫は縄張り意識が強く、安全な場所を確保したいという本能があります。 寝室という限られた空間は、猫ちゃんにとってかえって不安を増幅させる可能性があります。

距離感の調整

「出来る限り会わないようにしている」とのことですが、猫ちゃんにとって、飼い主さんの存在は安心材料にもなり得ます。 完全に無視するのではなく、安全な距離を保ちつつ、存在感を示すことが重要です。 例えば、遠くから優しく声をかけたり、猫ちゃんがリラックスしている様子を観察したりするなど、猫ちゃんのペースに合わせて距離感を調整しましょう。

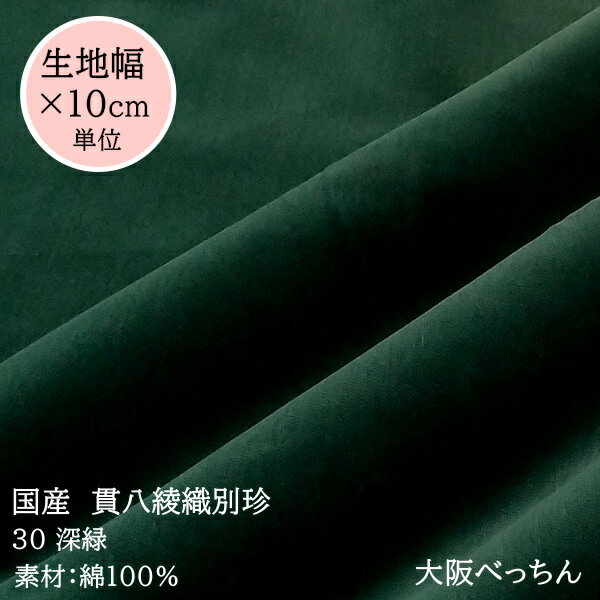

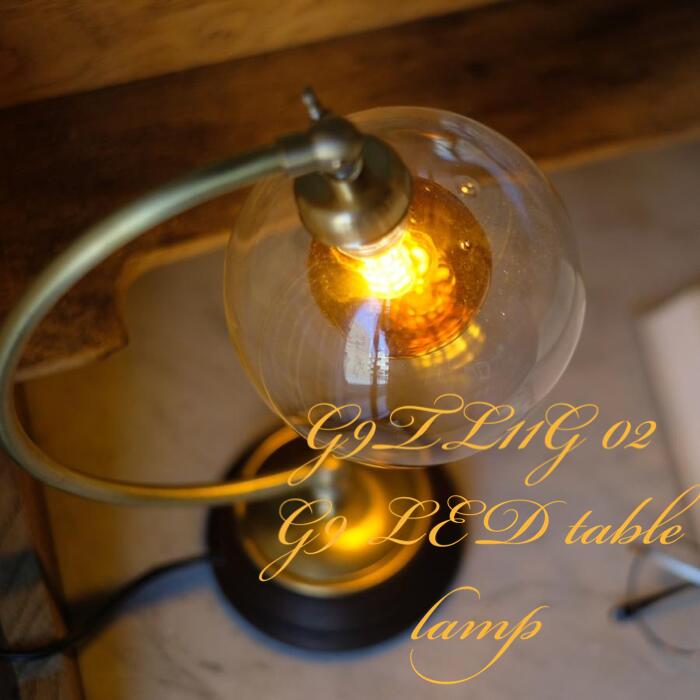

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

トイレの位置と種類

トイレの位置や種類も確認しましょう。寝室にトイレを置いていますが、猫ちゃんはストレスを感じているため、トイレの位置が落ち着ける場所ではないと判断している可能性があります。トイレは、猫が落ち着いて利用できる静かで安全な場所に設置することが大切です。 また、砂の種類も猫の好みによって変わるので、もし複数の種類を用意しているなら、猫が好む砂を見つけるために、別の種類の砂を試してみるのも良いかもしれません。

フェロモン製品の活用

猫のストレス軽減に効果的な方法として、フェロモン製品の使用が挙げられます。 フェリウェイなどのフェロモン製品は、猫の安心感を高める効果があり、粗相の減少に繋がることが期待できます。 獣医さんやペットショップで相談してみてください。

具体的な改善策と今後の対応

1. **寝室からの隔離をやめる:** 猫ちゃんを寝室に閉じ込めるのではなく、家全体を自由に動き回れるようにしましょう。 ただし、猫が落ち着ける隠れ家となる場所(猫用ベッド、ダンボールハウスなど)を用意してあげることが大切です。 隠れ家は、猫が安心できる安全な場所を提供し、ストレスを軽減するのに役立ちます。

2. **距離感を調整する:** 猫ちゃんに近づきすぎず、安全な距離を保ちながら、優しく声をかけたり、視線を合わせたりすることで、猫ちゃんは飼い主さんの存在を認識し、安心感を得ることができます。 猫が近づいてきたら、優しく撫でてあげましょう。ただし、猫が嫌がっている場合は無理強いしないように注意しましょう。

3. **トイレの位置を見直す:** トイレは、静かで安全な場所に設置しましょう。 猫が落ち着いてトイレを使える場所を選ぶことが重要です。 また、トイレの数を増やすことも検討してみましょう。 複数のトイレを用意することで、猫がトイレにアクセスしやすくなり、粗相を減らす効果が期待できます。

4. **環境エンリッチメント:** 猫が退屈しないように、様々な遊び道具や爪とぎを用意しましょう。 猫が自由に遊べる環境を作ることで、ストレスを軽減し、健康的な生活を送ることができます。 猫じゃらし、ボール、おもちゃなど、猫が興味を持つものを用意してあげましょう。

5. **獣医への相談:** もし粗相が改善しない場合、または猫の行動に異変がある場合は、獣医さんに相談しましょう。 病気やその他の健康問題が原因で粗相をしている可能性もあります。

6. **フェロモン製品の活用:** フェリウェイなどのフェロモン製品は、猫の安心感を高める効果があり、粗相の減少に繋がることが期待できます。

専門家の視点:獣医さんからのアドバイス

獣医さんは、猫の行動や健康状態について専門的な知識を持っています。 猫の粗相が続く場合は、獣医さんに相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。 獣医さんは、猫の健康状態をチェックし、粗相の原因を特定するのに役立ちます。 また、必要に応じて、適切な治療や薬の処方をしてくれるでしょう。

まとめ

猫の粗相は、ストレスや環境の変化が原因であることが多いです。 猫ちゃんが新しい環境に適応できるように、落ち着ける空間を用意し、優しく接することで、徐々に改善していく可能性が高いです。 しかし、改善が見られない場合は、獣医さんに相談することをお勧めします。 猫ちゃんの健康と幸せのために、根気強くサポートしていきましょう。