Contents

猫のおしっこ問題の原因を探る:獣医への相談と環境チェック

猫が家の中でいたずらに排泄する行動は、単なるいたずらではなく、健康問題や環境ストレスが原因であることが多いです。まずは、獣医への相談が最優先です。 尿路感染症や膀胱結石などの病気が隠れている可能性があります。獣医による健康診断で、身体的な問題がないことを確認しましょう。

健康に問題がない場合、次に考えるべきは環境です。 2匹の猫がいるとのことですが、トイレの数や配置、清潔さ、ストレス要因などを確認してみましょう。

トイレ環境の改善ポイント

* トイレの数の確認:猫の数+1個が理想とされています。2匹いるので、3個のトイレを用意することを検討しましょう。

* トイレの種類と素材:猫によって好みがあります。砂の種類、トイレの形、素材などを変えて、猫が快適に使えるトイレを見つけることが重要です。オープンタイプ、カバー付きタイプなど、色々なタイプを試してみましょう。

* トイレの場所:猫は静かで、安全だと感じる場所にトイレを置きたいと考えます。食事場所や寝場所から離れた、落ち着ける場所に設置しましょう。複数設置する場合は、それぞれの猫が使いやすい場所に配置することが大切です。

* トイレの清潔さ:毎日排泄物を処理し、こまめに砂を交換しましょう。清潔なトイレを維持することで、猫は安心してトイレを使うことができます。猫砂の臭いが気になる場合は、消臭効果の高い猫砂を使用するのも良いでしょう。

* ストレス要因の排除:猫同士のケンカ、新しい家族やペットの加入、引っ越しなど、ストレス要因がないか確認しましょう。ストレスは、排泄行動に影響を与える大きな要因となります。

具体的な解決策:しつけと環境改善

獣医の診察を受け、健康に問題がないと確認できたら、具体的な解決策に取り組みましょう。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 去勢手術の検討

オス猫の場合、去勢手術を行うことで、マーキング行動を抑制できる可能性が高いです。去勢手術は、猫の健康にも良い影響を与えます。獣医と相談の上、手術を検討しましょう。

2. フェロモン製品の活用

猫用フェロモン製品は、猫を落ち着かせ、安心感を与える効果があります。スプレータイプやディフューザータイプなど、様々な製品があるので、猫の反応を見ながら選んでみましょう。

3. 徹底的な清掃と消臭

猫がおしっこをした場所には、専用の洗剤で丁寧に洗浄し、完全に消臭することが重要です。一般的な洗剤では、猫の嗅覚に感知できる程度の臭いが残ってしまう可能性があります。猫は臭いに敏感なので、残った臭いが原因で、同じ場所に排泄してしまう可能性があります。

4. インテリアの見直し:猫が落ち着ける空間づくり

猫がおしっこをする場所を分析し、その場所の改善を検討しましょう。例えば、猫が落ち着いて過ごせるキャットタワーや猫用ベッドを設置したり、猫が登れないように家具を配置したりすることで、問題解決に繋がる場合があります。

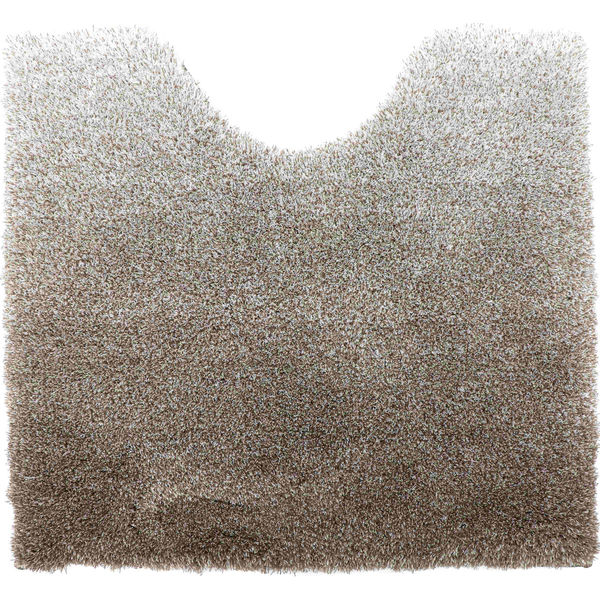

ベージュのインテリアは、猫が落ち着ける空間づくりに最適です。ベージュは、自然で穏やかな色合いで、猫のストレスを軽減する効果が期待できます。ソファやカーペット、カーテンなどにベージュを取り入れることで、よりリラックスできる空間を演出できます。

5. しつけとトレーニング

おしっこをした場所には、猫が嫌がる柑橘系の香りのものを置いてみましょう。ただし、猫によっては柑橘系の香りが好きという場合もあるので、注意が必要です。

また、トイレトレーニングとして、猫がトイレで排泄した際には、褒めてご褒美を与えましょう。肯定的な強化によって、トイレを使う行動を促進することができます。

専門家の意見:動物行動学者の視点

動物行動学者によると、猫の排泄問題の解決には、多角的なアプローチが重要です。健康面、環境面、そして猫の性格や行動パターンを総合的に考慮し、適切な対策を講じる必要があります。 単にトイレを増やすだけでなく、猫が安心して過ごせる環境づくり、そして猫とのコミュニケーションを重視することが大切です。

インテリアと調和した解決策:ベージュの空間で安心感を

猫がおしっこをする場所を特定し、その場所のインテリアを見直すことも有効です。例えば、猫が好んで登る家具がある場合、その家具に猫が登れないように工夫したり、代わりに猫が安全に過ごせる場所を提供する必要があります。

ベージュは、落ち着いた雰囲気で猫をリラックスさせ、ストレスを軽減する効果が期待できる色です。ベージュのソファやカーペット、カーテンなどを導入することで、猫が安心して過ごせる空間を演出できます。また、ベージュはどんなインテリアにも合わせやすく、お部屋全体の統一感を保ちながら、猫にも優しい空間を作ることができます。

まとめ:継続的な観察と愛情が鍵

猫のおしっこ問題は、すぐに解決するとは限りません。継続的な観察と、猫への愛情を込めた対応が重要です。獣医のアドバイスを参考に、環境改善、しつけ、そしてインテリアの見直しなど、様々な方法を試しながら、猫にとって安全で快適な空間づくりを目指しましょう。