Contents

蚤の発生源特定:子猫の可能性が高い?

ご心配ですね。猫が蚤に悩まされている状況、大変つらいと思います。まず、蚤の発生源を特定することが重要です。記述から、子猫が原因である可能性が高いと考えられます。

* 引越し後1年間、蚤の発生がなかったこと:ベランダからの侵入は可能性が低いことを示唆しています。ワイヤーネットによる完璧な遮断が効いていると推測できます。

* 子猫の寄生虫感染:子猫がサナダムシに感染していたことは、蚤の媒介の可能性を示唆しています。蚤はサナダムシの卵を運ぶため、子猫が蚤をすでに持っていた可能性が高いです。

* 蚤の大量発生時期:子猫を迎え入れた7月以降に蚤の発生が目立つようになったことは、時間的な関連性を示しています。

ただし、完全に子猫が原因と断定するには、もう少し調査が必要です。 念のため、以下を確認してみましょう。

* 家の隅々まで徹底的なチェック:カーペット、ソファ、ベッド、猫の寝床など、猫がよくいる場所を注意深く観察します。蚤の成虫、卵、糞(黒い小さな粒)がないかを確認します。

* 他のペットの有無:他のペットがいる場合は、彼らにも蚤がついていないか確認しましょう。

* 家の構造:古い家や、隙間が多い家では、蚤が潜みやすい可能性があります。

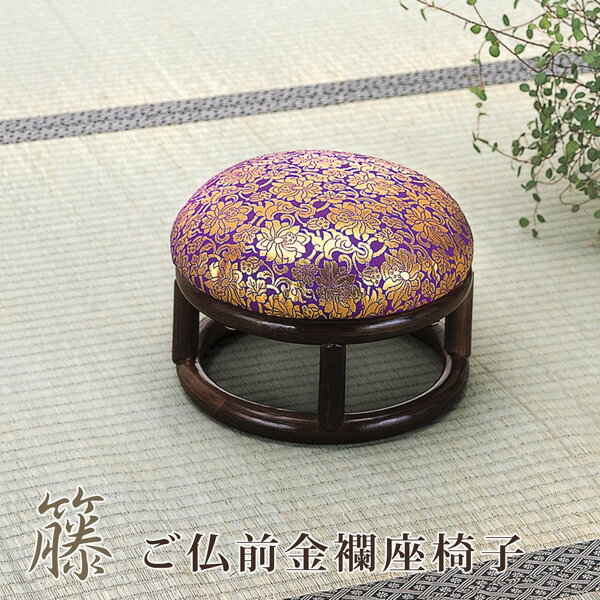

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

蚤駆除:具体的なステップバイステップガイド

蚤駆除は、成虫の駆除と卵・幼虫の駆除の両面からアプローチする必要があります。 ご希望通り、薬剤に頼らない方法を中心に、効果的な手順を説明します。

ステップ1:徹底的な掃除

これは最も重要です。蚤の卵や幼虫は、カーペットやソファの奥深く、床の隙間などに潜んでいます。

* 掃除機をかける:全ての部屋、特に猫がよくいる場所を、念入りに掃除機で吸い取ります。掃除機をかける際は、ノズルを床に密着させ、隅々まで丁寧に掃除しましょう。終わったら、掃除機内のゴミ袋をすぐに密閉して捨てましょう。

* 布団やカーペットの叩き洗い:可能であれば、布団やカーペットを屋外で叩いて、蚤を落としましょう。その後、洗濯機で洗うか、クリーニングに出しましょう。

* 家具の移動と掃除:家具を移動して、普段掃除できない場所も丁寧に掃除機をかけましょう。

* 床の拭き掃除:掃除機の後、床を湿らせた雑巾で拭きましょう。

ステップ2:ノミ取りアイテムの活用

既にノミ取りホイホイとノミ取り櫛を購入済みとのことですが、これらを効果的に活用しましょう。

* ノミ取りホイホイ:猫がよく寝る場所や、蚤の活動が活発な場所に設置しましょう。定期的に交換し、捕獲数をチェックします。

* ノミ取り櫛:猫の毛を丁寧に梳かして、蚤を捕獲します。櫛の歯の間には蚤が潜んでいることがあるため、こまめに掃除しましょう。

ステップ3:猫へのケア

猫への蚤対策も同時に行う必要があります。

* ブラッシング:毎日ブラッシングをして、蚤や蚤の卵を取り除きましょう。

* フロントラインプラスなどのスポット剤:既に使用されているとのことですが、指示通りに継続して使用しましょう。効果が現れるまで数日かかる場合があります。

* シャンプー:獣医の指示があれば、専用の蚤取りシャンプーを使用しましょう。

ステップ4:環境対策

蚤の発生を防ぐためには、環境対策も重要です。

* 定期的な掃除:今回のように大発生を防ぐためには、定期的な掃除が不可欠です。週に一度は徹底的な掃除をしましょう。

* 湿度管理:蚤は湿気を好むため、部屋の湿度を適切に保つことが重要です。除湿機を使用するのも良いでしょう。

* ペット用品の清掃:猫のベッドや食器など、ペット用品も定期的に清掃しましょう。

専門家の意見:獣医への相談が重要

薬剤の使用を控えたいとのことですが、状況によっては獣医の診察を受けることを強くお勧めします。

* 蚤の種類の特定:獣医は蚤の種類を特定し、適切な駆除方法をアドバイスしてくれます。

* 猫の健康状態の確認:猫の健康状態を診察し、蚤による二次感染がないかを確認します。

* 薬剤の使用判断:薬剤の使用が必要かどうかを判断し、猫にとって安全な薬剤を処方してくれます。

まとめ:根気と継続が鍵

蚤の駆除は、一度で完全に駆除できるものではありません。根気強く、継続して対策を行うことが重要です。上記のステップを参考に、猫と快適な生活を取り戻しましょう。