Contents

猫がクーラーを嫌がる理由:温度だけじゃない多様な要因

猫がクーラーを嫌がる理由は、設定温度が高い低いだけではありません。猫は人間よりも温度変化に敏感で、クーラーから発せられる風や音、そして空気の乾燥など、様々な要因にストレスを感じている可能性があります。 ごはんの時間以外、部屋に入ってこないという状況は、猫がクーラーによって不快感を抱いていることを示唆しています。

1. 風の直接的な当たり

クーラーの直接風が猫にとって不快な刺激になっている可能性が最も高いです。人間はクーラーの風を直接浴びてもさほど気にならないかもしれませんが、猫は体温調節能力が人間とは異なり、繊細です。直接風が当たることで、体温が奪われ、寒さを感じたり、乾燥によって皮膚や毛並みが悪化したりする可能性があります。

対策:

*

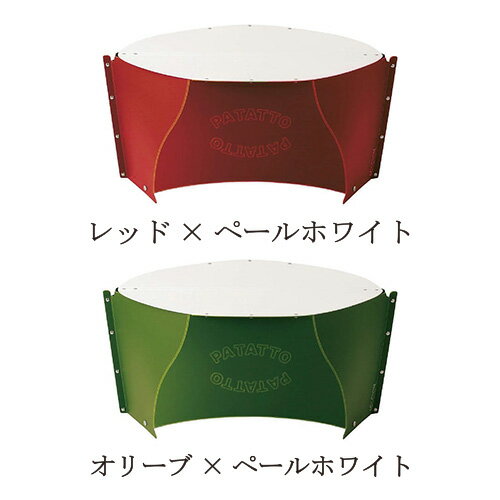

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- クーラーの風向きを調整する:風向きを猫がいない方向に向けたり、間接的に風が当たるように工夫しましょう。サーキュレーターを併用して、部屋全体に空気を循環させるのも効果的です。

- 猫専用の休憩場所を作る:猫が安心して過ごせる、風があたらない場所を用意しましょう。猫ベッドや、段ボールハウスなどをクーラーの風が直接当たらない場所に設置します。ひんやりとした素材のベッドもおすすめです。

- カーテンやブラインドを活用する:窓からの直射日光や、外からの熱気を遮断することで、クーラーの負担を軽減し、風量を弱めることができます。

2. 空気の乾燥

クーラーは空気を乾燥させます。猫の皮膚や鼻、目などは乾燥に弱く、乾燥した空気によって不快感や健康問題を引き起こす可能性があります。特に、冬場や乾燥しやすい季節は注意が必要です。

対策:

*

- 加湿器を使用する:適切な湿度を保つために、加湿器を使用しましょう。超音波式や気化式など、猫が安全に使用できるタイプの加湿器を選びましょう。湿度計で湿度を確認し、適切な範囲(40~60%程度)を保つことが重要です。

- 植物を置く:観葉植物は、室内の湿度を保つのに役立ちます。ただし、猫が食べたりしないよう、安全な植物を選びましょう。

- 水飲み場を増やす:乾燥を防ぐために、猫がいつでも水を飲めるように、複数の水飲み場を用意しましょう。新鮮な水をこまめに交換することも大切です。

3. 音への敏感さ

クーラーの音は、猫によってはストレスとなる場合があります。特に、古いタイプのクーラーや、音が大きいクーラーは、猫にとって不快な音となり、部屋から離れてしまう原因となります。

対策:

*

- 静音タイプのクーラーを選ぶ:新しいクーラーの購入を検討する場合は、静音性を重視しましょう。製品のスペックを確認し、騒音レベルが低いものを選びましょう。

- クーラーの音を軽減する:クーラーの周りに防音シートなどを設置することで、音を軽減することができます。ただし、猫がシートを傷つけたりしないよう注意が必要です。

- ホワイトノイズを使う:ホワイトノイズ発生器を使用することで、クーラーの音をマスキングし、猫のストレスを軽減することができます。

4. 温度設定と空気の流れ

設定温度が高くても、風の直接当たりや、空気の循環が悪ければ、猫は寒さを感じてしまう可能性があります。部屋全体の温度ムラにも注意が必要です。

対策:

*

- 温度計で確認する:室温を正確に把握するために、複数の場所に温度計を設置しましょう。部屋全体の温度差を確認し、適切な温度調整を行いましょう。

- サーキュレーターを使用する:サーキュレーターを併用することで、部屋全体に空気を循環させ、温度ムラを解消することができます。ただし、猫に直接風が当たらないように注意しましょう。

- 適切な温度設定:猫にとって快適な温度は、一般的に25~28℃と言われています。ただし、猫の種類や個体差、季節によっても異なりますので、猫の様子を見ながら調整しましょう。

専門家の意見:獣医さんのアドバイス

獣医さんに相談することで、猫の具体的な状況に合わせたアドバイスを受けることができます。特に、猫が体調不良を訴えている場合や、上記の方法を試しても改善が見られない場合は、獣医さんの診察を受けることをお勧めします。

まとめ:快適な空間で猫と暮らすために

猫がクーラーを嫌がる理由は、温度だけでなく、風、音、乾燥など様々な要因が考えられます。猫の様子を観察し、原因を特定することで、適切な対策を講じることが可能です。上記の対策を試しても改善が見られない場合は、獣医さんに相談することをお勧めします。猫にとって快適な空間を作ることで、より幸せな生活を送ることができるでしょう。 インテリアの観点からも、猫が落ち着ける空間づくりを心がけましょう。例えば、猫が登れるキャットタワーを設置したり、猫がくつろげるソファやベッドを用意するなど、猫にとって安全で快適な空間をデザインすることで、より良い共存関係を築くことができます。