Contents

猫がカナヘビのしっぽを食べた場合の危険性

猫がカナヘビのしっぽを食べたことによる病気のリスクは、いくつか考えられます。まず、カナヘビ自体に寄生虫がいる可能性があります。 サルモネラ菌や腸内寄生虫などが考えられ、猫がこれらの寄生虫に感染する可能性があります。感染した場合、下痢、嘔吐、発熱などの症状が現れる可能性があります。また、カナヘビのしっぽに付着していた細菌やウイルスによる感染症も懸念されます。

さらに、カナヘビのしっぽの成分自体が猫の消化器官に負担をかける可能性も否定できません。特に、骨や鱗などの消化しにくい成分が含まれている場合、消化不良や嘔吐を引き起こす可能性があります。

ただし、一度に少量のカナヘビのしっぽを食べた程度であれば、多くの場合、深刻な健康被害に繋がることは少ないでしょう。しかし、猫の様子を注意深く観察することが非常に重要です。

猫の様子を観察しよう!異変に気付くポイント

猫がカナヘビのしっぽを食べた後、以下の症状が現れた場合は、すぐに獣医に相談しましょう。

- 嘔吐:食べたものを吐き出すだけでなく、血を吐いたり、繰り返し嘔吐する場合は危険信号です。

- 下痢:水様性の下痢や、血便の場合は、感染症の可能性があります。

- 食欲不振:いつもと比べて明らかに食欲が減っている場合。

- 脱水症状:元気がなく、ぐったりしている、口が乾いているなどの症状。

- 発熱:触ると体が熱い、または体温計で高熱を確認した場合。

- 呼吸困難:呼吸が速くなったり、苦しそうな様子が見られる場合。

これらの症状以外にも、普段と異なる行動や様子に気づいたら、すぐに獣医の診察を受けることをお勧めします。早期発見と治療が、猫の健康を守る上で非常に重要です。

カナヘビのしっぽを食べた猫の事例と獣医のアドバイス

多くの獣医は、猫が小さな爬虫類の一部を摂取したとしても、必ずしも深刻な問題に発展するとは限らないと述べています。しかし、個々の状況によってリスクは変化します。カナヘビのサイズ、猫の健康状態、摂取量などによって、症状の重症度も異なります。

例えば、健康な成猫が小さなカナヘビのしっぽを少し食べた程度であれば、問題なく消化できる可能性が高いです。しかし、子猫や高齢猫、持病のある猫の場合は、より注意深く観察する必要があります。

二階の部屋に逃げ込んだカナヘビの生存確率

質問にある二階の部屋に逃げ込んだカナヘビの生存確率は、様々な要因によって大きく変化します。部屋の環境(餌、水、隠れ家)、カナヘビの種類、カナヘビの健康状態などが影響します。

一般的に、カナヘビは乾燥した環境を好み、昆虫などを餌として生活しています。二階の部屋に餌となる昆虫が豊富に存在し、隠れ家となる場所(家具の裏、隙間など)があれば、生存確率は高まります。逆に、餌が不足したり、天敵(猫など)が存在したりする場合は、生存確率は低くなります。

正確な生存確率を数値で示すことは困難ですが、適切な環境があれば数週間から数ヶ月は生存できる可能性があります。しかし、長期的な生存は難しいと考えるのが妥当でしょう。

インテリアとペットの共存:安全な空間づくり

猫とカナヘビの共存は難しいですが、インテリアの工夫で、安全な空間を作ることは可能です。

猫の行動範囲とカナヘビの隠れ場所を分離する

猫がアクセスできない場所にカナヘビが隠れることができるスペースを作ることで、安全性を高めることができます。例えば、高い位置にある棚や猫が登れない家具などを利用できます。

猫が興味を示さないインテリアを選ぶ

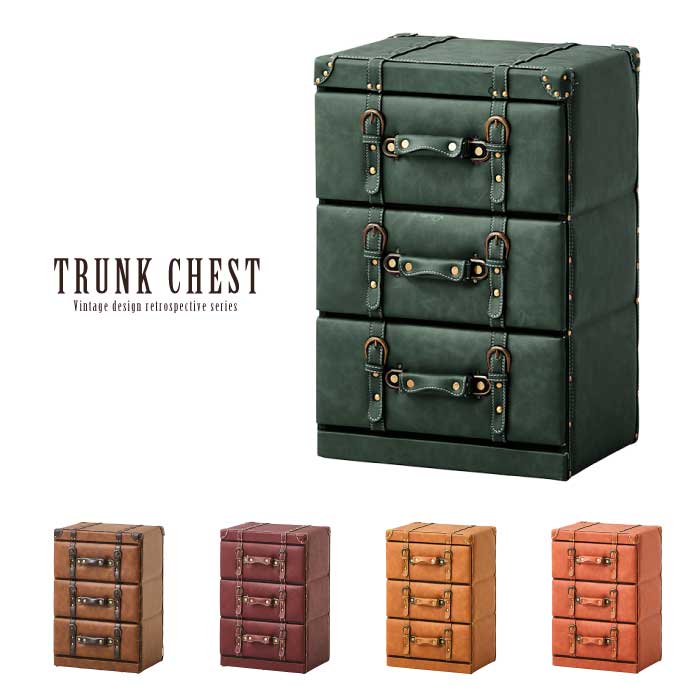

猫はキラキラ光るものや、動くものに注意を惹かれます。カナヘビが隠れる場所として、猫が興味を示しにくい落ち着いた色合いの家具やシンプルなデザインのインテリアを選ぶことで、猫の注意をそらすことができます。

例えば、ブラウン系の落ち着いた色合いの家具は、猫の好奇心を刺激しにくいためおすすめです。 ブラウン色のソファやブラウン系のカーテンなどを取り入れることで、より落ち着いた空間を作ることができます。

まとめ:観察と予防が重要

猫がカナヘビのしっぽを食べた場合、すぐに深刻な事態に発展するとは限りませんが、猫の様子を注意深く観察し、異常が見られた場合はすぐに獣医に相談することが大切です。また、インテリアの工夫によって、ペットと安全に暮らせる環境を作ることも可能です。