Contents

現状分析と課題整理:散らかった原因と家族の役割

まず、現状を整理してみましょう。ご家族は夫、妻、4歳のお子さんで、賃貸の狭い2LDKにお住まい。収納不足、物の多さ、片付けられない習慣、そして「もったいない精神」が問題となっています。特にご主人の片付けへの意識の低さが大きな課題です。 具体的な課題を箇条書きで示します。

- 収納不足:2LDKという限られた空間で、3人家族分の生活用品を収納しきれない。

- 物の多さ:不要な物や、劣化している物が多く、スペースを圧迫している。

- 片付けられない習慣:家族全員が片付けが苦手で、生活空間が常に散らかりやすい状態。

- 「もったいない精神」:不要な物でも、簡単に捨てられないため、物がたまりやすい。

- ご主人の協力不足:ご主人の片付けへの協力が得られないことが、大きな壁となっている。

- 4歳のお子さん:片付けをしてもすぐに散らかしてしまう。

これらの課題を解決するために、段階的にアプローチしていく必要があります。

ステップ1:捨てる!断捨離の基本とコツ

「捨てまくる」ことは確かに有効な手段ですが、闇雲に捨てるのではなく、段階的に進めていきましょう。

1-1. 「本当に必要か?」を基準に判断する

まず、全ての物を「本当に必要か?」という視点でチェックします。

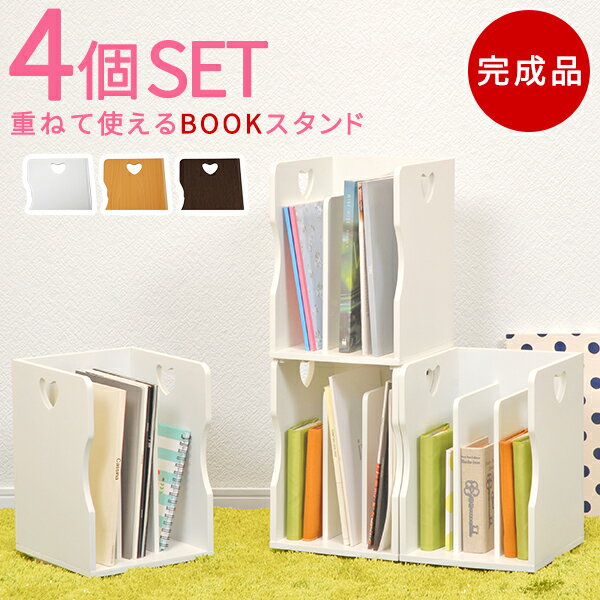

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 1年以上使っていない物:ほとんどの場合、不要です。思い切って捨てましょう。

- 壊れている物:修理する予定がないなら、処分しましょう。

- 重複している物:同じような物が複数ある場合は、一つに絞りましょう。

- 劣化している物:ご主人の木製額縁のように、劣化が著しい物は、安全面も考慮して処分を検討しましょう。

1-2. 「いつか使うかも…」は危険信号!

「いつか使うかも…」という曖昧な理由で物を取っておくのは危険です。本当に使う可能性があるかを冷静に判断し、可能性が低い場合は処分しましょう。

1-3. 「もったいない」への対処法

「もったいない」という感情は、日本人特有の文化的な背景からくるものです。しかし、物を所有し続けることで、生活空間が狭くなり、ストレスが溜まることを理解する必要があります。

- 不要になった物は、リサイクルや寄付をする:捨てることに抵抗がある場合は、リサイクルショップに売ったり、慈善団体に寄付するのも良い方法です。そうすることで、「捨てる」という罪悪感から解放されます。

- 写真に撮って記録する:思い出の品で捨てにくい物については、写真に撮ってデジタルデータとして残すことで、物理的な物を手放すことができます。

1-4. ご主人との話し合いが重要

ご主人とじっくり話し合い、物の価値観や片付けに対する考え方を共有することが大切です。感情的に言い争うのではなく、お互いの気持ちを理解し合い、具体的なルールを決めていきましょう。

ステップ2:収納を見直す!効率的な収納術

捨てる作業と並行して、収納方法を見直すことも重要です。

2-1. 収納スペースの最大活用

- 垂直収納:棚やラックを活用して、空間を有効活用しましょう。100均の箱だけでなく、サイズに合った収納ボックスを選ぶことが重要です。

- 壁面収納:壁に棚やフックを取り付けることで、収納スペースを増やすことができます。

- デッドスペースの活用:ベッド下やソファ下などのデッドスペースも有効活用しましょう。

2-2. 収納用品の選び方

収納用品を選ぶ際には、以下の点を考慮しましょう。

- サイズ:収納する物のサイズに合ったものを選びましょう。

- 素材:耐久性があり、清潔に保ちやすい素材を選びましょう。

- デザイン:インテリアに合うデザインを選びましょう。統一感を持たせることで、見た目もスッキリします。

2-3. スタッドレスタイヤの収納

スタッドレスタイヤは、ベランダやバルコニーに収納できる専用のラックを使うのがおすすめです。劣化を防ぐためにも、カバーは必須です。

ステップ3:インテリアで空間を美しく!

片付けが完了したら、インテリアで空間を美しく演出しましょう。

3-1. 色の効果

グレーは、落ち着きと清潔感を演出する効果があります。壁や家具にグレーを取り入れることで、空間が広く感じられます。また、他の色との組み合わせも容易で、様々なインテリアスタイルに合わせやすい色です。

3-2. シンプルで機能的な家具を選ぶ

シンプルで機能的な家具を選ぶことで、空間を広く見せることができます。また、収納付きの家具を選ぶことで、収納スペースを増やすことも可能です。

3-3. 照明を効果的に使う

適切な照明を使うことで、空間の雰囲気を大きく変えることができます。間接照明などを活用することで、リラックスできる空間を作ることができます。

3-4. グリーンを取り入れる

観葉植物などを置くことで、空間に癒しを与え、生活の質を高めることができます。

ステップ4:家族で協力!習慣化が重要

片付けは、一人だけで行うのではなく、家族全員で協力することが大切です。

4-1. 家族会議を開く

家族会議を開き、片付けのルールや役割分担を決めることが重要です。4歳のお子さんにも、簡単な片付けの役割を割り当てることで、協力を促すことができます。

4-2. 習慣化を意識する

毎日少しずつ片付ける習慣を身につけることが重要です。例えば、寝る前に10分間片付ける時間を作るなど、小さなことから始めましょう。

4-3. ご主人への働きかけ

ご主人には、片付けの重要性を改めて伝え、具体的な協力をお願いしましょう。例えば、週末に一緒に片付けをする時間を設けるなど、具体的な行動を促すことが大切です。

専門家のアドバイス:整理収納アドバイザーの視点

整理収納アドバイザーの視点から見ると、今回のケースは「収納不足」「物の多さ」「片付け習慣の欠如」「家族間の意識のずれ」が複雑に絡み合っていることが分かります。 まず、プロの整理収納アドバイザーに相談してみるのも一つの方法です。アドバイザーは、現状を客観的に分析し、具体的な解決策を提案してくれます。また、ご家族の状況に合わせた収納プランの作成や、片付けのノウハウを学ぶことができます。 さらに、ご主人とのコミュニケーションを円滑に進めるためのサポートも行ってくれます。

まとめ:小さな一歩から始めよう!

片付けは、すぐに結果が出るものではありません。しかし、小さな一歩を積み重ねることで、必ず効果が現れます。まずは、不要な物を処分することから始め、収納を見直し、インテリアを工夫することで、快適な生活空間を手に入れましょう。家族全員で協力し、継続することで、必ず理想の住まいを実現できます。