Contents

狭い住居と育児:虐待の定義と現実

ご心配されているように、住居の狭さだけで虐待と断定することはできません。 しかし、子どもの安全と健やかな成長を阻害する可能性がある環境であることは事実です。先輩方の言葉は、その懸念を表しているものと受け取れます。 虐待は、子どもの身体的・精神的・性的健康を害する行為全般を指し、住居の広さだけが判断基準ではありません。 適切な養育、安全な環境の確保、愛情のこもったケアが、虐待かどうかの重要なポイントです。

1Kマンションでの育児:安全対策と工夫

20㎡の1Kマンションで5ヶ月の赤ちゃんとの生活は、確かにスペースが限られています。しかし、適切な工夫と安全対策を行うことで、リスクを軽減することは可能です。

安全対策の具体例

* 家具の固定:地震やお子さんのいたずらで家具が倒れる危険性を減らすため、壁に固定しましょう。特に、本棚やテレビ台などは必須です。突っ張り棒や家具転倒防止ベルトなどを活用しましょう。

* 危険物の撤去・収納:洗剤、薬品、小さな部品など、赤ちゃんにとって危険なものは、手の届かない場所に収納しましょう。高い場所に置くだけでなく、ロック付きの収納ケースを使うのも効果的です。

* 床の安全:床に物を置かないように心がけ、滑り止めマットなどを活用して転倒防止対策をしましょう。ハイハイし始めた赤ちゃんには、特に重要な対策です。

* コンセントカバー:コンセントにカバーを取り付け、感電事故を防ぎましょう。

* 窓の安全対策:窓には、転落防止用の柵やストッパーを取り付けましょう。4階建てマンションということですので、これは特に重要です。

* 段差の解消:小さな段差でも、赤ちゃんにとっては危険です。マットなどを使い、段差を解消しましょう。

* 定期的な清掃:小さなゴミや埃も、赤ちゃんの健康に影響を与える可能性があります。こまめな清掃を心がけましょう。

空間を有効活用する工夫

* 収納術:限られた空間を有効活用するために、収納術を工夫しましょう。壁面収納、折りたたみ家具、収納ボックスなどを活用することで、空間を広く見せることができます。

* マルチファンクション家具:ソファベッドや収納付きベッドなど、複数の機能を持つ家具を活用しましょう。

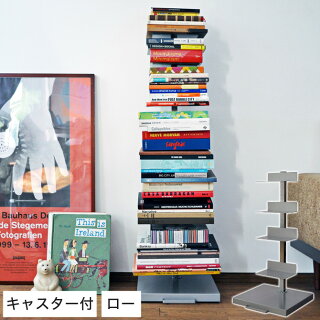

* 垂直空間の活用:棚やフックなどを活用して、垂直方向の空間を有効活用しましょう。

* ミニマリスト的な生活:本当に必要なものだけを厳選し、不要なものは処分しましょう。

専門家の意見:保育士・児童福祉司の視点

保育士や児童福祉司の専門家によると、住居の広さだけが虐待の判断基準ではないものの、子どもの安全と発達に配慮した環境の確保は必須です。 20㎡の空間で、上記の安全対策を徹底し、子どもの活動範囲を確保できるよう工夫することで、虐待と判断されるリスクは軽減できます。しかし、子どもの成長に合わせて、より広い住居への転居を検討することも必要です。

引っ越し問題:夫との話し合いと経済的な対策

ご主人と引っ越しについて話し合う際には、具体的なリスクとメリットを提示することが重要です。 例えば、「マンションの老朽化による危険性」「子どもの成長に合わせた空間の必要性」「安全対策にかかる費用」などを具体的に説明しましょう。

引っ越し費用がネックになっている場合は、以下の方法を検討してみましょう。

* 家賃補助制度:自治体によっては、家賃補助制度がある場合があります。

* 引っ越し費用補助:会社によっては、引っ越し費用補助制度がある場合があります。

* クラウドファンディング:引っ越し費用を賄うためのクラウドファンディングを検討することもできます。

* 親族への相談:親族に経済的な援助を求めることも検討できます。

まとめ:安全と安心のバランス

狭い住居での育児は確かに大変ですが、適切な安全対策と工夫、そしてご夫婦間の良好なコミュニケーションによって、安全で安心な環境を築くことは可能です。 しかし、子どもの成長や安全を第一に考え、将来的な住居の変更も視野に入れて検討することが大切です。 虐待の線引きは曖昧な部分もありますが、常に子どもの安全と健やかな成長を最優先に考え、行動することが重要です。 必要に応じて、児童相談所や専門機関に相談することも検討しましょう。