Contents

犬は飼い主の感情を察知する?朝の大人しい様子とケージ破壊の謎

愛犬の行動変化に戸惑っていらっしゃるんですね。結論から言うと、犬は飼い主の感情、特にストレスや怒りを察知する能力が高いと言われています。昨日、あなたがイライラし、主人に怒りをぶつけたことが、愛犬の朝の大人しい様子に影響している可能性は十分にあります。

犬は人間以上に、微妙な表情の変化や声のトーン、体臭の変化などに敏感です。あなたがイライラしていた時の雰囲気、声の高さ、表情、そしてその後の主人への怒りといった状況全体を、愛犬は敏感に感じ取っていたと考えられます。 そのため、普段の活発さとは異なる、おとなしい様子を見せたのでしょう。

しかし、帰宅後のケージ破壊や活発な行動は、朝の大人しさとは別の理由が考えられます。これは、「ストレス反応」の一種かもしれません。朝の大人しさは、恐怖や不安による抑圧状態だったのに対し、帰宅後の行動は、溜まったストレスや不安の爆発と言えるでしょう。

犬のストレスサインと原因究明

犬がストレスを感じているサインは様々です。今回のケースでは、朝の大人しさ、ケージ破壊、噛みつき、飛びつき、いたずらなどが挙げられます。他にも、食欲不振、過剰なグルーミング、落ち着きのなさ、排泄の失敗などもストレスサインとして現れることがあります。

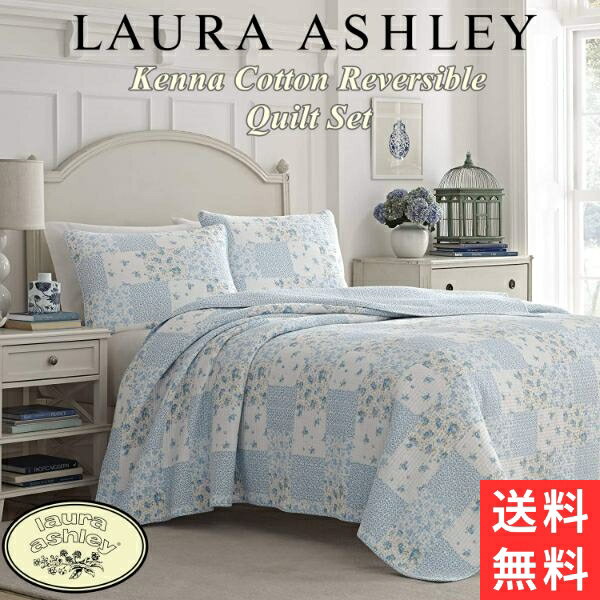

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

犬のストレス原因を特定する

愛犬のストレス原因を特定するために、以下の点を振り返ってみましょう。

- 環境の変化: 引越し、家族構成の変化、新しいペットの導入など

- 生活リズムの変化: 散歩時間や食事時間の変更など

- トレーニング方法: 厳しすぎるしつけや、理解できないトレーニング方法

- 健康状態: 病気や怪我による痛みや不快感

- 分離不安: 飼い主と離れることへの不安

- 社会化不足: 子犬期の社会化不足による人間や他の犬への恐怖心

- 飼い主の感情: ストレス、不安、怒りなど

今回のケースでは、飼い主の感情が大きな要因の一つと考えられますが、その他にも、8ヶ月という年齢から、思春期に当たる可能性もあります。 思春期を迎えた犬は、独立心が強まり、反抗的な行動を取ることも珍しくありません。

具体的な対処法と愛犬との良好な関係構築

愛犬との良好な関係を築き、ストレスを軽減するために、以下の具体的な対策を講じましょう。

1. 飼い主自身の感情コントロール

まず、飼い主であるあなたが自身の感情をコントロールすることが重要です。イライラした時は、深呼吸をする、散歩に出かける、音楽を聴くなど、冷静になるための工夫をしましょう。犬に対して怒りをぶつけることは、決して良い方法ではありません。

2. しつけの見直し

しつけは、優しく、根気強く、褒めて伸ばすことが大切です。無理強いせず、犬のペースに合わせて行いましょう。専門のドッグトレーナーに相談することも有効です。

3. 環境の改善

ケージ内での破壊行動は、ケージが狭すぎる、快適でない、または分離不安が原因かもしれません。ケージのサイズや環境を見直し、安全で快適な空間を提供しましょう。ケージの中に、愛犬が落ち着けるベッドや玩具を入れてあげましょう。

4. 十分な運動と遊び

柴犬は活発な犬種です。十分な散歩や運動、遊びの時間を確保することで、ストレスの発散に繋がります。遊びを通して、信頼関係を構築することも大切です。

5. 適切なトレーニング

噛みつきや飛びつきなどの問題行動には、適切なトレーニングが必要です。ポジティブな強化を用いたトレーニングを行い、良い行動には褒めて強化し、悪い行動には無視をするなどの方法が効果的です。

6. 専門家への相談

問題行動が改善しない場合、または原因が特定できない場合は、獣医や動物行動学者に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策を見つけることができるでしょう。

インテリアとの調和:愛犬と快適に暮らすための空間づくり

愛犬と快適に暮らすためには、インテリアにも配慮が必要です。

犬に安全な家具選び

犬が噛んだり、引っ掻いたりしても大丈夫な素材の家具を選びましょう。例えば、天然木や頑丈な合成樹脂製の家具がおすすめです。また、尖った角や壊れやすいものは避け、安全な場所に収納しましょう。

犬が落ち着けるスペースの確保

愛犬が落ち着いて過ごせる、自分だけの空間を確保しましょう。犬用のベッドやクッションを用意し、静かで安全な場所に設置します。

色使いと素材

犬は色覚が人間とは異なるため、色の好みは直接的な影響は少ないですが、落ち着いた色調のインテリアは、犬のストレス軽減に役立つ可能性があります。また、汚れが落ちやすく、お手入れが簡単な素材を選ぶことも大切です。ブラウン系の家具は、落ち着きを与え、汚れも目立ちにくいのでおすすめです。

まとめ

愛犬の行動変化は、飼い主の感情や環境、健康状態など様々な要因が複雑に絡み合っている可能性があります。冷静に原因を分析し、適切な対策を講じることで、愛犬との良好な関係を築き、快適な生活を送ることが可能です。 専門家への相談も有効な手段ですので、必要であれば積極的に活用しましょう。