Contents

犬の吠え声:遊びと攻撃性の見分け方

犬が散歩中に他の犬に吠える原因は様々です。遊びたい気持ち、恐怖心、縄張り意識、攻撃性など、様々な感情が複雑に絡み合っている可能性があります。 飼い主さんからの「遊びたいのではないか?」という指摘は、犬の行動を正しく理解する上で重要な視点です。 しかし、遊びと攻撃性を区別することは、経験と観察力が必要です。

遊びたい時の犬の態度

犬が遊びたい時に見せる態度は、興奮と喜びが混ざった表現になります。具体的には、以下の様な行動が見られます。

- 尻尾を大きく振る:遊びへの期待感と興奮を表します。ただし、尻尾の振り方だけで判断するのは危険です。緊張や不安からくる尻尾の振り方もあります。

- 体を低くして前足を屈伸させる:遊びへの誘いを示す「プレイボウ」と呼ばれる姿勢です。これは明確な遊びのサインです。

- 口を開けて軽く唸る:威嚇ではなく、興奮や喜びの表現です。唸り声のトーンや表情に注意深く観察しましょう。低いトーンで、口角が少し上がっている場合は遊びのサインの可能性が高いです。

- じゃれつくような動き:他の犬に軽く飛びついたり、追いかけっこをしたりする行動が見られます。

- 遊びに誘うような鳴き声:高いトーンで、楽しげな鳴き声で他の犬にアプローチします。

攻撃的な時の犬の態度

一方、攻撃的な犬は、威嚇や支配を示す明確なサインを出します。

- 体を硬直させる:緊張状態を表し、攻撃の兆候です。

- 毛を逆立てる:警戒心や恐怖、怒りを示す明確なサインです。

- 直接的に吠える:高いトーンで鋭く吠え、威嚇します。唸り声も低く、険しい表情を伴います。

- 歯をむき出す:攻撃の意思表示です。

- 直接的に噛みつく:最も危険なサインです。すぐに状況を回避する必要があります。

1歳半の犬の社会化とトレーニング

3ヶ月前に里親になった1歳半の犬は、それまで室内でしか生活しておらず、社会化が不足している可能性が高いです。他の犬への吠えは、恐怖心や不安からくる反応である可能性も十分にあります。

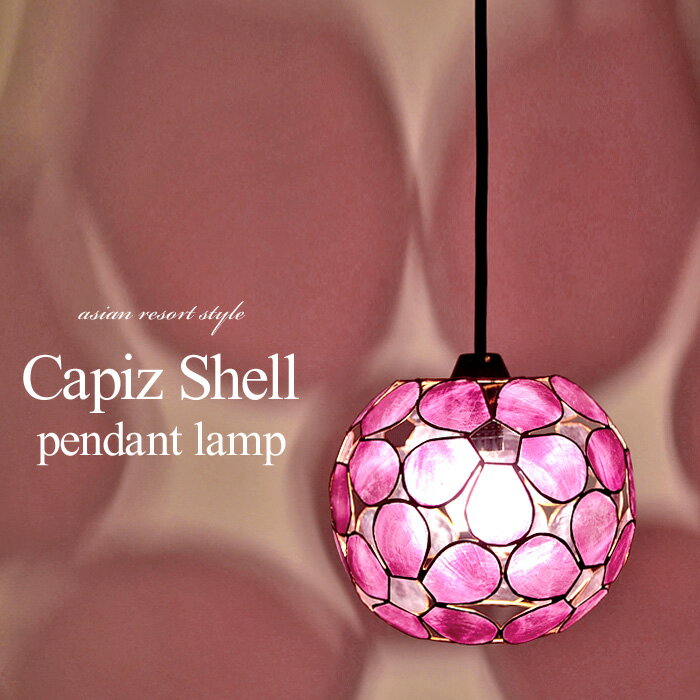

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

社会化トレーニング

まずは、犬に安全でポジティブな経験を積ませる「社会化トレーニング」が重要です。

- 安全な距離から他の犬を観察させる:いきなり近づけず、遠くから他の犬の様子を見せることから始めます。褒めて安心させましょう。 treatsなどのご褒美も効果的です。

- 穏やかな犬との出会い:性格が穏やかで、犬との交流に慣れている犬を選び、ゆっくりと距離を縮めていきます。 必ず飼い主さんの管理下で行いましょう。

- ポジティブな強化:吠えたり、緊張した様子を見せたら、叱るのではなく、落ち着いて優しく声をかけて、ご褒美を与えましょう。良い行動を褒めることで、犬は望ましい行動を学習します。

- 専門家のサポート:動物行動学者やドッグトレーナーに相談し、適切なトレーニング方法を学ぶことをお勧めします。

しつけ方法の見直し

「リードでチョン」や「ペットボトルにビー玉」といったしつけ方法は、犬によっては逆効果になる可能性があります。 犬が恐怖を感じ、さらに吠える原因になる場合もあります。 ポジティブな強化によるトレーニングに切り替えることを検討しましょう。

専門家のアドバイス

動物行動学の専門家によると、犬の行動を正しく理解し、適切なトレーニングを行うことが重要です。 吠え癖は、単に「しつけ」の問題ではなく、犬の感情や経験に基づいた行動であることを理解する必要があります。 無理強いせず、犬のペースに合わせて、ゆっくりと社会化を進めることが大切です。

具体的な改善策

1. **専門家への相談:** 動物行動学者やドッグトレーナーに相談し、犬の吠え癖の原因を特定し、適切なトレーニング方法を学びましょう。

2. **ポジティブな強化:** 吠える代わりに、良い行動(例えば、他の犬に近づいても吠えない、落ち着いて座っているなど)を褒めて、ご褒美を与えましょう。

3. **安全な環境の提供:** 散歩のルートや時間帯を調整し、犬が過度に興奮したり、恐怖を感じたりする状況を避けましょう。

4. **社会化トレーニングの継続:** 様々な犬や人と安全な距離から接し、徐々に距離を縮めていくことで、犬の社会性を高めましょう。

5. **適切なリードの選択:** 犬が引っ張ったり、興奮しすぎたりしないように、適切なリードを選びましょう。ハーネスを使うのも有効です。

6. **ご褒美の活用:** 犬が落ち着いていたり、良い行動をとったりした時に、おやつや言葉で褒めて、肯定的な強化を行いましょう。

まとめ

犬の散歩中の吠え癖は、遊びたい気持ち、恐怖心、攻撃性など様々な原因が考えられます。 遊びと攻撃性の違いを理解し、犬の行動をよく観察することが重要です。 専門家のアドバイスを受けながら、ポジティブな強化によるトレーニングと、段階的な社会化トレーニングを行うことで、犬の吠え癖を改善できる可能性があります。 焦らず、犬のペースに合わせて、根気強く取り組んでいきましょう。