Contents

特養における身体拘束の定義と法的根拠

高齢者介護施設における身体拘束は、利用者の意思に反して、身体の自由を制限する行為を指します。 部屋に鍵をかける、ユニットに閉じ込める、玄関に鍵をかけるといった行為は、状況によっては身体拘束に該当する可能性があります。 重要なのは、利用者の意思と、その行為が身体の自由を制限しているかどうかです。 単に安全確保のために行われる措置であれば、必ずしも身体拘束とはみなされませんが、利用者の自由を不当に制限する行為は、介護保険法や人権擁護の観点から問題となります。

具体的な法的根拠としては、介護保険法、障害者差別解消法、成年後見制度などが挙げられます。これらの法律は、利用者の尊厳と権利を尊重し、自立した生活を支援することを目的としています。身体拘束は、これらの法律に反する可能性があり、法的責任を問われるケースも存在します。

部屋への鍵かけ、ユニットへの閉じ込め、玄関への鍵かけ:それぞれのケースの法的解釈

* 部屋への鍵かけ: 利用者の意思に反して、部屋に鍵をかけて閉じ込める行為は、明確な身体拘束です。緊急時や、利用者自身に危険が及ぶ可能性がある場合を除き、正当な理由なく行うことは許されません。

* ユニットへの閉じ込め: ユニット全体へのアクセスを制限する行為も、状況によっては身体拘束に該当します。ユニット内での行動は比較的自由であっても、ユニット外への出入りが制限されている場合は、身体の自由を制限していると解釈される可能性があります。 ユニットの構造や、利用者の状態、施設の対応などを総合的に判断する必要があります。

* 玄関への鍵かけ: 帰宅願望のある利用者が施設から出ないように玄関に鍵をかける行為も、身体拘束に該当する可能性があります。 利用者の意思を尊重し、安全な環境を確保しつつ、より適切な対応(例えば、徘徊防止のための工夫、見守り体制の強化など)を検討する必要があります。

身体拘束を回避するための代替策と具体的な対策

身体拘束は、最後の手段としてしか許されません。 身体拘束に頼らず、利用者の安全と尊厳を確保するための代替策を検討することが重要です。

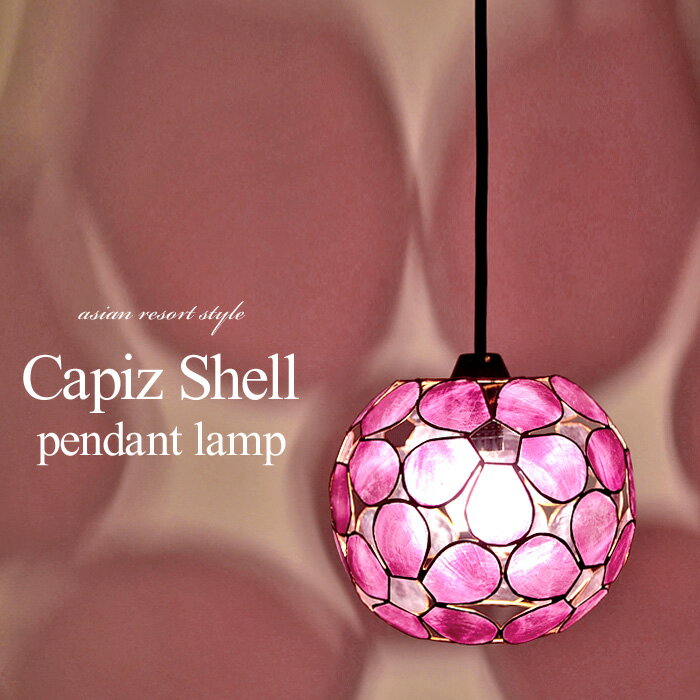

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

代替策の例

* 環境調整: 施設の環境を、利用者の状態に合わせて調整します。例えば、見やすいように家具の配置を変えたり、転倒防止のために床材を変更したりするなどです。 インテリアデザインの工夫によって、安全で快適な空間を作り出すことができます。

* 見守り体制の強化: 利用者の状態を常に把握し、適切な見守りを行う体制を構築します。 センサーやカメラなどを活用するのも有効です。

* 個別ケアプランの作成: 利用者一人ひとりの状態やニーズに合わせたケアプランを作成し、個別の対応を行います。

* 認知症ケア専門職の活用: 認知症の利用者に対しては、専門職の知識と経験を活かしたケアが必要です。

* 家族との連携: 家族と連携し、利用者の状態や要望を共有することで、より適切なケアを提供できます。

具体的なインテリアへの工夫

身体拘束を回避するため、インテリアにも工夫が必要です。

- 視覚的な刺激の軽減: 落ち着きのある色調の壁や家具を選び、視覚的な刺激を減らすことで、利用者の不安や興奮を軽減します。グレーやベージュなどの落ち着いた色調は、リラックス効果が期待できます。

- 安全性の高い家具の選択: 角のない家具や、転倒しにくい家具を選ぶことで、安全性を高めます。 また、床材も滑りにくい素材を選ぶことが重要です。

- 見やすい空間づくり: 視覚的な情報が分かりやすいように、家具の配置や照明に工夫を凝らします。 例えば、廊下には手すりを設置し、照明を明るくすることで、利用者の安心感を高めます。

- 自然光を取り入れる: 自然光は、利用者の心身のリラックスに効果があります。 カーテンやブラインドなどを活用して、適切な明るさを確保しましょう。

- 植物の配置: 観葉植物などを配置することで、空間の癒やし効果を高めることができます。 ただし、アレルギーや手入れの容易さなどを考慮する必要があります。

専門家の視点:倫理的な観点からの考察

身体拘束は、利用者の尊厳と権利を侵害する可能性があるため、倫理的な問題も伴います。 介護現場では、常に利用者の意思を尊重し、人権を擁護する姿勢が求められます。 専門家である介護士やケアマネジャーは、身体拘束を回避するための努力を怠ることなく、利用者の自立とQOL(生活の質)の向上に努める必要があります。

まとめ

特養における身体拘束は、法的にも倫理的にも問題となる可能性が高く、代替策を検討することが重要です。 インテリアデザインの工夫も、身体拘束を回避するための有効な手段の一つです。 利用者の安全と尊厳を確保するために、適切な環境整備とケアプランの作成、そして関係者間の連携が不可欠です。 常に利用者の意思を尊重し、安心して過ごせる環境づくりを目指しましょう。