Contents

現状把握と目標設定:まずは「見える化」から

まず、現状を把握することが大切です。部屋の散らかり具合に圧倒されてしまっているかもしれませんが、焦らず、一歩ずつ進めていきましょう。

1. 写真撮影で現状を「見える化」する

部屋全体、そして気になる箇所を写真に撮りましょう。写真に撮ることで、現状が客観的に把握しやすくなります。特に、何がどこにどれだけあるのか、把握できていない状態なので、写真撮影は非常に有効です。

2. 片付けの目標を設定する

「友達が遊びに来れる部屋にする」「勉強に集中できる空間を作る」「就活に臨める気持ちの良い部屋にする」など、具体的な目標を設定しましょう。目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。短期的な目標(例:週末までにベッド周りを片付ける)と長期的な目標(例:1ヶ月後には部屋全体を片付ける)を立てるのも効果的です。

家族とのコミュニケーション:理解と協力がカギ

ご家族の物まで部屋にあるという状況は、片付けを困難にしている大きな要因です。家族とのコミュニケーションを図り、協力体制を作る必要があります。

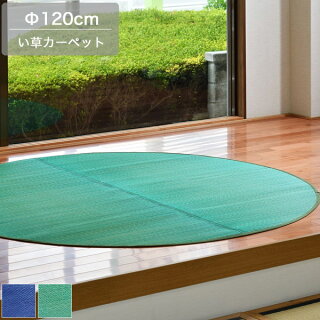

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 家族会議を開く

家族全員で話し合い、現状の問題点や解決策を話し合う時間を取りましょう。それぞれの持ち物について話し合い、整理・処分するものを明確にすることが重要です。

2. 個々の持ち物の所有権を明確にする

「これは私のもの」「これはお母さんのもの」など、それぞれの持ち物の所有者を明確にしましょう。所有者が明確になれば、処分する際にもスムーズに進められます。

3. 少しずつ片付けることを理解してもらう

一気に片付けようとせず、少しずつ片付けていくことを家族に伝えましょう。焦らず、継続することが大切です。例えば、「今週はクローゼットの中を整理する」など、具体的な計画を立てて共有することで、家族の理解と協力を得やすくなります。

片付けステップ:具体的な手順とコツ

部屋の片付けは、一気にやろうとせず、段階的に進めることが重要です。

1. 分類と仕分け:捨てる、残す、しまう

まず、部屋にあるものを「捨てる」「残す」「しまう」の3つのカテゴリーに分類します。

* 捨てる: 不要な物、壊れた物、古くなった物など。迷ったら捨てることをおすすめします。

* 残す: 必要な物、大切な物、頻繁に使う物など。

* しまう: 必要な物だが、頻繁には使わない物など。収納スペースにしまうことで、部屋をすっきりさせることができます。

2. ゴミ袋を複数用意する

ゴミ袋を「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ゴミ」など、種類別に用意しましょう。分別をしながら片付けていくことで、作業がスムーズに進みます。

3. 母とのコミュニケーション:丁寧に説明する

お母様との衝突を避けるためには、捨てる前に丁寧に説明することが大切です。不要な理由を具体的に説明し、理解を得る努力をしましょう。「この服はもう着ていないので、処分しても良いでしょうか?」など、具体的な言葉で伝えることが重要です。

4. 収納方法を見直す:適切な収納アイテムを活用

収納方法を見直すことで、部屋をすっきりさせることができます。収納ボックス、引き出し、棚など、適切な収納アイテムを活用しましょう。

* 垂直収納: 服や書類などを立てて収納することで、スペースを有効活用できます。

* ラベリング: 収納ボックスなどにラベルを貼ることで、どこに何が入っているのかが分かりやすくなります。

5. 定期的な見直し:リバウンドを防ぐ

片付けが終わった後も、定期的に見直しを行いましょう。不要な物が溜まらないように、こまめな整理整頓を心がけることが重要です。

勉強環境の改善:集中できる空間を作る

勉強に集中できる環境を作ることも重要です。

1. 勉強スペースを作る

机の上を整理整頓し、勉強に必要なものだけを置くようにしましょう。余計なものが視界に入らないようにすることで、集中力が向上します。

2. 照明を工夫する

適切な明るさの照明を使うことで、目の疲れを軽減し、集中力を高めることができます。

3. 音楽やアロマを活用する

集中できる音楽やアロマを焚くことで、リラックス効果を高め、勉強の効率を上げることも可能です。ただし、周囲に迷惑がかからないように注意しましょう。

専門家のアドバイス:整理収納アドバイザーの視点

整理収納アドバイザーに相談することも有効です。整理収納アドバイザーは、片付けのプロフェッショナルです。一人では解決できない場合、専門家の力を借りることを検討してみましょう。

まとめ:小さな一歩から始めよう

片付けは、一気にやるのではなく、少しずつ進めていくことが大切です。焦らず、自分のペースで進め、少しずつ部屋をきれいにしていきましょう。家族とのコミュニケーションを図り、協力体制を作ることも重要です。そして、自分にとって心地よく、勉強や就活に集中できる空間を作り上げましょう。就活も間近、試験も近いという状況ですが、焦らず、まずは小さな一歩から始めてみてください。