Contents

高齢者の片付け問題:背景と課題

ご家族の状況、お気持ち、よく分かります。高齢者の片付け問題は、単なる「片付けられない」という問題ではなく、心理的な要因や身体的な制約、そして家族関係が複雑に絡み合った、非常にデリケートな問題です。 「捨てる」という行為は、単なるモノの処分ではなく、思い出や過去の自分との決別を意味することもあります。そのため、抵抗感が強く、なかなか進まないのは当然のことです。

解決へのステップ:段階的なアプローチ

いきなり全てを片付けるのではなく、段階的に進めていくことが重要です。焦らず、母との信頼関係を築きながら、ゆっくりと進めていきましょう。

ステップ1:まずは話し合いから始める

いきなり「片付けよう!」と迫るのではなく、母の気持ちに寄り添うことから始めましょう。

* 共感する:「お母さんの趣味の物がたくさんあって、大変そうだね」と、母の立場に立って共感の言葉を伝えましょう。

* 心配事を聞く:「何か困っていることはある?」と、具体的な困り事を聞き出します。収納スペースが足りない、物が探しにくいなど、具体的な問題点を把握することが重要です。

* 目標を共有する:「一緒に、お母さんが快適に過ごせるように部屋を整理整頓しよう」と、具体的な目標を共有します。

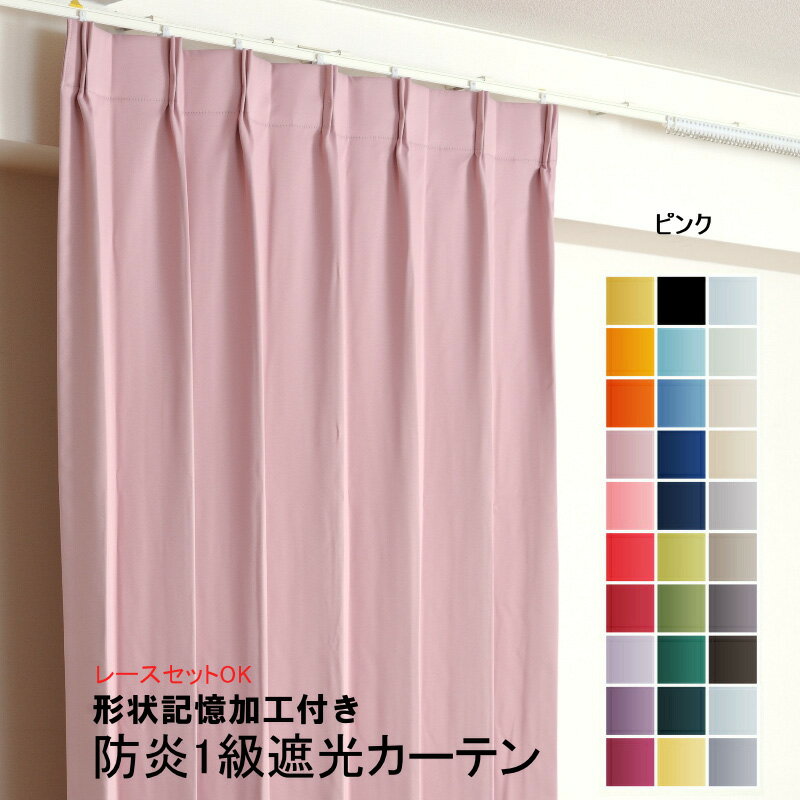

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ステップ2:専門家の力を借りる

整理収納アドバイザーや、高齢者向けのサポートサービスの活用を検討しましょう。専門家は、客観的な視点と整理収納のノウハウを提供してくれます。

* 整理収納アドバイザーの役割:彼らは、単に物を片付けるだけでなく、クライアントの生活スタイルや価値観を理解した上で、最適な収納方法を提案してくれます。

* 高齢者向けサポートサービス:自治体によっては、高齢者の生活支援サービスを提供している場合があります。片付けのサポートだけでなく、心のケアなども含めて相談できる場合があります。

ステップ3:具体的な整理方法

専門家のアドバイスを参考に、具体的な整理方法を計画しましょう。

* 「捨てる」ではなく「選別する」:「捨てる」という言葉は抵抗感を与えます。「選別する」「手放す」など、より穏やかな表現を使う方が効果的です。

* カテゴリー別に整理:本、ゲーム、衣類など、カテゴリー別に分けて整理することで、全体像を把握しやすくなります。

* 思い出の品への対応:思い出の品は、写真に撮ってデジタル化したり、特別な場所に保管したりするなど、物理的なスペースを圧迫しない方法を考えましょう。

* 少しずつ進める:一気に片付けようとせず、1日1時間など、無理のない範囲で進めていくことが重要です。

* 新しい収納方法の導入:適切な収納用品を使うことで、整理しやすくなります。例えば、引き出し式の収納ケースや、ラベル付きの収納ボックスなど。

ステップ4:継続的な管理

整理が終わった後も、継続的な管理が必要です。

* 定期的な見直し:定期的に部屋を見直し、不要な物を処分していく習慣を身につけましょう。

* 買い物のルールを作る:新しい物を買う前に、不要になった物を処分するルールを設けることが重要です。

* 家族で協力する:兄とも協力して、定期的に部屋の整理を行うようにしましょう。

専門家の視点:心理的な側面への配慮

整理収納アドバイザーの視点から、この問題へのアプローチについて解説します。高齢者の片付け問題は、単なるモノの整理ではなく、心理的な抵抗が大きな課題です。長年蓄積された思い出や、モノへの執着は、簡単に手放せるものではありません。そのため、まず母の気持ちに寄り添い、共感することが重要です。

「捨てる」という行為を強要するのではなく、「選別する」「手放す」という表現を使うことで、抵抗感を軽減することができます。また、写真に撮ってデジタル化したり、思い出の品を専用の箱に保管したりするなど、思い出を大切にしながら整理を進める方法も有効です。

まとめ:家族の協調と継続的な努力が大切

片付けられない母への対応は、時間と忍耐を要する課題です。しかし、家族間のコミュニケーションを大切にしながら、段階的に、そして継続的に取り組むことで、必ず解決の糸口が見つかるはずです。専門家の力を借りながら、母と協力して、快適な生活空間を築いていきましょう。