Contents

鳴かない猫は珍しい?猫の鳴き声の謎

猫の鳴き声は、人間とのコミュニケーションにおいて重要な役割を果たします。しかし、すべての猫が同じようによく鳴くわけではありません。質問者様のお宅の猫のように、ほとんど鳴かない猫もいるのです。これは必ずしも異常ではありませんが、その原因や、猫の健康状態との関連性について理解しておくことは大切です。

獣医師の先生は、幼少期の経験が鳴きにくさに影響している可能性を示唆されましたが、これは一つの可能性に過ぎません。猫の性格や個体差、そして遺伝的な要因も大きく関わってきます。中には、生まれつきあまり鳴かない猫もいるのです。

猫が鳴かない理由:様々な可能性を探る

* 性格:猫の性格は多様で、おとなしく、あまり鳴かない猫もいます。これは決して問題ではありません。

* 遺伝:猫の鳴きやすさは遺伝的な要素も持っています。親猫が鳴かない猫であれば、子猫も鳴きにくい傾向があるかもしれません。

* 幼少期の経験:質問者様のように、幼少期に親猫から十分な愛情を受けられなかった、もしくは兄弟猫との競争が激しかったなどの経験が、鳴きにくさに影響している可能性があります。しかし、これはあくまで可能性の一つであり、必ずしもそうとは限りません。

* 健康状態:まれに、病気や怪我などが原因で鳴きにくくなる場合があります。特に、喉の病気や口腔内の問題、神経系の問題などが考えられます。

幸せな猫を見分けるポイント:鳴き声以外のサインに注目

猫が幸せかどうかは、鳴き声だけで判断することはできません。鳴かない猫の場合、他の行動や様子を観察することで、健康状態や幸福度を判断する必要があります。

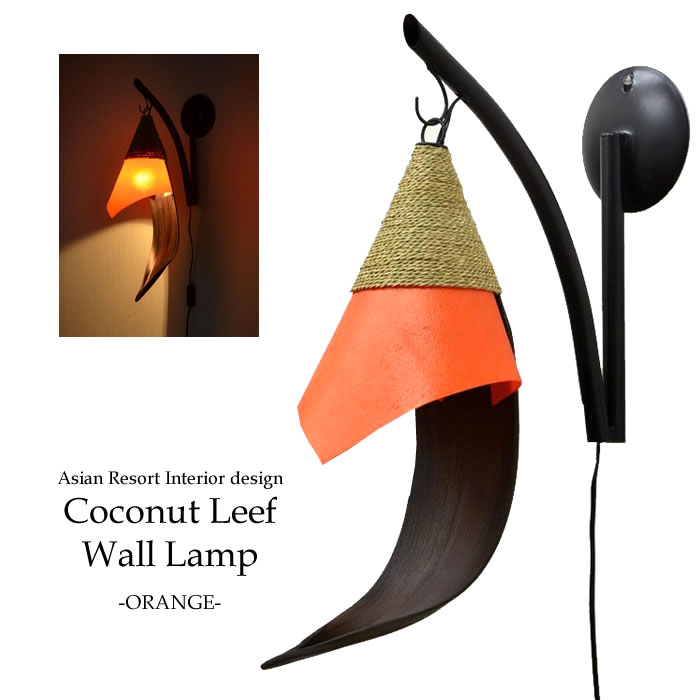

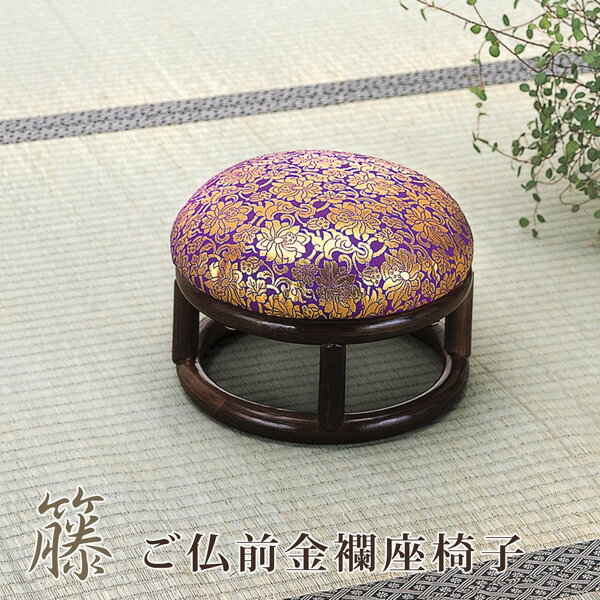

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

幸せな猫のサイン:行動と見た目から読み解く

* 活発な動き:質問者様のお宅の猫のように、じゃれ合いや遊びを通して活発に動いていることは、健康で幸せな状態を示す重要なサインです。

* 食欲旺盛:きちんと食事を食べているかどうかも重要な指標です。食欲不振は病気のサインである可能性があります。

* 毛並みの状態:健康な猫は、毛並みがつやつやとしています。毛がパサパサしていたり、抜け毛が多い場合は、健康状態に問題がある可能性があります。

* 排泄の状態:便通や排尿の状態もチェックしましょう。異常があれば、すぐに獣医師に相談しましょう。

* 睡眠:適切な睡眠時間を確保できているかも重要です。過剰な睡眠や不眠は、病気のサインである可能性があります。

* ゴロゴロと喉を鳴らす:ゴロゴロと喉を鳴らすのは、猫がリラックスして幸せな状態であることを示すサインです。質問者様のお宅の猫は、ゴロゴロと喉を鳴らしながら寝そべっているとのことですので、これは良い兆候です。

* 人との触れ合い:飼い主さんと触れ合うことを楽しんでいるかどうかも重要です。撫でられるのを嫌がったり、逃げようとする場合は、何かストレスを抱えている可能性があります。

具体的なチェック方法と獣医への相談

定期的な健康診断は、猫の健康状態を把握する上で非常に重要です。特に、高齢猫や持病のある猫は、より頻繁な検査が必要です。

* 体重測定:定期的に体重を測定し、急激な増減がないか確認しましょう。

* 毛並みのチェック:毎日ブラッシングをして、毛並みの状態や皮膚の状態をチェックしましょう。

* 排泄物のチェック:便の色や形、尿の色などに異常がないか確認しましょう。

* 行動の変化:いつもと違う行動や様子に気づいたら、すぐに獣医師に相談しましょう。

専門家の意見:獣医師からのアドバイス

獣医師は、猫の健康状態を判断する上で最も信頼できる専門家です。何か気になることがあれば、すぐに獣医師に相談しましょう。早期発見・早期治療が、猫の健康を維持する上で非常に重要です。

まとめ:鳴かない猫への接し方と健康管理

猫が鳴かないからといって、必ずしも不幸なわけではありません。しかし、猫の健康状態を把握するために、鳴き声以外のサインにも注意深く目を向け、定期的な健康診断を怠らないことが大切です。 質問者様のお宅の猫は、活発に遊び、ゴロゴロと喉を鳴らしながら寝そべっているとのことですので、今のところは健康で幸せに暮らしている可能性が高いと言えます。しかし、些細な変化にも気づき、必要に応じて獣医師に相談することで、猫とのより長く、幸せな生活を送ることができるでしょう。 インテリアとは直接関係ありませんが、猫が快適に過ごせるような環境づくり(例えば、猫が安全に遊べるスペースの確保、快適な寝床の用意など)も、猫の幸福度を高める上で重要です。 例えば、猫が落ち着いて過ごせるようなグレーの落ち着いた色のベッドや、遊びやすいグレーの猫用おもちゃなどを用意するのも良いかもしれません。