Contents

法定地上権と競売物件購入に関する疑問点への回答

競売物件の購入、特に法定地上権が絡むケースは複雑で、専門家のアドバイスが不可欠です。以下、質問への回答と注意点、具体的なアドバイスを提示します。

① 相続人との交渉について

競売物件の所有者が亡父から相続したと記載されている場合、売却対象外の物件(平屋の一軒家)に関する話し合いは、相続人全員と行う必要があります。相続人の特定は、戸籍謄本などの公的書類を確認することで可能です。所有者とされるご子息以外にも相続人がいる可能性があり、全員の同意を得なければ、法定地上権の処理や土地の分筆は困難です。不動産会社や弁護士に相談し、相続人の特定と交渉を進めることを強くお勧めします。

② 法定地上権の範囲について

法定地上権の範囲は、建物の存続に必要な最小限の土地とされています。具体的には、建物の占有部分と、その建物の利用に必要な通路部分などが含まれます。質問にある図の斜め部分も、建物の利用に必要であれば法定地上権の範囲に含まれる可能性があります。しかし、その範囲は裁判例や具体的な状況によって異なり、専門家(測量士や弁護士)による判断が必要です。

③ 土地の分筆について

法定地上権の範囲が確定し、売却対象外の所有者と合意できれば、土地の分筆は可能です。分筆には、測量を行い、登記手続きを行う必要があります。契約としては、土地の境界確定に関する合意書、分筆登記に関する委任状などを締結する必要があります。この手続きは複雑なため、不動産会社や司法書士に依頼することをお勧めします。

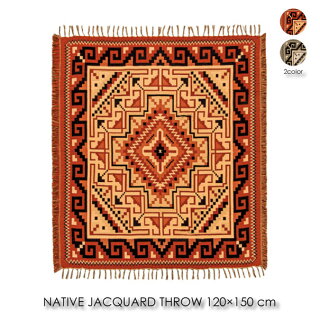

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

④ 建物の建て替えについて

法定地上権が設定されている場合、建て替えは原則として自由ではありません。建て替えを行うには、地主(共同住宅の土地の所有者)の同意が必要となります。ただし、建物の老朽化が著しい場合などは、地主の同意を得られる可能性もあります。この点についても、弁護士に相談し、法的な手続きを踏まえる必要があります。

⑤ 賃貸契約に関する注意点

競売物件の賃貸借契約は、競売手続きの影響を受ける可能性があります。競売開始決定後、賃貸借契約は抵当権に劣後するため、競売によって賃貸借契約は解除される可能性があります。質問にある「賃貸権は抵当権に後れる。ただし代金納入付日から6ヶ月間引き渡しが猶予される。または、賃貸権は差し押さえ後に期限が経過している」という記述は、この点を示しています。入居者との賃貸契約更新や新たな契約締結にあたっては、競売手続きの状況を十分に把握し、不動産会社と連携して対応する必要があります。

⑥ 売却対象物件の売却について

売却対象物件の所有者が亡父名義であるため、相続手続きを経て名義変更を行う必要があります。相続手続き完了後、相続人(ご子息など)が売却することになります。不動産会社は、この手続きをサポートできますが、相続関係が複雑な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

専門家への相談の重要性

法定地上権、競売物件、土地分筆、相続など、今回のケースは非常に複雑な法的・不動産に関する問題を含んでいます。不動産会社、弁護士、司法書士など、複数の専門家への相談を強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑え、円滑な手続きを進めることができます。

- 弁護士:法的な問題、交渉、契約書の作成など

- 司法書士:土地の登記、分筆登記など

- 不動産会社:物件の査定、売買交渉、賃貸管理など

- 測量士:土地の境界確定、面積測定など

これらの専門家と連携することで、スムーズな取引を進めることができます。