Contents

水道水中の放射性物質と植物への影響

近年、水道水への放射性物質の混入が懸念されるケースがあります。特に、ヨウ素131やセシウム137といった放射性物質が検出された場合、観葉植物への影響が心配になるのは当然です。結論から言うと、水道水に微量に含まれる放射性物質が、観葉植物に吸収され、人体に影響を与えるほどの放射線を放出する可能性は低いと言えます。ただし、状況によっては注意が必要なケースもありますので、詳しく見ていきましょう。

放射性物質の植物への吸収

植物は、根から水や養分を吸収します。そのため、水道水に含まれる放射性物質も、ごく少量ですが植物体内に取り込まれる可能性があります。しかし、植物による放射性物質の吸収率は、種類や物質によって大きく異なります。セシウム137は比較的吸収されやすい物質ですが、ヨウ素131は吸収されにくい傾向があります。さらに重要なのは、水道水に含まれる放射性物質の濃度は、通常非常に低いレベルに規制されているということです。

放射線量と人体への影響

植物が吸収した放射性物質から放出される放射線量は、一般的に非常に微弱です。人体に影響を与えるほどの放射線を植物から受ける可能性は、極めて低いと言えます。仮に植物が放射性物質を吸収していたとしても、その量や放出される放射線量は、自然放射線レベルを大きく上回ることはまずありません。

安全な水やりのための対策

とはいえ、不安を感じる方もいるでしょう。より安全に観葉植物を育てるために、以下の対策を検討してみましょう。

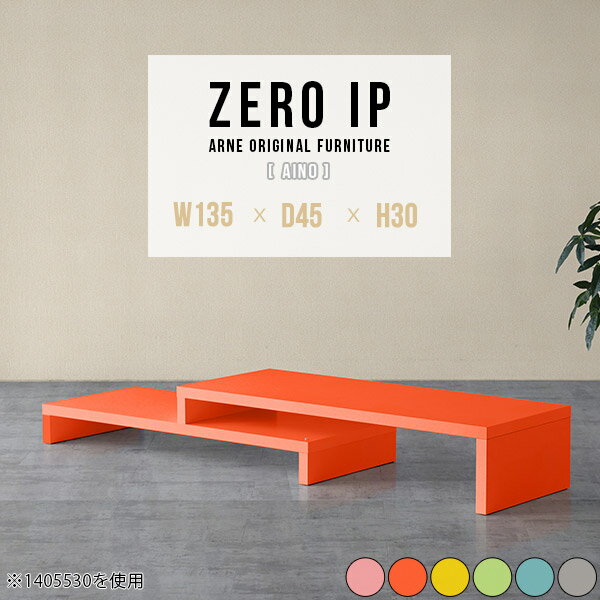

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 水道水の放射性物質濃度を確認する:お住まいの地域の自治体ホームページなどで、水道水の放射性物質濃度に関する情報を確認しましょう。もし、基準値を超えるような高濃度の放射性物質が検出されている場合は、代替の水源(ミネラルウォーターなど)を使用することを検討してください。

- 雨水や井戸水を利用する:可能であれば、雨水や井戸水を使用するのも一つの方法です。ただし、雨水の場合は、大気汚染物質が混入している可能性があるため、注意が必要です。井戸水の場合は、水質検査を行うことをお勧めします。

- 定期的な土壌の入れ替え:長期間同じ土壌を使用していると、放射性物質が蓄積される可能性があります。定期的に土壌を入れ替えることで、放射性物質の蓄積を防ぐことができます。鉢植えの場合は、植え替えを検討しましょう。

- 植物の管理:植物の生育状態を注意深く観察し、異常が見られた場合は、専門家に相談しましょう。

専門家の意見:植物と放射線

環境科学の専門家によると、「植物は放射性物質を吸収しますが、その量は非常に微量であり、人体に影響を与えるほどの放射線を放出することはまずありません。過度に心配する必要はありませんが、不安な場合は、水道水の放射性物質濃度を確認し、必要に応じて対策を講じることをお勧めします。」とのことです。

インテリアにおける観葉植物の役割と選び方

観葉植物は、インテリアにおいて空気清浄効果や癒し効果をもたらす重要な役割を果たします。放射能汚染のリスクを考慮しつつ、適切な管理を行うことで、安心してインテリアに取り入れることができます。

観葉植物を選ぶポイント

観葉植物を選ぶ際には、以下の点を考慮しましょう。

- 部屋の明るさ:日陰でも育つ植物、日当たりの良い場所を好む植物など、部屋の明るさに合った植物を選びましょう。

- 部屋の広さ:植物の大きさと部屋の広さを考慮しましょう。大きくなりすぎる植物は、狭い部屋では不向きです。

- お手入れのしやすさ:初心者でも育てやすい植物を選ぶことが大切です。水やりの頻度や肥料の必要性などを確認しましょう。

- デザイン性:部屋のインテリアに合ったデザインの植物を選びましょう。葉の色や形、鉢のデザインなども考慮すると良いでしょう。

具体的な観葉植物の例

* ポトス:育てやすく、様々な環境に適応します。

* サンスベリア:空気清浄効果が高いと言われています。

* ドラセナ:種類が豊富で、インテリアに合わせやすいです。

* モンステラ:特徴的な葉が魅力的です。

まとめ:安心安全な観葉植物との暮らし

水道水に含まれる微量の放射性物質が、観葉植物を通して人体に影響を与える可能性は低いと言えます。しかし、不安を感じる場合は、水道水の放射性物質濃度を確認し、必要に応じて対策を講じることで、より安心して観葉植物と暮らすことができます。 植物選びから適切な管理まで、インテリアの一部として植物を楽しむための情報を、当サイト「いろのくに」で発信しています。ぜひ、他の記事もご覧ください。