Contents

何も置かない水回りの実現方法:収納と掃除のステップ

水回りをスッキリと保ち、掃除の手間を省くためには、適切な収納と日々のこまめな掃除が不可欠です。何も置かない状態を維持するコツを、シンク、洗面台、浴室のそれぞれについて具体的な手順と収納方法を交えてご紹介します。

1. シンク周りの収納と掃除

- 食器の処理:食器を洗った後は、すぐに食器乾燥マットまたは布巾で丁寧に拭き、食器乾燥棚または食器棚に収納します。洗剤やスポンジで濡れた状態のまま放置しないことが重要です。

- 水切りカゴの処理:水切りカゴを使用する場合は、使用後すぐに洗剤で洗い、十分に乾燥させます。乾燥後は、シンク下や食器棚の収納スペースに収納しましょう。カゴ自体を小さくしたり、シンクに直接置かないタイプのものを選ぶのも有効です。

- スポンジ・洗剤の収納:スポンジは、使用後はよく洗い、風通しの良い場所で乾燥させます。専用の乾燥ホルダーを使用したり、吊るして収納することで、常に清潔に保てます。洗剤は、シンク下の引き出しなどに収納し、水滴がつかないように工夫しましょう。ボトルを詰め替え容器に移し替えて、見た目もスッキリさせましょう。

- シンクの掃除:食器洗い後、シンク全体をマイクロファイバークロスなどで拭いて水気を完全に拭き取ります。汚れがひどい場合は、適切な洗剤を使用し、その後よくすすいでから拭き上げます。毎日こまめな掃除を心がけることで、汚れが蓄積するのを防ぎます。

2. 洗面台の収納と掃除

- 洗面用具の収納:歯ブラシ、石鹸、洗顔料などは、すべて収納ケースや引き出しに収納します。壁掛け式の収納棚や、鏡裏の収納を活用するのも良いでしょう。見た目もスッキリとさせるために、統一感のある容器に詰め替えることをおすすめします。

- タオルの収納:使用済みのタオルは、洗濯カゴへ直行させます。清潔なタオルは、タオル掛けや収納棚に収納します。バスタオルやフェイスタオルを分けて収納すると、使い勝手が良くなります。

- 洗面台の掃除:使用後は、洗面台全体を拭いて水気を拭き取ります。特に水栓周りや排水口は、汚れが溜まりやすいので、こまめに掃除しましょう。定期的に、排水口の掃除も忘れずに行いましょう。

3. 浴室の収納と掃除

- シャンプー・リンスの収納:シャンプー、リンス、ボディソープなどは、すべてボトルを統一し、壁掛け式の収納棚やシャワーラックに収納します。浴室の床に物を置かないように心がけましょう。

- タオルの収納:使用済みのタオルは、洗濯カゴへ直行させます。清潔なタオルは、タオル掛けや収納棚に収納します。浴室乾燥機能を活用して、タオルを乾かすのも有効です。

- 浴室の掃除:お風呂上りは、浴室全体をシャワーで洗い流し、その後、マイクロファイバークロスなどで水気を拭き取ります。カビや水垢を防ぐために、定期的に浴室全体を掃除しましょう。換気も忘れずに行いましょう。

- 浴室乾燥機の活用:浴室乾燥機があれば、使用後は必ず換気扇を回し、浴室乾燥機能で乾燥させることで、カビの発生を抑えられます。

専門家からのアドバイス:整理収納アドバイザーの視点

整理収納アドバイザーの視点から、水回りをスッキリさせるためのアドバイスをいくつかご紹介します。

* **収納スペースの最大活用:** シンク下や洗面台下の収納スペースを最大限に活用するために、収納用品を工夫しましょう。引き出しタイプの収納ケースや、棚を調整できるラックなどを活用することで、デッドスペースをなくし、収納力をアップできます。

* **定位置を決める:** 全ての物に定位置を決めて収納することで、片付けがスムーズになり、散らかりにくくなります。家族全員で定位置を共有し、ルールを徹底しましょう。

* **定期的な見直し:** 定期的に収納を見直し、不要な物を処分しましょう。使っていない物や、劣化している物は、思い切って捨ててしまいましょう。

* **掃除しやすい素材を選ぶ:** 水回りには、掃除しやすい素材のものを選びましょう。例えば、ステンレス製のシンクや、撥水加工が施されたクロスなどは、お手入れが簡単です。

具体的な実践例:我が家の水回り収納

私の家では、シンク下には、引き出しタイプの収納ケースを使って、洗剤やスポンジ、食器乾燥マットなどを収納しています。洗面台下には、深さのある引き出しに、タオルや洗面用具を収納しています。浴室には、壁掛け式の収納棚にシャンプーやリンスなどを収納し、床に何も置かないようにしています。

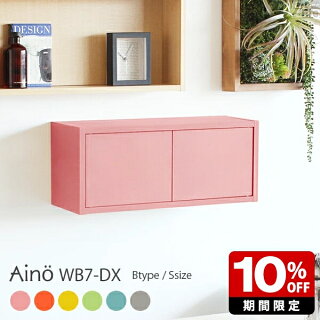

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

まとめ:習慣化が成功のカギ

水回りをスッキリと保つためには、日々のこまめな掃除と、適切な収納が不可欠です。今回紹介した方法を実践し、自分にとって最適な収納方法を見つけることで、快適な水回りを実現できるはずです。継続することが大切なので、まずは小さなことから始めて、徐々に習慣化していきましょう。