木造住宅と鉄筋コンクリート住宅の湿度差:その理由とは?

東京都内にお住まいの方で、以前は鉄筋コンクリート造の6階建てマンション、現在は木造1階建て住宅にお住まいとのこと。晴れた日なのに、湿度が以前の40%前後から70%に上昇したことに戸惑っていらっしゃるかと思います。この違いは、建物の構造と気候条件、そして建物の状態が大きく影響しています。

建材の違いが湿度を左右する

まず、建材の違いが大きな要因です。鉄筋コンクリートは、コンクリート自体が比較的吸放湿性が低いため、室内の湿度は外気の影響を受けにくいです。高層階であれば、さらに外気の直接的な影響を受けにくい傾向があります。一方、木造住宅は木材が吸放湿性に優れているため、外気の湿度変化を敏感に反映します。特に、1階は地面からの湿気を吸い上げやすいという特徴があります。

気密性と換気

次に、気密性と換気について考えてみましょう。鉄筋コンクリート造のマンションは、一般的に木造住宅よりも気密性が高い傾向があります。そのため、室内の空気が外気と入れ替わる頻度が低く、湿度が安定しやすいのです。一方、木造住宅は、気密性が低い場合が多く、外気の影響を受けやすいだけでなく、適切な換気が行われていないと、湿気がこもりやすいというデメリットがあります。

建物の状態

さらに、建物の状態も重要です。築年数やメンテナンス状況によって、建物の気密性や断熱性が変化します。古い木造住宅の場合、隙間風や雨漏りの可能性があり、湿度が高くなる原因となります。また、シロアリ被害なども、建材の劣化や湿気のこもりを招く可能性があります。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

70%という湿度:カビやダニの繁殖リスク

70%という湿度は、カビやダニの繁殖に適した環境です。健康被害を防ぐためにも、湿度管理は非常に重要です。

カビ・ダニの繁殖リスクと健康被害

高湿度環境では、カビやダニが繁殖しやすくなります。カビはアレルギー性疾患や呼吸器系の疾患を引き起こす可能性があり、ダニはアトピー性皮膚炎などの原因となることがあります。特に、小さなお子さんや高齢者のいる家庭では、注意が必要です。

具体的な対策:換気、除湿、そしてインテリア選び

では、具体的な対策を見ていきましょう。

1. 換気の徹底

* 窓を開けての自然換気:1日に数回、窓を開けて十分な換気を行うことが重要です。特に、朝と夕方は風の流れが良いため、効果的です。

* 換気扇の使用:キッチンや浴室の換気扇を積極的に使用しましょう。

* 24時間換気システムの活用:もしお住まいの住宅に24時間換気システムが設置されている場合は、適切に機能しているか確認し、フィルターの清掃や交換を行いましょう。

2. 除湿対策

* 除湿機の活用:梅雨時期や雨の日などは、除湿機を使用することで効果的に湿度を下げることができます。コンプレッサー式とデシカント式がありますが、状況に合わせて使い分けましょう。

* 除湿剤の使用:クローゼットや押入れなど、湿気がこもりやすい場所には除湿剤を使用しましょう。

* エアコンの除湿機能:エアコンの除湿機能も有効です。ただし、冷房と併用すると室温が下がりすぎる可能性があるので、注意が必要です。

3. インテリアによる湿度対策

インテリア選びも湿度対策に役立ちます。

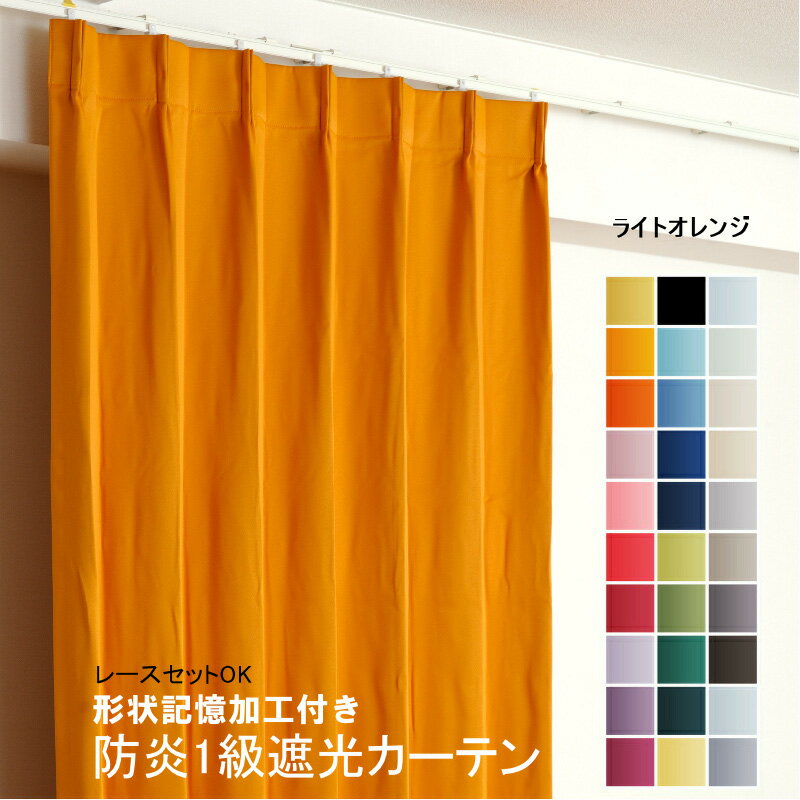

* 吸湿性の高い素材:家具やカーテンなどに、木や竹、綿などの吸湿性の高い自然素材を選ぶことで、室内の湿度調整に役立ちます。

* 通気性の良い家具:通気性の良い家具を選ぶことで、湿気がこもりにくくなります。

* 除湿効果のあるインテリア:珪藻土製のコースターや鉢など、除湿効果のあるインテリアを取り入れるのも有効です。

4. その他の対策

* 雨漏りのチェック:雨漏りが発生している場合は、すぐに修理を行いましょう。

* 断熱性の向上:断熱材の追加や窓の断熱対策を行うことで、結露の発生を抑え、湿度の上昇を防ぐことができます。

* 定期的な清掃:カビやダニの繁殖を防ぐために、定期的に清掃を行いましょう。

専門家の意見:建築士の視点

建築士の視点から見ると、木造住宅の湿度対策は、建物の構造や状態を理解することが重要です。適切な換気システムの設置や、断熱性能の向上などが有効な対策となります。また、定期的なメンテナンスを行うことで、建物の寿命を延ばし、湿度問題の発生リスクを軽減することができます。

まとめ:湿度対策で快適な住空間を

木造住宅の湿度対策は、換気、除湿、そしてインテリア選びなど、様々な要素が関わってきます。この記事で紹介した対策を参考に、快適な住空間を実現してください。 湿度が高いと、見た目にも影響します。例えば、ベージュの壁や家具は、湿気が多いと色褪せたり、カビが生えやすくなります。適切な湿度管理で、インテリアの色味を長く楽しむことができるでしょう。