Contents

原因を探る:桐たんすのシミと湿っぽさの謎

桐たんすに発生したシミと湿っぽさの原因は、いくつか考えられます。まず、水濡れ以外の可能性を探ることから始めましょう。ご質問にあるように、部屋に水源がなく、たんすの中も乾燥しているという状況から、一般的な水漏れによるシミとは考えにくいでしょう。

可能性1:木材内部からの湿気

桐材自体に含まれる水分が、何らかの原因で表面に滲み出てきている可能性があります。桐は通気性に優れる反面、湿度変化に敏感な木材です。長期間、湿度の高い環境に置かれていた場合、内部に蓄積された水分がゆっくりと表面に現れることがあります。特に、古い桐たんすの場合、木材の経年変化や内部構造の変化によって、このような現象が起こりやすくなります。

可能性2:油脂の滲み出し

桐たんすの仕上げ方法によっては、木材内部の油脂が時間をかけて表面に滲み出て、シミのように見える場合があります。特に、天然オイル仕上げやワックス仕上げなど、木材の呼吸を妨げない仕上げが施されている場合、この可能性が高いです。油脂は、湿っぽく感じる原因にもなります。

可能性3:カビや菌の繁殖

湿っぽい感触とシミの広がり方から、カビや菌の繁殖も考えられます。桐材は防虫効果があると言われますが、通気性が悪い状態や、湿度が高い環境が続くと、カビが発生する可能性があります。カビは、木材を腐食させ、変色や湿っぽさを引き起こします。

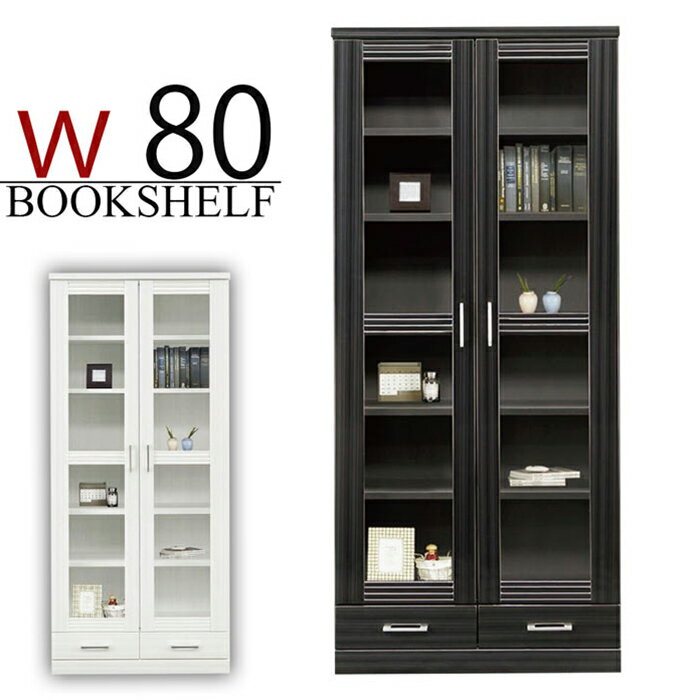

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

対処法:シミの状況と原因を特定し、適切な処置を

シミの原因を特定するには、以下の手順で確認してみましょう。

1. シミの拡大状況の観察

まずは、シミの広がり方を注意深く観察します。毎日同じ時間帯に写真撮影し、その変化を記録することで、シミの拡大速度やパターンを把握できます。これにより、原因特定の大きな手がかりとなります。

2. 触診による確認

シミの部分を触って、湿り気や粘り気、ざらつきなどを確認します。カビの場合は、特有の臭いがある場合もあります。

3. 専門家への相談

自己判断で処置を行う前に、家具修理業者や専門家への相談をおすすめします。写真や状況説明を添えて相談することで、的確なアドバイスや適切な処置方法を提案してもらえます。特に、カビが原因の場合、適切な消毒や処理が必要となるため、専門家の意見を仰ぐことが重要です。

具体的な対処方法と予防策

原因が特定できたら、適切な対処法を選びましょう。

木材内部からの湿気の場合

* 通気性の確保:桐たんすの周囲に十分な空間を確保し、通気を良くします。壁にピッタリとつけて設置している場合は、少し離して配置しましょう。

* 除湿剤の使用:たんすの中に除湿剤を入れて、内部の湿度をコントロールします。シリカゲルなどの吸湿剤が効果的です。

* 乾燥した環境の維持:部屋の湿度を常に50%以下に保つように心がけましょう。除湿機を使用したり、換気をこまめに行うことが重要です。

油脂の滲み出しの場合

* 専門家への相談:油脂の滲み出しは、木材の特性によるものなので、特別な対処法はありません。ただし、シミの見た目が気になる場合は、家具修理業者に相談し、研磨や再塗装などの処置を検討しましょう。

カビの繁殖の場合

* 専門業者への依頼:カビの除去は、専門業者に依頼することをお勧めします。自己処理でカビを除去しようとすると、かえって状況が悪化したり、健康被害を受ける可能性があります。業者に相談し、適切な消毒と処理を行いましょう。

* 原因究明と対策:カビの発生原因を特定し、再発防止策を講じることが重要です。湿気の多い場所での保管を避け、定期的な清掃と通気を心がけましょう。

予防策:桐たんすを長く美しく保つために

桐たんすを長く美しく保つためには、日頃から適切なメンテナンスを行うことが重要です。

- 定期的な清掃:柔らかい布で埃を丁寧に拭き取ります。湿った布で拭く場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。

- 通気性の確保:桐たんすは、壁や他の家具にぴったりとつけずに、少し空間を開けて設置しましょう。

- 湿度の管理:除湿剤を使用したり、換気をこまめに行うことで、湿度を常に適切に保ちましょう。

- 直射日光の回避:直射日光は、木材の変色や劣化を招くため、避けるようにしましょう。

- 定期的な点検:定期的に桐たんすの状態をチェックし、異常を発見したらすぐに対応しましょう。

まとめ:早期発見と適切な対処が大切

桐たんすのシミと湿っぽさは、様々な原因が考えられます。早期発見と適切な対処が、状態の悪化を防ぎ、たんすを長く美しく保つために重要です。自己判断で対処する前に、専門家への相談を検討し、的確なアドバイスを受けましょう。