Contents

9ヶ月柴犬の屋外飼育における熱中症対策:現状と改善点

9ヶ月齢の柴犬を屋外で飼育されているとのこと、ご心配ですね。熱中症は命に関わる危険性があるため、十分な対策が必要です。現在、土台で固定する大型の日陰と氷水を供給されているとのことですが、これだけでは十分とは言えません。柴犬は暑さに弱い犬種であるため、より包括的な対策が必要です。 特に、9ヶ月齢はまだ幼犬で、体温調節機能が未発達なため、熱中症のリスクが高いことを理解しておきましょう。

熱中症対策:具体的なステップ

1. 日陰の強化と工夫

現在、大型の日陰を作られているとのことですが、その効果を最大限に高める工夫が必要です。

- 日陰の場所:直射日光が全く当たらない場所を選びましょう。東向きや西向きは避け、北側や木陰などを利用するのが理想的です。風通しの良い場所も重要です。

- 日陰の素材:遮光率の高い素材を選びましょう。一般的な日よけよりも、より濃い色の生地や、複数枚重ねることで遮光効果を高めることができます。また、通気性を考慮し、風通しの良い素材を選ぶことも大切です。例えば、麻や綿などの天然素材は通気性が良いのでおすすめです。

- 地面の温度対策:地面からの照り返しも熱中症の原因となります。犬小屋の下に、コンクリートやアスファルトの照り返しを防ぐための断熱材(例えば、ウッドチップやゴムマットなど)を敷くことを検討しましょう。 涼感タイルなども効果的です。

- 換気:日陰の中に風が通り抜けるように工夫しましょう。小屋の構造によっては、換気扇を取り付けることも有効です。

2. 水分補給の改善

氷水は効果的ですが、常温の水も用意しましょう。冷たい水ばかりだと、犬の体に負担がかかる可能性があります。常に新鮮な水が飲めるように、複数個の水入れを用意し、こまめに交換することが重要です。

- 水飲み場の工夫:犬が快適に水を飲めるように、高さや形状に工夫を凝らし、飲みやすいようにしましょう。陶器製のボウルや、ステンレス製のボウルなど、様々なタイプがあります。材質によって温度変化も異なるので、夏場は涼しい素材を選ぶのがおすすめです。

- 水分補給の促進:水分補給を促すために、犬が好むタイプの給水器を使用するのも良いでしょう。例えば、噴水タイプの給水器は、水が常に循環しているので、新鮮な水を飲むことができます。また、少量ずつ頻繁に水を補給することも有効です。

3. 体温調節のための工夫

- 冷却マット:冷却マットは、犬の体温を下げるのに役立ちます。様々な素材の冷却マットがありますが、犬が快適に使える素材を選ぶことが重要です。例えば、大理石や陶器製の冷却マットは、自然な冷たさで犬をクールダウンさせるのに役立ちます。

- 濡れたタオル:暑い時は、濡れたタオルを犬にかけてあげましょう。ただし、長時間濡れたままにすると、かえって犬が冷えすぎてしまう可能性があるので、こまめに乾いたタオルに取り替える必要があります。

- 風通しの良い場所:風通しの良い場所に犬を移動させることも効果的です。扇風機を使用する場合は、直接風を当てないように注意しましょう。

4. 室内への移動

可能であれば、最も効果的な対策は、真夏の暑い時間帯は犬を室内に移動させることです。エアコンの効いた室内は、熱中症対策において最も安全な環境です。

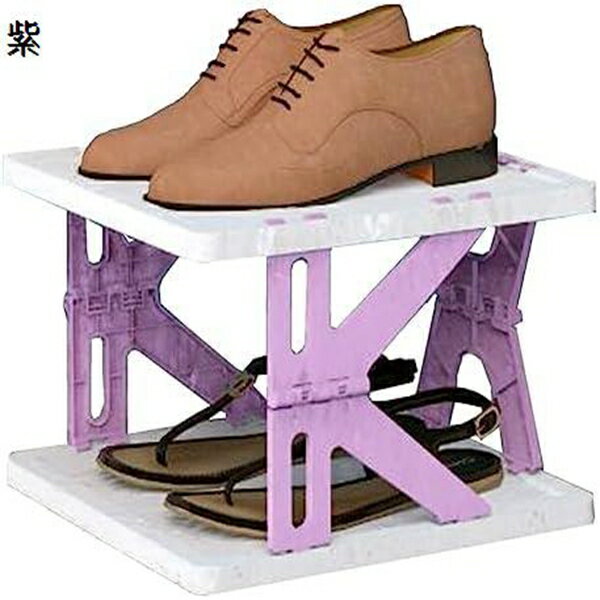

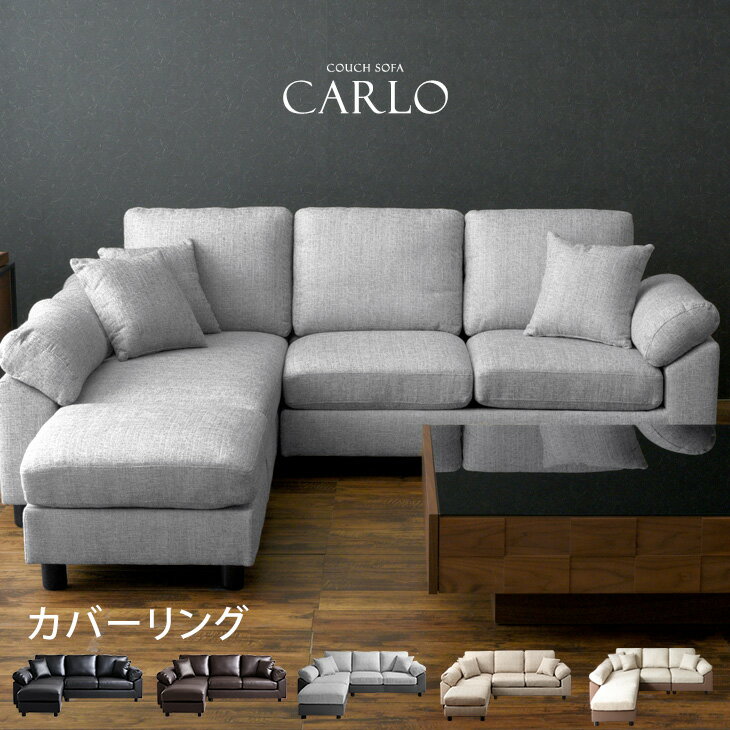

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

5. 専門家への相談

心配なことがあれば、獣医に相談しましょう。犬の健康状態や、飼育環境に合わせた具体的なアドバイスを受けることができます。

インテリアとの調和:屋外空間のデザイン

屋外飼育においても、犬にとって快適な空間を作ることは、飼い主の責任です。 日陰を作るだけでなく、全体的な空間デザインも重要です。

- 犬小屋のデザイン:犬小屋は、日陰だけでなく、通気性や保温性にも配慮したものを選びましょう。ブラウン系の落ち着いた色合いの木材を使用したり、自然素材を取り入れることで、周囲の環境にも溶け込み、より快適な空間を作ることができます。

- 植栽:日陰を作るだけでなく、緑豊かな空間を作ることで、視覚的な快適性も向上します。落葉樹などを植えることで、夏は日陰を作り、冬は日差しを確保することもできます。ただし、犬が食べてしまう可能性のある植物は避ける必要があります。

- 床材:コンクリートやアスファルトは熱を吸収しやすく、犬の足の裏を火傷させる可能性があります。ウッドチップやゴムマットなどの断熱材を使用することで、地面からの熱を軽減することができます。また、ブラウン系のウッドデッキなども、自然な雰囲気で犬にとっても快適な空間を作ることができます。

まとめ

9ヶ月齢の柴犬の熱中症対策は、日陰の確保、適切な水分補給、そして体温調節の工夫が不可欠です。 これらの対策をしっかりと行い、常に犬の様子を観察することで、熱中症のリスクを軽減することができます。 必要に応じて獣医に相談し、安全で快適な環境を整えてあげましょう。 インテリアの観点からも、犬にとって快適な空間づくりを心がけてください。