Contents

東京都建築基準法と窓先空地に関する解説

ご質問ありがとうございます。東京都における建築基準法、特に木造住宅の窓と窓先空地に関する条例について、そして準耐火構造との関係性について詳しく解説いたします。

まず、ご質問にある「窓先空地」とは、道路に面した建物の窓から一定の距離を空けることを義務付ける規定です。これは、日照や通風を確保し、防災上の安全性を高める目的で設けられています。 この空地の幅員は、建物の規模や用途によって異なります。 東京都建築基準法では、具体的な数値が定められており、建物の床面積や道路の幅員などによって計算されます。

ご質問の状況では、1階の一部屋が道路に面した窓を持たず、窓先空地の確保ができていないとのことです。これは、東京都建築基準法に抵触する可能性が高いです。

準耐火構造と窓先空地の関係性

次に、準耐火構造にすることで窓先空地の確保が不要になるかという点ですが、残念ながら、準耐火構造にしたからといって、窓先空地の確保義務が免除されることはありません。 準耐火構造は、建物の延焼を防ぐための構造基準であり、窓先空地は、日照・通風・防災といった別の観点からの規制です。 これらの規定は別個に存在し、準耐火構造にすることで窓先空地の規定が緩和されることはありません。

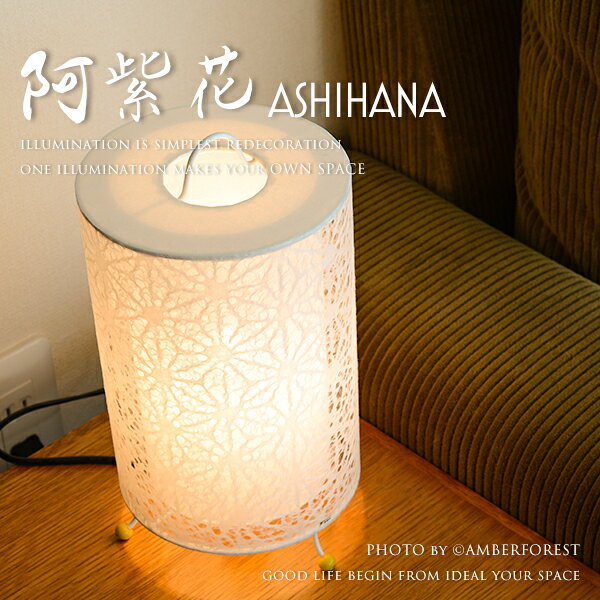

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

建築基準法違反の可能性と解決策

現状では、東京都建築基準法に違反している可能性が高いです。 建築基準法違反で建築物を建築した場合、是正命令が出され、場合によっては建築物の取り壊しを命じられる可能性もあります。 そのため、早急に専門家にご相談されることを強くお勧めします。

専門家への相談

建築基準法に関する専門家には、以下の様な方がいます。

* **建築士**: 建築計画から設計、施工までを担う専門家です。建築基準法に精通しており、現状の建物の問題点と解決策を提案してくれます。

* **建築確認申請担当者**: 建築確認申請を行う際に、建築基準法の適合性を審査する担当者です。彼らに相談することで、法令違反の有無や是正方法について具体的なアドバイスを得られます。

* **行政機関(区役所・市役所)**: 建築指導課などに相談することで、建築基準法に関する情報を直接得ることができます。

具体的な解決策の検討

窓先空地を確保できない場合、以下の様な解決策が考えられます。

* **窓の設置**: 道路に面した窓を新たに設置する。これが最も直接的な解決策です。

* **建物の増改築**: 建物の構造を変更し、窓先空地を確保できるような設計に変更する。

* **容積率の変更**: 容積率の変更申請を行い、建物の規模を縮小することで、窓先空地を確保する。ただし、これは必ずしも可能とは限りません。

* **例外規定の適用**: 建築基準法には、特別な事情がある場合に例外的に適用できる規定がいくつか存在します。専門家と相談し、例外規定の適用が可能なケースがないか検討する必要があります。

まとめ:専門家への相談が不可欠

東京都の建築基準法は複雑で、専門知識がないと理解が難しい部分も多いです。 ご自身で判断するのではなく、建築士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。 早めの対応によって、大きな問題に発展するのを防ぐことができます。 費用はかかりますが、後々のトラブルを避けるためには、専門家の力を借りることが最善策です。

インテリアとの関連性:窓と採光

今回の質問は建築基準法に関するものでしたが、窓はインテリアにおいても非常に重要な要素です。 窓からの採光は、部屋の明るさや雰囲気を大きく左右します。 窓の位置や大きさ、窓の種類によって、部屋の印象は大きく変わります。 例えば、大きな窓は開放感を与え、小さな窓は落ち着いた雰囲気を演出します。 また、窓枠の色や素材もインテリアデザインに影響を与えます。 今回のケースでは、窓の設置が課題となっていますが、窓の設置場所やデザインを検討することで、インテリアデザインの向上にも繋げられる可能性があります。 例えば、窓枠の色をブラウン系にすることで、落ち着いた雰囲気のインテリアに仕上げることができます。