Contents

木造住宅における騒音問題:よくあること?

木造住宅にお住まいの方にとって、隣室からの生活音が気になることは決して珍しいことではありません。特に、会話やテレビの音声は、壁の遮音性能が低い木造住宅では、ある程度聞こえてしまう可能性があります。音の伝わりやすさは、建物の構造、壁や床の素材、隣人の生活音の大きさなど、様々な要因に影響されます。

ご質問の「隣人の喋り声が聞こえるものなのか」については、残念ながら、木造住宅では、ある程度の生活音は聞こえてしまう可能性が高いです。特に、隣室との壁が薄い場合や、隣人が大きな声で話したり、テレビの音量を大きくしている場合は、より聞こえやすくなります。完全に遮断することは難しいと認識しておきましょう。

不動産会社への連絡とクレーマー扱いへの不安

不動産会社に相談したにも関わらず、改善が見られないこと、そしてクレーマー扱いされることを心配されているとのこと、お気持ちお察しします。何度も連絡することで、不動産会社からクレーマー扱いされる可能性も否定できません。しかし、生活に支障をきたすほどの騒音問題に対して、対応を求めることは当然の権利です。

大切なのは、冷静かつ客観的に状況を説明することです。感情的な言葉ではなく、「具体的な時間帯」「具体的な音の種類(会話、テレビの音声など)」「音の大きさ(会話の内容が聞き取れる程度か、など)」を明確に伝えましょう。 証拠として、騒音の記録(録音など)があれば、より効果的です。ただし、録音する際は、必ず事前に相手への告知を行い、同意を得る必要があります。

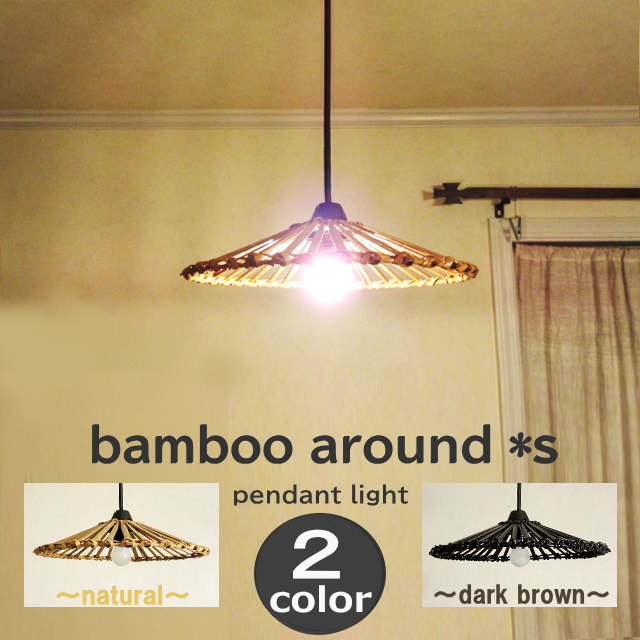

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

不動産会社への連絡方法も重要です。電話だけでなく、内容証明郵便で状況を伝え、記録を残しておくことをお勧めします。これにより、後々のトラブル防止にも繋がります。もし、不動産会社が適切な対応を取ってくれない場合は、地域の消費者センターや住宅相談窓口に相談することも検討しましょう。

鉄筋コンクリート造と騒音問題:完全遮音は難しい

「鉄筋コンクリートだと音漏れなどがないのか」というご質問ですが、鉄筋コンクリート造でも、完全な遮音は難しいと考えてください。鉄筋コンクリートは木造に比べて遮音性が高いですが、それでも、大きな音や低音は伝わりやすいです。特に、上下階からの生活音は、床の構造によっては聞こえてしまう可能性があります。

完全な静寂を求めるのは難しいですが、遮音性を高める工夫をすることで、騒音によるストレスを軽減することは可能です。以下に、具体的な対策をいくつかご紹介します。

騒音対策:具体的な方法

1. 遮音カーテン・防音マットの活用

窓から入ってくる騒音は、遮音カーテンや防音ブラインドを使用することで効果的に軽減できます。また、床に防音マットを敷くことで、足音などの衝撃音を吸収し、下の階への音漏れを防ぐことができます。厚手のカーテンや高密度なマットを選ぶことがポイントです。

2. 家具の配置を見直す

家具の配置を変えることで、音の反射や吸収を調整できます。例えば、壁際に本棚やソファを置くことで、音の直接的な伝搬を防ぐ効果があります。また、吸音効果のある素材の家具を選ぶことも有効です。

3. 壁や床への吸音材の設置

より本格的な対策としては、壁や床に吸音材を設置する方法があります。吸音材には、グラスウールやロックウールなど様々な種類があり、それぞれの特性に合わせて選ぶ必要があります。専門業者に相談して、適切な吸音材を選び、施工してもらうことをお勧めします。DIYで施工することも可能ですが、専門知識が必要となるため注意が必要です。

4. 生活習慣の見直し

隣人への配慮も重要です。夜間は音量を控えめにしたり、大きな声で話したりしないように心がけましょう。お互いの生活リズムを尊重し、良好な隣人関係を築くことが、騒音問題を解決する第一歩です。

5. 専門家への相談

騒音問題が深刻な場合は、建築音響の専門家に相談することをお勧めします。専門家は、建物の構造や騒音源を分析し、適切な対策を提案してくれます。費用はかかりますが、効果的な解決策を見つけるためには有効な手段です。

まとめ

木造住宅での騒音問題は、決して珍しいことではありません。しかし、適切な対策を行うことで、騒音によるストレスを軽減することができます。まずは、冷静に状況を把握し、具体的な対策を検討しましょう。それでも解決しない場合は、専門家への相談も検討してください。良好な隣人関係を築き、快適な生活を送れるよう願っています。