Contents

リビングの音、2階に響く原因とは?

新築の木造住宅で、階下(リビング)の音(特に低音域の音)が階上(寝室)に響くとのこと、ご心配ですね。これは決して珍しいことではなく、木造住宅特有の音の問題です。 「欠陥」とまでは断言できませんが、音の伝わりやすさについては、設計や施工方法、そして建材選びによって大きく変わってきます。

響く原因をいくつか見ていきましょう。

1. 床構造の問題

木造住宅では、床の構造が音の伝達に大きく影響します。一般的な在来工法の場合、床下地の上に合板を張り、その上に仕上げ材(フローリングなど)を施工します。この合板の厚さや種類、下地の構造(根太の太さ、間隔など)によって、遮音性能が大きく異なります。薄い合板や間隔の広い根太だと、低音域の音が伝わりやすくなります。お父様の「オナラ」のような低音は特に伝わりやすい傾向があります。

2. 建材の問題

床材や壁材、天井材などの建材自体にも遮音性能に差があります。例えば、フローリングの種類によっては、硬くて音が反響しやすいものもあります。また、壁や天井の断熱材の有無や種類も、音の伝達に影響します。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

3. 気密性と空気伝搬音

建物の気密性が高いと、空気伝搬音(空気を伝わる音)が伝わりやすくなります。隙間が多いと、音は分散されますが、気密性が高いと、音がそのまま伝わってしまいます。

4. 仕上げ材の施工不良

床材や壁材の施工が不適切な場合、隙間が生じ、音が伝わりやすくなります。

具体的な対策と改善策

では、リビングの音を階上に響かせないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?いくつか具体的な対策を提案します。

1. 床への防音対策

最も効果的なのは、床への防音対策です。専門業者に相談して、以下の方法を検討しましょう。

- 遮音マットの追加:既存の床下に遮音マットを追加施工することで、振動を吸収し、音を軽減できます。厚みのある高性能なマットを選ぶことが重要です。種類も様々なので、専門業者に相談して最適なものを選びましょう。

- 二重床構造の採用:床下地と仕上げ材の間に、さらに遮音層を追加する二重床構造にすることで、より高い遮音効果が期待できます。新築であれば、設計段階で検討すべきでしたが、リフォームでも対応可能です。

- 制振材の活用:制振材は、振動を吸収・抑制する効果があります。床下地や壁、天井などに使用することで、音の伝達を抑制できます。様々な種類があり、専門家のアドバイスが必要です。

2. 壁・天井への防音対策

床だけでなく、壁や天井にも防音対策を施すことで、より効果を高められます。

- 吸音材の設置:壁や天井に吸音材を取り付けることで、音の反射を減らし、響きを抑えることができます。厚手のカーテンや、吸音効果のあるパネルなどを活用しましょう。

- 防音シートの施工:壁や天井に防音シートを貼ることで、音の伝達を遮断する効果があります。

3. カーペットやラグの活用

比較的簡単にできる対策として、リビングにカーペットやラグを敷くことが挙げられます。特に、厚手のものや、防音効果のある素材のものを選ぶと効果的です。

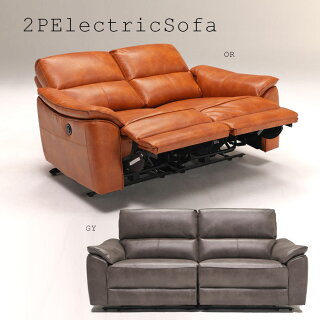

4. 家具の配置

家具の配置を変えることで、音の反射をコントロールできます。ソファや棚などを適切に配置することで、音の響きを軽減することが可能です。

5. 専門家への相談

上記の方法を試しても効果がない場合、または、より高度な対策が必要な場合は、建築業者や防音専門業者に相談することをお勧めします。専門家は、建物の構造や状況を考慮した上で、最適な対策を提案してくれます。

専門家の視点:建築音響設計士からのアドバイス

建築音響設計士の視点から見ると、この問題は、低周波音の伝搬が問題となっています。低周波音は、高周波音に比べて遮音しにくいため、対策が難しくなります。そのため、床構造の改善が最も効果的です。また、防音対策を行う際には、単一の対策ではなく、複数の対策を組み合わせることで、より効果を高めることができます。

まとめ

木造住宅で階下からの音が階上に響くのは、必ずしも欠陥とは限りません。しかし、生活に支障をきたすレベルであれば、適切な対策が必要です。まずは、上記で紹介した対策を試してみて、それでも改善が見られない場合は、専門家への相談を検討しましょう。快適な住空間を手に入れるために、適切な対策を講じることをお勧めします。