Contents

築15年木造住宅の二階強度と家具配置:床抜けリスクの検証

築15年の木造二階建て住宅で、二階に多くの家具や荷物を配置する際の床抜けリスクについてご心配ですね。ご質問いただいた状況を踏まえ、床の強度や耐荷重、そして具体的な対策について詳しく解説します。

現状の状況とリスク評価

まず、現状の状況を整理しましょう。10畳と6畳の二部屋に、タンス2つ、本棚、シングルベッド2つ、学習机2つ、そして物置の荷物と、かなりの量の家具や荷物が置かれる予定です。築15年という経過年数も考慮すると、床の強度が心配になるのも当然です。

床抜けリスクを判断する上で重要なのは、以下の要素です。

- 建物の構造:木造住宅の構造、特に床組の構造(梁や根太のサイズ、間隔、種類)が重要です。一般的な在来工法であれば、床下地合板の厚さや種類も確認が必要です。

- 荷重:家具や荷物の重量です。タンスや本棚などは特に重量が大きいため、正確な重量を把握する必要があります。シングルベッドや学習机も、材質や大きさによって重量が異なります。

- 荷重の集中:荷物が一点に集中して置かれると、その部分の床に大きな負担がかかります。均等に荷重を分散させることが重要です。

- 経年劣化:築15年経過しているため、木材の腐朽やシロアリ被害の可能性も考慮する必要があります。特に床下は湿気の影響を受けやすいので注意が必要です。

- リフォームの影響:一階の部屋がリフォームで変更されているとのことですが、このリフォームが二階の床構造に影響を与えている可能性も考えられます。例えば、下階の床を補強したり、荷重を分散する構造に変更しているか確認する必要があります。

床抜けリスクの軽減策

床抜けを防ぐためには、以下の対策が有効です。

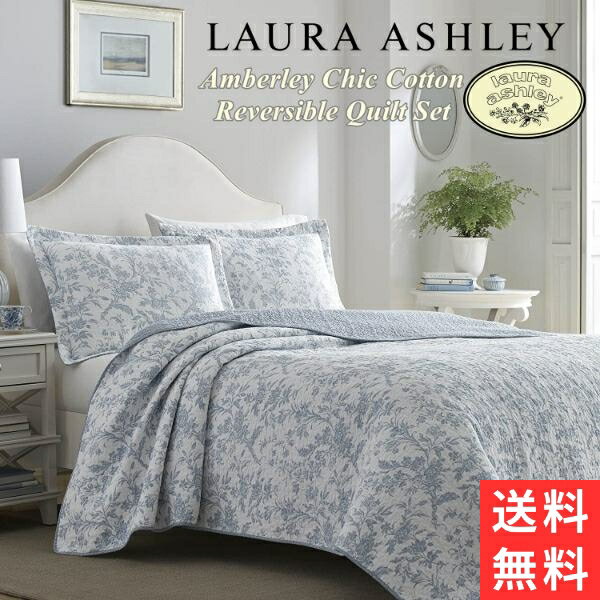

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

1. 家具の配置を見直す

- 荷重の分散:重い家具は部屋全体に分散して配置しましょう。一点に集中させないように心がけてください。例えば、タンスは壁際に、ベッドは部屋の中央に置くなど、工夫が必要です。

- 重量の確認:家具のカタログなどで重量を確認し、床への負担を計算してみましょう。必要に応じて、より軽量な家具に交換するのも一つの方法です。

- 物置の整理:物置に不要な荷物がたくさんある場合は、整理・処分を行い、荷物の総重量を減らしましょう。定期的な断捨離は、床への負担軽減だけでなく、生活空間の快適性向上にも繋がります。

2. 専門家への相談

- 建築士や不動産業者への相談:不安な場合は、建築士や不動産業者に相談し、専門家の意見を聞きましょう。建物の構造や床の耐荷重について、的確なアドバイスをもらえます。

- 住宅診断士への依頼:住宅診断士に依頼し、建物の状態を詳しく検査してもらうのも良い方法です。床の強度だけでなく、シロアリ被害や腐朽などの問題がないか確認できます。

3. 床の補強

- 専門業者への依頼:もし床の強度が不足している場合は、専門業者に床の補強工事を依頼しましょう。補強方法は、状況に応じて適切な方法が選択されます。例えば、根太を増設したり、床下地合板を追加したりといった方法があります。

具体的な事例と専門家の意見

ある建築士によると、「木造住宅の二階床は、適切な設計と施工がされていれば、一般家庭での使用ではそうそう抜けることはありません。しかし、過剰な荷重や経年劣化によって強度が低下している可能性は否定できません。心配な場合は、専門家に相談し、状況に応じた対策を講じるべきです。」とのことです。

まとめ

築15年の木造住宅の二階に多くの家具を配置する際には、床抜けリスクを考慮することが重要です。家具の配置を見直し、荷重を分散させること、そして専門家への相談を検討することで、安全に生活を送ることができます。不安な場合は、早めの専門家への相談を強くお勧めします。