Contents

敷居の仕口:寸法と切り込み方法の詳細解説

ご質問ありがとうございます。日曜大工で敷居を作るのは、大変な作業ですが、やりがいのあるチャレンジです!105×30mmの材木を使った敷居の仕口の切り込み方について、図面を参考に詳しく解説します。 リンク先の図面を拝見し、ご質問の寸法を理解しました。下から5mm、15mm(メチ)、10mmの溝と、中心から4.5mm、21mm、27mmの溝ですね。これは、一般的な敷居の組込み方法に基づいた寸法で、適切な設計と言えます。

しかし、図面がないと正確なアドバイスが難しい部分もありますので、以下の説明では、一般的な敷居の製作方法と、質問者様の寸法を元に、具体的な手順を説明します。必ず、ご自身の図面と照らし合わせて作業を進めてください。

必要な道具

作業前に必要な道具を準備しましょう。安全に作業を進めるためにも、適切な道具を使うことが重要です。

- のこぎり:細かい作業に適した精密のこぎり(糸鋸など)と、荒削りに適したのこぎり(手ノコなど)の両方があると便利です。

- ノミ:溝を掘る際に使用します。様々なサイズを用意しておくと、作業がスムーズに進みます。

- 金槌:ノミを使う際に必要です。

- 墨つぼ:正確な寸法で線を引くために使用します。正確な墨付けが、仕上がりの精度を大きく左右します。

- 定規:正確な寸法を測るために使用します。金属製の定規がおすすめです。

- 鉛筆:墨線を引く際に使用します。

- やすり:切り口を研磨して、滑らかに仕上げるために使用します。

- クランプ:木材を固定する際に使用します。作業中のズレを防ぎ、安全に作業を進めることができます。

ステップバイステップ:敷居の仕口切り込み手順

以下の手順に従って、敷居の仕口を切り込んでいきましょう。

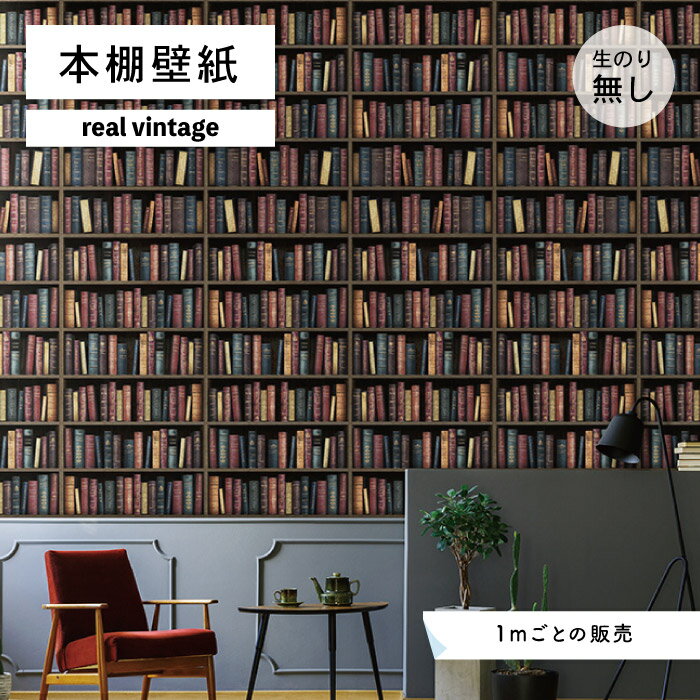

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

ステップ1:墨付け

まず、木材に正確に墨付けを行います。これは最も重要なステップです。 正確な墨付けを行うことで、仕上がりの精度が大きく向上します。質問者様の寸法(5mm、15mm、10mm、中心から4.5mm、21mm、27mm)を参考に、木材に印を付けます。定規と鉛筆、または墨つぼを使って、正確に線を引くようにしましょう。

ステップ2:溝堀り

ノミを使って、墨線に沿って溝を掘ります。焦らず、ゆっくりと丁寧に作業を進めましょう。 深さを均一に保つことが重要です。溝が浅すぎると、敷居が安定せず、深すぎると、強度が不足する可能性があります。 最初は浅く、少しずつ深さを増していくのがコツです。

ステップ3:仕上げ

溝を掘り終わったら、やすりで切り口を研磨します。滑らかに仕上げることで、敷居の組込みがスムーズになります。 また、やすりで仕上げることで、木材の強度も向上します。

ステップ4:組込み

溝を掘った敷居を、既存の枠に組込みます。しっかりと固定されていることを確認しましょう。 必要に応じて、木工用ボンドなどを併用すると、より強固に固定できます。

専門家のアドバイス:経験豊富な大工さんの視点

経験豊富な大工さんによると、敷居の製作において最も重要なのは「正確な墨付け」と「丁寧な溝堀り」です。わずかなズレでも、仕上がりに大きな影響を与えます。焦らず、時間をかけて丁寧に作業を進めることが、成功への鍵となります。 また、初めての方には、簡単な木材から練習することをお勧めします。

よくある間違いと対策

- 墨付けの誤差:正確な墨付けを心がけましょう。定規や墨つぼを正しく使用し、何度も確認することが重要です。

- 溝の深さ:溝の深さが不均一にならないように注意しましょう。深さを均一に保つことで、敷居の強度と安定性を確保できます。

- ノミの使いすぎ:ノミを強く打ちすぎると、木材が割れる可能性があります。軽く、丁寧に作業を進めましょう。

より良い仕上がりを目指すためのヒント

- 木材の乾燥:木材は事前に十分に乾燥させてから使用しましょう。乾燥が不十分な木材を使用すると、仕上がりが歪む可能性があります。

- 適切な工具:適切な工具を使用することで、作業効率が向上し、仕上がりの精度も向上します。

- 練習:初めての方は、簡単な木材で練習してから本番に取り組みましょう。

まとめ:チャレンジ精神と丁寧な作業で成功を掴む

日曜大工で敷居を作ることは、決して簡単な作業ではありませんが、やりがいのあるチャレンジです。この記事で紹介した手順とコツを参考に、安全に、そして丁寧に作業を進めてください。 正確な墨付けと丁寧な溝堀りが、美しい仕上がりと高い機能性を生み出します。 もし、不安な点があれば、経験者や専門家に相談することも検討しましょう。 あなたの頑張りが、素敵な空間を作り出すことに繋がります。