Contents

新築住宅の床鳴り:原因と解決策

新築住宅で床鳴りが発生し、それが2年も続いているとのこと、ご心配ですね。 完成時に「床を山なりにする」という説明を受けているにも関わらず、部屋の特定箇所が一番高く、床鳴りが繰り返し発生している状況は、確かに問題です。単なる木の収縮によるものとは考えにくい状況と言えるでしょう。

床鳴りの原因を徹底的に調査する

床鳴りの原因は様々です。単純な構造材の収縮だけでなく、以下の可能性が考えられます。

- 下地材の不具合:根太(ねだ)や大引(おおびき)といった下地材の腐朽、シロアリ被害、施工不良(間隔不足、固定不良など)が考えられます。特に、湿気の影響を受けやすい場所では注意が必要です。

- 床材の施工不良:床板の固定不良、釘の打ち込み不足、接着剤の不良などが原因となる場合があります。 特に、施工時に適切な乾燥処理が行われていなかった場合、木材の膨張・収縮による影響を受けやすくなります。

- 建物の沈下:地盤の沈下によって床に歪みが生じ、床鳴りが発生するケースもあります。特に、軟弱地盤の上に建てられた住宅では注意が必要です。

- 荷重による影響:特定の場所に大きな荷重がかかり続けることで、床鳴りが発生することがあります。例えば、重量のある家具を常に同じ場所に置いておくなど。

- 湿気の影響:木材は湿度によって膨張・収縮します。特に、梅雨時期や冬の乾燥時期には、床鳴りが発生しやすくなります。しかし、一年中床鳴りがする場合は、湿気以外の原因も疑うべきです。

構成塚の調整だけでは不十分な可能性

構成塚の調整は、床鳴りの原因が比較的軽微な場合に有効な手段です。しかし、今回のように繰り返し床鳴りが発生し、調整後すぐに再発する場合は、根本的な原因の解決ができていない可能性が高いです。構成塚の調整だけでは、一時的な対処療法にしかなりません。

専門家による調査と診断が不可欠

現状では、床鳴りの原因を特定するために、専門家(建築士、住宅診断士など)による調査と診断が不可欠です。専門家は、床下の状況を詳しく調査し、床鳴りの原因を特定します。 調査には、床下点検口からの目視検査、床材の叩打音による検査、場合によっては床材の一部を剥がして内部構造を確認するなどの方法が用いられます。

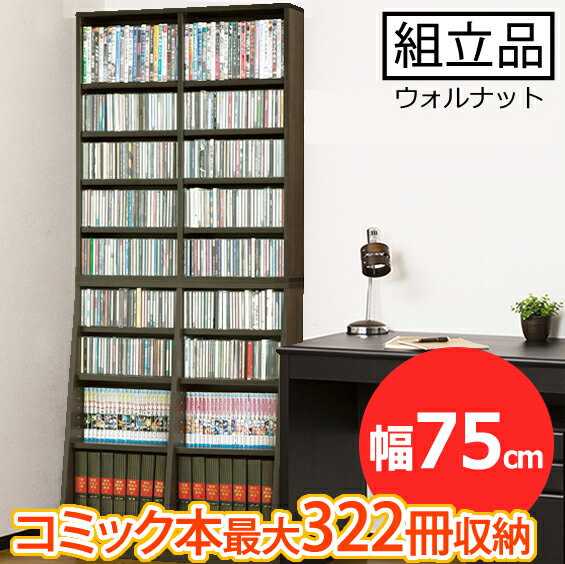

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

専門家に見てもらう際のポイント

専門家に依頼する際には、以下の点を伝えましょう。

- 床鳴りの発生場所と頻度:具体的な場所を特定し、いつ頃から発生し、どの程度の頻度で発生するかを明確に伝えましょう。

- 床鳴りの音:ギシギシ音、コツコツ音など、どのような音なのかを説明しましょう。音の種類によって原因が異なる可能性があります。

- 過去の対応:これまで施工業者に調整を依頼した経緯、その結果を詳しく伝えましょう。

- 家の構造:家の構造、床材の種類、築年数などを伝えましょう。

具体的な解決策と費用

専門家の診断結果に基づいて、適切な解決策が提案されます。解決策は、原因によって異なります。

- 下地材の補修:腐朽やシロアリ被害がある場合は、下地材の交換が必要となる場合があります。費用は被害の程度によって大きく異なります。

- 床材の補修:床板の固定不良や釘の打ち込み不足がある場合は、床板の再固定や釘打ち直しを行います。比較的費用は抑えられます。

- 地盤改良:地盤沈下による床鳴りの場合は、地盤改良工事が必要となる可能性があります。費用は高額になる可能性があります。

これらの費用は、工事の規模や内容によって大きく異なります。事前に見積もりを取ることが重要です。

床鳴りの予防策

将来的な床鳴りを防ぐために、以下の予防策を心がけましょう。

- 定期的な点検:定期的に床の状態をチェックし、異変があればすぐに対応しましょう。

- 適切な湿度管理:室内の湿度を適切に保つことで、木材の膨張・収縮による影響を軽減できます。除湿機や加湿器などを活用しましょう。

- 重量物の配置:重量のある家具は、同じ場所に長時間置かないようにしましょう。

- 床への衝撃を軽減:床に衝撃を与えないように、スリッパやカーペットなどを活用しましょう。

まとめ

新築住宅で床鳴りが発生し、それが長期間続く場合は、軽視せずに専門家への相談を強くお勧めします。 構成塚の調整だけでは解決しない可能性が高く、根本的な原因を特定し、適切な対策を行うことが重要です。早めの対応で、快適な住環境を維持しましょう。