新築住宅の計画、楽しみな反面、建築基準法に抵触する部分が出てきてしまうと不安になりますよね。特に、希望していた和室デザインが実現できないとなると、大きな落胆につながるでしょう。今回の質問は、建築基準法に抵触する納戸を、和室風の雰囲気に近づけたいというご要望ですね。残念ながら、「法の網をくぐりぬける」ような方法は存在しません。建築基準法は、安全・安心な住まいを確保するための重要な法律です。これを無視することは、建物の安全性や居住者の安全を脅かす可能性があり、絶対に避けなければなりません。

Contents

建築基準法と納戸の兼ね合い

建築基準法では、居室の面積や窓の大きさ、採光、換気など、居住空間の条件が厳格に定められています。納戸として設計された部屋がこれらの基準を満たしていないということは、居住空間として認められないということです。そのため、ふすまや障子を用いた本格的な和室にすることは、法律上難しいでしょう。建築会社が「和室調にふすまや障子にすることもできない」と説明しているのは、この点を踏まえているからだと考えられます。

しかし、法令に抵触せずに、納戸に和室風の雰囲気を取り入れることは可能です。ポイントは、「和室」ではなく「和室風」である点です。完全に和室として機能させるのではなく、デザインや素材感を用いて和のテイストを演出するのです。

納戸を和室風にするためのアイデア

1. 床材と壁材で和の雰囲気を演出

床材には、畳風のフローリングや、天然木の無垢材を使用することで、温かみのある和の空間を演出できます。壁材には、塗り壁や和紙クロスを採用することで、より本格的な和室に近づけることができます。また、アクセントとして、一部に竹や木の板を貼るのも効果的です。ダークブラウンやアイボリーなどの落ち着いた色味を選ぶと、より和の雰囲気が高まります。

ネットで買うなら?いろのくにのおすすめインテリア(PR)

- 畳風フローリング:本物の畳に比べてお手入れが容易で、価格も抑えられます。

- 天然木無垢材:高級感があり、温かみのある空間を演出します。ただし、価格はやや高めです。

- 塗り壁:自然素材を使用することで、健康にも配慮できます。ただし、施工には専門の技術が必要です。

- 和紙クロス:様々な柄や質感があり、自由にデザインできます。比較的安価で施工も容易です。

2. 照明で空間を演出

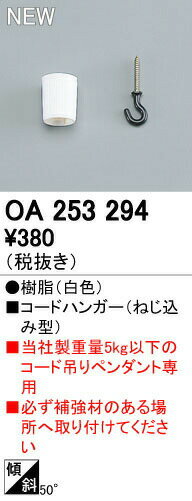

照明も和の雰囲気づくりに重要な要素です。間接照明やペンダントライトなどを効果的に配置することで、落ち着いた空間を演出できます。和紙製のシェードを使用すると、より和のテイストが強調されます。また、ダウンライトを組み合わせて、明るさを調整することも可能です。

3. 家具や小物で和の要素を取り入れる

収納家具は、シンプルなデザインのものを選び、色合いはブラウンやダークブラウンなど、落ち着いた色を選ぶと良いでしょう。また、座布団や置き畳、和風の置物などを配置することで、より和の雰囲気を高めることができます。これらのアイテムは、インテリアショップやオンラインショップなどで手軽に手に入れることができます。

4. 収納を工夫する

納戸は、収納スペースとして活用することが重要です。収納家具を適切に配置することで、空間を広く見せることができます。また、壁面収納を取り入れることで、収納力を高めることができます。収納ボックスなども、和風のデザインのものを選ぶと、より統一感のある空間になります。

5. 間仕切りを活用する

納戸の入口に、スクリーンやカーテンなどを設置することで、空間を仕切ることができます。これにより、納戸を独立した空間として捉えることができ、より落ち着ける空間になります。スクリーンやカーテンの色や素材は、全体のインテリアデザインと調和するように選びましょう。例えば、ブラウンのロールスクリーンや麻のカーテンなどがおすすめです。

専門家の視点

建築士の視点から見ると、建築基準法を満たさない空間を無理やり居室として使うことは危険です。換気や採光が不足している場合、カビや結露が発生しやすく、健康被害につながる可能性があります。今回のケースでは、納戸としての機能を最大限に活かしつつ、和のテイストを取り入れることが重要です。専門家である建築士やインテリアコーディネーターに相談することで、より効果的なプランニングが可能になります。

まとめ

建築基準法を遵守しつつ、納戸を和室風にすることは可能です。重要なのは、「和室」ではなく「和室風」であることを理解し、デザインや素材感で和の雰囲気を演出することです。今回のアドバイスを参考に、あなただけの素敵な和室風納戸をデザインしてください。そして、もし迷うことがあれば、専門家への相談も検討してみてください。